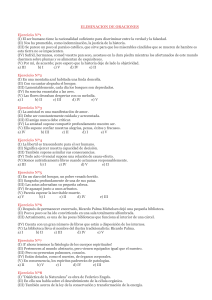

LOS TOROS EN TIEMPOS DE JOVELLANOS La “Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España” le fue confiada a nuestro prócer por la Academia de la Historia que, a su vez, había recibido del Consejo de Castilla el encargo de un informe que sirviera de base para la reforma de la legislación correspondiente. Tras la primera versión de 1790, Jovellanos presentó la versión definitiva en 1796. El texto elegido pertenece a la primera parte, dedicada al estudio del origen y desarrollo de las diversiones públicas en España. (Véase: II. Historia Particular de los espectáculos. Toros) Reconociendo la enciclopédica sabiduría de Jovellanos, así como su finísima capacidad para interpretar la realidad, no es el de los toros –en mi opinión- uno de sus análisis mas indiscutibles. Asumo el orden de razonamientos incluidos en el texto supraescrito de Jovellanos para ensayar una razonada controversia, como a él –sin duda- le hubiera gustado vivir (y puede que así fuera realmente, si atendemos a su amistad con el muy taurino Goya). En el comienzo del texto, nuestro Jovino reconoce que los toros son actividad no exenta de aparato, celebrada, muy aplaudida y censurada por las autoridades eclesiásticas. Y todo ello es muy cierto. Tan del gusto resultaba a nobles, plebeyos y clérigos que Carlos III hubo de proscribir la Fiesta atendiendo a su origen pagano y a su carácter sangriento, salvaje y bárbaro. Tiene gracia comprobar que ya en la propia coronación del monarca en 1759 y en la boda de su hijo, el príncipe de Asturias y futuro Carlos IV, se celebraron ambas con festejos taurinos. La visión del antitaurinismo de la época era de tipo antropocentrista. Se trataba de preservar la vida humana, no la del toro El propio monarca censor posa muy sonriente -con perro y escopeta- en un conocido cuadro haciendo gala de su afición cazadora, compartida por monarcas antecesores y sucesores. Sobre algunos se leía en libros de texto que “eran abúlicos y degenerados. Más aficionados a la caza y los toros que al gobierno, dejaban éste en manos de sus validos”. Como la proscripción real no obtuvo ningún éxito (mas bien fue al revés) y atendiendo a sus otros fracasos en decretos similares (motín de Esquilache), optó el rey ilustrado por acotar aquella: al principio prohibiendo celebrar festejos taurinos, luego permitiéndolos en casos excepcionales, después proscribiendo la asistencia a los clérigos y, finalmente, aceptando su presencia con tal de que éstos no acudiesen acompañados por sus barraganas. Ello nos pone en situación de comprobar la afición que ya envenenaba a las mujeres de entonces. En este punto hay que señalar que el primer play-boy de España (después de Juan Tenorio) fue “El Espartero”, cuyos favores sexuales disputaban las damas de la corte y que acabó muriendo a los 29 años por una cornada de “Perdigón”. Reconoce Jovellanos que aquellas proscripciones irritaron la afición de sus apasionados (a los toros) y que el problema se presentaba como muy difícil de resolver, lo que constituye una aceptación de que el gusto por correr toros estaba muy generalizado en todas las capas sociales de la población. Pero yerra en demasía cuando afirma que la lucha de toros no ha sido jamás una diversión ni cotidiana ni muy frecuentada, ni de todos los pueblos de España, ni generalmente buscada y aplaudida. De ser cierta dicha afirmación ¿a qué tanto problema en resolver el caso? ¿por qué invertir esfuerzos y escritos? ¿a que se deben los sucesivos fracasos del poder secular y eclesiástico en su erradicación? Lo cierto es que el poder se iba dando cuenta del auge que iba cogiendo la afición por las corridas a pie (muy poco que ver con las actuales) y la época de Jovellanos coincide exactamente con la primera Edad de Oro del toreo. La enorme cantidad y profundidad de novedades taurinas que concurren en los últimos cuarenta años del siglo XVIII solo se explican por el éxito y popularidad que va cobrando la Fiesta. Es a finales de esa centuria cuando florecen los primeros profesionales en toda la península. Un poco antes, por no malquistarse con el rey, los nobles muestran su renuencia a torear a caballo y dejan un hueco que aprovechan los plebeyos para torear a pie. Son rudos, bastos, usan de su capote para burlar al toro y su oficio no contiene apenas rasgos estéticos ni artísticos. Es un ejercicio de puro valor, pero acaban por convertirse en héroes populares. Los mas destacados de entre ellos perfeccionan su oficio y son requeridos por vecinas poblaciones para actuar en las fiestas del patrón y en las ferias (de ahí el nombre) agrícolas y ganaderas. Algunos nombres comienzan a sonar por toda la geografía de la piel de toro; desde el cántabro El Raigón hasta el rondeño Francisco Romero. Este último, considerado el inventor de la muleta, es el padre del primer torero profesional que cobra en metálico negándose a hacerlo en especie (de ahí la reminiscencia de las orejas actuales), pues sus servicios son requeridos desde poblaciones distantes de Ronda y la carne se pudre. Tiene Francisco dos hijos toreros Uno morirá pronto corneado y el otro –coetáneo de Jovellanos- será el gran Pedro Romero, la primera estrella de la historia de la tauromaquia. Se niega a torear para José I, pero lo hace en Madrid, ya mayor, requerido por Fernando VII (el rey llegó a ser propietario de Veragua, la mayor ganadería de bravo del mundo), quien le encarga la dirección de la recién creada Escuela Taurina. También de esos años datan las primeras escuelas estilísticas y la afición de los pintores por plasmar motivos taurinos. En 1761 aparecen los primeros carteles en Sevilla y después Goya inmortaliza sus tauromaquias al aguafuerte, frecuenta a su amigo, el torero Martincho y acaba sus días en Burdeos, cuya plaza de toros se denominará, precisamente, Goya. Antes ya se habían empezado a construir las primeras plazas de fábrica (las Maestranzas sevillana en 1761 y rondeña, en 1784). En 1771 fallece el gaditano José Cándido, el primer famoso muerto por un toro. Ocurrió en la plaza del Puerto de Santa María. Costillares es el primer gran torero de Sevilla. Empleado del matadero, regula en su Tauromaquia (son libros de normas de ejecución y consejos para bien torear) la composición de las cuadrillas y los tercios. Inventa la verónica (el lance fundamental del capote) y el volapié (la forma habitual de matar), modifica el vestido de torear –aun no es el traje de luces- e instaura la costumbre de limitar la corrida para oficio exclusivo de los profesionales. Muere en 1800. José Delgado Guerra “Pepe-Hillo” es otro pilar fundamental del toreo profesional. Completó la terna, junto a Pedro Romero y Costillares, que protagonizó la primera gran corrida de la Historia. Fue en Madrid con motivo de la coronación de Carlos IV. En 1796 perfeccionó la normalización del festejo con su famosa Tauromaquia y fue muerto por un toro en Madrid, en 1801. Los tres grandes toreros tendrán su mejor época en los años del apogeo de la Ilustración. Todo esto viene a demostrar que se equivoca en su análisis nuestro prócer. Son muchas las regiones, provincias, capitales, villas y pueblos donde se dan toros con una cierta frecuencia. Incluida nuestra Asturias, que cuenta con el privilegio de servir de marco al primer torero con nombre conocido. Las crónicas mencionan que, con motivo de la boda de sus hijas, Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid Campeador” alanceó toros a caballo en la plaza de la catedral ovetense. Incluso del mismo Gijón se tienen noticias de muchos festejos. Y en épocas muy diferentes. Y desde bien antiguo. El mismo Jovino pudo ver alguno casi sin salir de casa. Están documentadas corridas en la plaza de La Corrada cimadevillense y, por idoneidad geográfica –pues había espacio suficiente-, es posible que se hubiese celebrado algún festejo ante la entrada principal del Museo Casa Natal. Medio siglo mas tarde se construía una plaza de madera, en el actual parque de Begoña, con capacidad para cuatro mil espectadores, una sexta parte de la población total de nuestra villa. Y sólo un cuarto de siglo después la actual de El Biblio, con capacidad para diez mil espectadores –una cuarta parte de la población-. Por lo tanto no es sostenible la afirmación de que no hubiesen contemplado corridas ni la centésima parte de la población española en tiempos de Jovellanos. El importante crecimiento de la afición no llega a términos exponenciales. El censo de Floridablanca de 1787 cifra la población española en poco más de diez millones de habitantes. Cualquiera convendría en que el número de espectadores multiplica por mucho esos 100.000 aficionados que acota Jovellanos. Pues si tenemos en cuenta los muchos festejos que se celebraban por toda la geografía peninsular en plazas improvisadas de madera o de carros y le añadimos el aforo de las plazas fijas que existían anteriores al siglo XIX cabe admitir que, al menos, uno de cada diez españoles había presenciado lo que muy por encima del teatro ya constituía el principal medio de diversión popular. Sufría Jovellanos en carne propia el descrédito que España padecía entre otras naciones cultas a causa de mantener la Fiesta de los toros. Vano sufrimiento. Esas naciones no tenían ya ojos más que para Napoleón y sus atropellos. Y es en tiempos de un descendiente, Napoleón III, cuando París se dota de plaza de toros fija. Otras había ya en Estados Unidos, Cuba, Argentina, Chile, Filipinas, Marruecos,… sin contar las que existen en muchos lugares de Francia, Portugal, México, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Emparedado entre su amor patriótico y su raciocinio ilustrado, Jovellanos conocía –además, por sus viajes- la mala fama que nuestra secular ignorancia habitaba en las otras naciones importantes. España ya no era una de ellas. Pero ni cuando España se contaba entre los reinos poderosos pudo librarse de esa mochila fatalista. Los tercios feroces, los ávidos conquistadores de El Dorado, los hidalgos empobrecidos, la intransigente Contrarreforma, la discutible Leyenda Negra, la implacable Inquisición, la miopía real… nada podía ya torcer esa imagen, a veces algo deformada, de nuestra España tocinera y andrajosa. Sólo la magia de los toros propiciaba un brote de ilusiones en aquellos españoles sucios, brutales y primarios. Y eran pocos los llamados a redimirse en aquella quimera, aunque muchos soñaban con escapar a la miseria de la única forma a su alcance: torear, hacerlo bien, lograr fama y sobrevivir. Cuando preguntaron a un majo por qué deseaba ser torero no dudó la respuesta: “por la finca, las gachises y el parné”. Esto quizá no lo entendiese Jovellanos en toda su complejidad. Como persona pudiente, culta, viajada, racionalista y refinada, sus expectativas iban muy por encima a la sola superación de las contingencias necesarias para sobrevivir. Como muchos ilustrados, no concebía que los anhelos de aquellos gañanes no coincidiesen con los suyos. Y tiraba por elevación. Ello le apartaba un poco de la realidad. Por eso falló la Ilustración. Porque se hacía de arriba a abajo y porque, como decía Lenin, no se daban aún las condiciones objetivas para propiciar un verdadero cambio social en España y en otros países anclados en el atraso. Cuando triunfó la reacción y el absolutismo, los toreros acudieron invitados a la corte y fueron lisonjeados por la nobleza. Los gobernantes conocen quienes son los héroes del pueblo y, por simbiosis con los gobernados, adoptan sus mismos gustos. Es entonces cuando se normaliza, normativiza y reglamenta el toreo. Se vuelve respetable, incluso honorable. El fracaso de las proyecciones de Jovellanos es patente si atendemos al último párrafo de la Memoria. Ni prosperó la proscripción ni el gobierno se hizo acreedor a los elogios y estimación de los buenos patricios. Nunca se asimiló el concepto de buen y sensato patricio a su afición o aversión por los toros. Siempre hubo discusión, más o menos política y al margen de la ideología. Unos por oportunismo, otros de buena fe, la controversia taurina viene de antiguo y es Jovellanos un buen ejemplo de ello. Hasta persecución eclesiástica ha habido. Y bien fundamentada, pues los toros era un juego pagano en el que se exponía gratuitamente el mayor bien: la vida humana. El celo racionalista de Don Gaspar pudo haber estado influido por la opinión de otros ilustrados antitaurinos, ninguno de los cuales lo era decantándose por la salvación del toro si no por la integridad del torero. Uno hubo que sostenía la prohibición argumentando la escasez y carestía de caballos. La muerte de tantos jamelgos en la plaza provocaba una merma de los mismos en los campos que repercutía en la producción agrícola. En “Pan y toros”, el maestro Barbieri y el libretista José Picón veían en la afición popular por los toros una manera de apartar al pueblo de la cosa pública, adocenándolo para alienarlo, en definitiva. La bonhomía de Jovellanos seguramente consideraba injusto que un hombre adquiriera dinero, fama y honores por el solo y dudoso mérito de exponer su integridad esquivando y matando fieras. Nada que ver, pensaría Don Gaspar, con defender la patria con las armas o a la humanidad entera con el intelecto. En este concepto está la clave de la posición jovellanista, creo yo. Henchido de ilustrado humanismo, nuestro prócer consideraba los toros una actividad bárbara y salvaje. Nada bárbara, si atendemos a la etimología del término. Bárbaro es extranjero y los toros era, desde hacía siglos, genuinamente español. Puede que salvaje lo fuese un mucho en aquellos tiempos. Y aunque están muy próximas a llegar las normativizaciones y regulaciones que lo convertirán en respetable, aún son tremendos los riesgos que corren los toreros en tiempos de Jovellanos. Basta recorrer la historia de los primeros espadas para darse cuenta de la alta probabilidad de morir o quedar “estropeados” – como él dice-. Muy atrasados en cuestiones de asepsia, sin hospitales, sin cirugía taurina específica, sin antibióticos, sin los auxilios actuales (escuela taurina, vídeo, ganaderías bonancibles…), los toreros de la época de Jovellanos eran auténtica carne de cañón. Además, los gustos de la época -tan acostumbrada a la profusión de sangre y la muerte cercana- lo soportaban sin las nauseas físicas y morales que provocaba en los buenos y sensatos patricios. El populacho aplaudió cuando el torero Manuel Domínguez Campos arrojó su propio ojo, arrancado por una cornada, con una palabra que le quedó de apodo “Desperdicios”. Fernando Fdez.-Guerra Fdez. Gijón, 6 de mayo de 2018