Viva la revolución

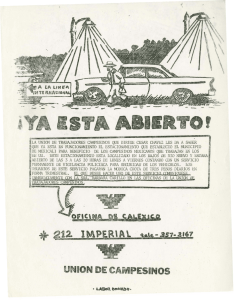

Anuncio