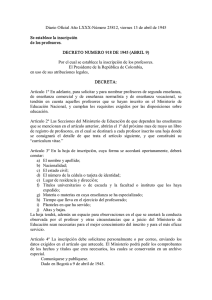

El retorno de los dioses fuertes – Francisco José Contreras (07/04/2020) La celebración de la diversidad y el librepensamiento ha cristalizado paradójicamente en una ortodoxia asfixiante, con sus propios dogmas y su martillo de herejes. Lo que vivimos no es una crisis de la democracia y el liberalismo, sino de su degeneración libertariaantifascista de 1945/1968. 2020 será el fin de muchas cosas. Dejará una huella aún mayor que la de 1989 o 1968. Hay que remontarse a 1945 para encontrar una encrucijada tan relevante. Sin sospechar que en algún laboratorio o mercado de animales de Wuhan velaba ya armas el virus que cerraría una era, R.R. Reno -editor de First Things– publicó en 2019 Return of the Strong Gods. El libro trata sobre el agotamiento del ciclo histórico que se abrió en 1945 y se extiende a las dos primeras décadas del tercer milenio. La “larga segunda mitad del siglo XX” habrá durado, pues, 75 años. 1945-2020 sería la era del antifascismo (dudo, con Reno, si situar el final en 2016, el año de Trump y del Brexit). El trauma de la Segunda Guerra Mundial -colofón de la treintena infernal que se abre en 1914- genera un Zeitgeist basado en la demonización de las ideas que se cree condujeron al desastre. Desde 1945, el imperativo que ha presidido la evolución de Occidente fue “¡nunca más el fascismo!”. El comunismo escapó de rositas -pese a su alianza con Hitler en 1939-41- al figurar finalmente en la foto de Yalta, y el resultado fue un imaginario social basado en el rechazo de lo que Reno llama “dioses fuertes” (verdades rotundas, ideales de jerarquía, orden y autoridad, etc.) asociables a “la derecha”. El periodo ha tenido, pues, un espíritu penitencial y preventivo, transido de precauciones “anti-“: antifascismo, antidogmatismo, antinacionalismo, antibelicismo, antidiscriminación… Se interpretó la esencia del fascismo -olvidando su faceta nihilistacomo un exceso de asertividad: demasiada convicción, demasiada voluntad, demasiada potencia, demasiada uniformidad, demasiada identidad… Se construyó, por reacción, una cosmovisión que asociaba el progreso y la paz con los valores antitéticos: debilidad, permisividad, diversidad, apertura, (auto)crítica, duda, transgresión, innovación… Si el periodo 1914-45 había sido Yang (masculino, asertivo), la etapa 1945-2020 ha sido, por reacción, el reinado del Ying (principio femenino-pasivo-permisivo). La aportación novedosa de Reno es que el “prohibido prohibir” no se inventó en 1968: según él, estaba ya implícito en la mentalidad de 1945, que abre, en nombre del antifascismo, el ciclo anti-autoritario cuya agonía vivimos ahora. “El antifascismo inspiró una teoría general de la sociedad caracterizada por un dogma básico: todo lo que es fuerte -lealtades fuertes y verdades fuertes- conduce a la opresión; la libertad y la prosperidad, en cambio, requieren el reinado de las lealtades y verdades débiles” (Return of the Strong Gods, p. xiii). Según Reno, tanto el liberalismo progresista (en el que incluye a Popper, Hayek o Friedman) como el neomarxismo de la Escuela de Francfort o la nueva izquierda de la identity politics (feminismo, multiculturalismo, etc.) participan de este “espíritu de 1945” signado por la obsesión anti-autoritaria. Una de sus obras fundacionales es La sociedad abierta y sus enemigos (1945), de Karl Popper (significativamente, el think tank de George Soros -epígono del cuarentaycinquismo- se llama Open Society Institute). El mal es la cerrazón, sea político-territorial (nacionalismo), sea intelectual (“epistemologías autoritarias”); el antídoto, la apertura de fronteras y de mentes. Popper remonta las raíces del totalitarismo nada menos que a Platón y su ambición metafísica (reacción al relativismo de los sofistas); si, como dijera Whitehead -un tanto exageradamente- “la filosofía occidental es una nota a pie de página en los diálogos platónicos”, entonces Occidente llevaría el totalitarismo en su ADN histórico-filosófico. Como alternativa, Popper propone una “epistemología crítica” basada en la falsabilidad: solo son racionales las afirmaciones falsables (refutables mediante hechos). Pero poner el acento sobre la falsabilidad -y no sobre la verificabilidad- es enfatizar la vulnerabilidad del conocimiento: todas nuestras certezas son precarias, solo provisionalmente válidas, a la esfera de la próxima falsación. No podemos estar definitivamente seguros de nada. Es una epistemología que, dice Reno, “descarta todo lo que Occidente había siempre considerado como sus fundamentos religiosos, culturales y morales”. Y no, el falsacionismo popperiano -como el ironismo antimetafísico de Rorty o el “pensamiento débil” de Vattimo- no es el equivalente moderno de la mayéutica socrática: Sócrates deconstruía los prejuicios irracionales para después buscar la verdad metafísica desde bases sólidas; los escépticos del siglo XX-XXI se recrean en la deconstrucción por la deconstrucción. (Me ocupé de estas cuestiones en el capítulo 3 del libro Nueva izquierda y cristianismo, escrito en colaboración con Diego Poole). Otro de los puntales del cuarentaycinquismo sería John Rawls, quizás el filósofo académico más influyente del último medio siglo (en temas de razón práctica). En Teoría de la justicia (1971) y, sobre todo, en El liberalismo político (1993), Rawls construyó una teoría de la razón pública basada en la neutralidad cosmovisional: no se deben usar en la esfera jurídico-política argumentos basados en “doctrinas omnicomprensivas” (metafísicas, religiosas…: concepciones completas del mundo), sino solo constataciones aceptables por cualesquiera ciudadanos, con independencia de su cosmovisión. Sí, es, por ejemplo, lo de “no abortes tú si no quieres, pero no pretendas imponer tu religión a los demás” (los que dicen esto no son conscientes de que la tesis “el feto es mero material biológico” también se basa en una doctrina omnicomprensiva, en una “religión” materialista). Volvemos a topar con el minimalismo post-1945: una democracia debe suspender el juicio en las cuestiones últimas, dejando así espacio para la diversidad cosmovisional y moral entre sus ciudadanos. La faceta libertaria del cuarentaycinquismo -al disolver familias, comunidades religiosas y otras células sociales tradicionales- conduce a una sociedad de individuos atomizados, egoístas, incapaces del mínimo de cooperación para la conservación de la especie Esta evolución del liberalismo (Popper y Rawls son liberales progresistas) converge con la del marxismo humanista-revisionista de la Escuela de Francfort: el Fromm de El miedo a la libertad, el Marcuse de Eros y civilización o los Adorno y Horkheimer de La personalidad autoritaria. En esta última obra, publicada en 1950, los autores advierten sobre el peligro fascista en su EE.UU. de adopción (donde se habían refugiado del verdadero fascismo). Los estadounidenses pre-fascistas son los que tienen “personalidad autoritaria”, “educados en una familia jerárquica, con concepciones estrictas sobre lo bueno y lo malo”, sin grises intermedios. Son “rígidos y convencionales”, creyentes en un orden natural. Para prevenir el fascismo, la sociedad debe promover otro tipo de personalidad, “una pauta caracterológica definida por relaciones interpersonales afectuosas, básicamente igualitarias y permisivas”. Habría, pues, una continuidad entre 1950 y 1968, entre las pedanterías francfortianas de La personalidad autoritaria y el ¿En qué se basa Reno para afirmar que nos aproximamos al final del cuarentaycinquismo? De un lado, en la agudización de sus contradicciones internas. La celebración de la diversidad y el librepensamiento ha cristalizado paradójicamente en una ortodoxia asfixiante, con sus propios dogmas y su martillo de herejes. Quien piense que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer -pues es una institución al servicio de la reproducción de la especie- está ofendiendo a los homosexuales; quien defienda el control de fronteras es un xenófobo, etc. Y se les castiga como tales. De otro lado, cuando el liberalismo de 1945 se combinó a partir de los 60-70 con los “nuevos movimientos sociales” (feminismo, homosexualismo, antirracismo, etc.) resultó una identity politics neotribal: pertenecer a esta o aquella raza, sexo u orientación sexual predetermina tu sensibilidad, intereses y convicciones. Pero esto entra en pugna con la inspiración individualista del cuarentaycinquismo original, que recelaba de todas las tribus (Popper: “sociedades cerradas”) e insistía en la libertad del individuo para definir sus creencias y forma de vida al margen de presiones grupales. Esas dos tendencias no dejan de exhibir una perversa coherencia. La faceta libertaria del cuarentaycinquismo -al disolver familias, comunidades religiosas y otras células sociales tradicionales- conduce a una sociedad de individuos atomizados, egoístas, incapaces del mínimo de cooperación para la conservación de la especie (nacen en los países desarrollados un 40% menos de niños de los necesarios para el recambio generacional). Pero, como la soledad ultraindividualista no es soportable, se produce una resocialización simbólica a través de las nuevas tribus de la identity politics. El sexo, la orientación sexual y la raza sustituyen a la familia, la iglesia y la nación como “comunidades” en las que guarecerse de la intemperie existencial. Es algo que ha analizado también Mary Eberstadt en su libro Primal Screams: no pudiendo ya llenar su vida con el rol de padre o madre, o el de ciudadano orgulloso de una nación (el patriotismo es pre-fascista), o el de hijo de Dios, el postmoderno busca calor humano en el colectivo abstracto de las mujeres, o el de las minorías sexuales o raciales. Hay, sin embargo, una diferencia entre la pertenencia a las que Russell Hittinger ha llamado “comunidades necesarias” (familia, nación e iglesia) y la pertenencia a las nuevas tribus racial-sexuales de la identity politics. La primera es activa y constructiva: construir una familia, una nación o una iglesia (o bien, ganarse la salvación, en perspectiva religiosa) requiere virtud y esfuerzo. La segunda es pasiva-querulante: no impone deberes ni llama a la autoexigencia o el sacrificio, sino a la autocompasión y la reivindicación. En la pertenencia familiar-nacional-religiosa, el sujeto es convocado a una misión, a sacrificarse y mirar más allá de sí mismo (Kennedy: “No pienses en lo que tu país puede hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por tu país”; hoy, Pablo Iglesias invierte esto diciendo que “la patria es el derecho a educación y sanidad gratuitas”); en la pertenencia racial-sexual, es instigado a la queja y el victimismo. Un tipo de socialización se traduce en débitos hacia la sociedad; la otra, en créditos. Una sociedad en la que la identidad familiar, nacional y religiosa es potente tendrá futuro; una en la que las “comunidades necesarias” -sospechosas a fuer de “fascistas”- se caen a pedazos y los individuos se refugian en “colectivos de agraviados” se encamina a la insostenibilidad. El gran problema actual es que una élite político-cultural troquelada por el cuarentaycinquismo sigue enfocando los problemas del siglo XXI con categorías de mediados del XX y se aferra al poder al grito de “¡o nosotros, o Hitler!”. Una élite que, cuando ve cuestionados sus dogmas, solo sabe reaccionar agitando el espectro del “fascismo” o despreciando como “populista” al crítico. Quien opine que no es posible tener fronteras abiertas en un mundo con miles de millones de inmigrantes potenciales será “xenófobo”. Quien considere que la clase media y baja de los países ricos -penalizada por el outsourcing, las deslocalizaciones y la competencia de trabajadores extranjerosparece ser la gran perdedora de la globalización (o, también, que convertir a China en “la fábrica del mundo” puede plantear ciertos problemas en crisis como la del coronavirus) será un indecente autarquista y enemigo del libre comercio. Y quien diga “hagamos a América grande otra vez” es un racista que en realidad quiere decir “hagamos a América blanca otra vez”. El mensaje final de Reno viene a ser: liberémonos de una vez por todas del antifascismo. Lo que vivimos no es una crisis de la democracia y el liberalismo, sino de su degeneración libertaria-antifascista de 1945/1968. Superar la obsesión de la raza y el sexo no significa querer volver a la discriminación racial o a la inferioridad legal de las mujeres. Buscar formas de recuperar la familia, el patriotismo y la religión -no va a ser fácil- no es lo mismo que votar una Allmächtigungsgesetz (“todo el poder para el Führer”). Recuperar las fronteras no es construir cámaras de gas. 75 años después, es hora de enterrar definitivamente a Hitler.