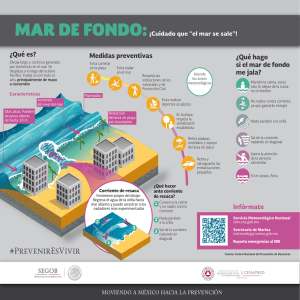

Cristian Lopez Lo que se siente Remera suelta, ese short viejo, un billete de diez, zapatillas y bici. -Estoy saliendo a andar. -Después avisame si te cuento para la cena. Llevate un paraguas o algo para la lluvia. Siempre pensaste que habían sido accidentes, descuidos. Fuiste con tu lata a nadar porque siempre te gustó acostarte, flotar sin más y descansar, pero eso solo se podía cuando no había olas. Durante la temporada baja todas te superaban en tamaño. Por eso las de más lejos, que parecían ser más chicas, te llamaban. Entraste unos pocos metros, cerca de la orilla, intentaste acostarte y mirar al cielo cuando una ola te mojó la cara y te diste cuenta que tenías que avanzar. La idea era: vos y tu lata flotando, mirar el cielo nublado, cerrar los ojos y escuchar lo que haya para escuchar. Ya habías tomado una en el bar. Esa era la segunda pero no fue el alcohol. Seguiste nadando unos metros más, te ibas cansando de a poco pero eso te gustaba. Notaste calma, entraste en tu lata y probaste acostarte de nuevo. Y de nuevo otra ola te tapó. Te sacudiste y tomaste los últimos sorbos de una cerveza salada. Decidido, seguiste nadando todavía con la lata porque no querías contaminar. Y nadaste por lo que parecieron ser minutos. No te importaba, sabías que al final descansarías. -¿Solo eso? -Si. -Son ocho con cincuenta, ¿querés sorbete? -Así está bien y sin el vuelto. Gracias. Y parecía haber calma. El agua subía y bajaba pero nunca caía sobre sí. Flotabas como un tronco y nada más. Y estaba bien, te sentías bien. Hasta que las olas empezaron a cruzarse. Eran suficientemente grandes para surfear pero no era posible por lo impredecibles que eran, porque venían de cualquier lado. Esta vez te sacudiste y volteaste hacia la orilla. Ya no tenías más ganas de nada, querías volver y darte por vencido por hoy. Y cuando miraste a la orilla estabas a por lo menos doscientos metros. Nunca habías llegado tan lejos, ni siquiera cuando el agua estaba calma. Te preocupaste un poco pero no era para tanto, al final es solo agua. Lata en mano, nadaste durante varios minutos sin notar diferencia. El vaivén de las olas te dominaba. Y nadaste con más fuerza pero la lata no ayudaba, insistías con la idea de no contaminar. Una ola te sorprendió de costado y te diste cuenta que era en serio. Ya estabas agotado porque la ida no fue fácil, fuiste de frente contra todo el mar. Tus músculos se sentían cansados pero todavía podías continuar, tenías que poder. Seguiste nadando hacia la orilla y sentiste que las olas en realidad te estaban llevando mar adentro. Nunca habías tenido esa sensación. Te acordaste cuando tu viejo te decía que lo peor que podés hacer cuando estás nadando es desesperarte así que te esforzaste por mantenerte calmo. Pero también te enseñó a no mentirte. Al mismo tiempo te imaginabas en el miedo del mar, sin ver tierra por ninguna parte. Tu cabeza, a mil, ya rezaba cambiando la palabra “Dios” por “Universo” en las oraciones que sabías, como si fuese a hacer alguna diferencia. Pero en ese momento creías más, tal vez para sentirte menos solo. Y te acordaste de las personas que querías y amabas, las promesas que Cristian Lopez habías hecho y la decepción que causarías incluso muerto. Peleas y enojos te parecieron absurdos. Esperabas mandarles un último saludo, una despedida. Que sepan que te perdonabas, los perdonabas y esperabas que te perdonen por todo. Sabías que habías sido bueno pero tal vez pudiste haber sido mejor y por eso te merecías lo que te estaba pasando. Te imaginaste las noticias, tus noticias, del turista que entró a nadar, se lo llevaron las olas y desapareció, y que la tormenta era tan fuerte que no lo pudieron ir a buscar a tiempo. Ahí nadie te conocía, tu familia se enteraría en unas semanas o meses. Y eras solo vos. Una lata, tu short y vos. Y aceptaste todo porque sabías que en unos minutos morirías. Como el último, quien controla que todas las luces estén apagadas, pensaste qué más había por hacer antes de irte: seguir nadando hacia la orilla, probablemente no logrando nada como la última vez. O gritar convenciéndote de tu desesperación: con suerte te escucharían en la costa pero los camboyanos no saben nadar en lo profundo y aunque usen el bote los pondrías en peligro. O nadar hacia las piedras, que era hacia donde las olas iban: tal vez ganarías algún que otro raspón, picadura venenosa de los erizos de mar, pierna rota, brazo roto, infección. Los botes no dejan la isla de noche así que tendrías que mantenerte consciente hasta el otro día cuando, en la ciudad, los médicos locales te inyecten morfina y en ese estado arreglen amputarte lo que quieran y sin mucha oposición. Es lo que hacen con cualquier herida para cobrar más tratamiento, o dormís vos o te duermen. Decidiste nadar hacia las piedras. Te romperías algo, te agarraría una infección y fiebre pero esperemos que el doctor que corta piernas no esté de turno. Soltaste la lata y te dejaste llevar por las olas. Tus músculos estaban ya muy cansados, nadabas despacio y en todos los estilos que conocías tratando de no causarte ningún calambre, que significaría la muerte. Gritos, ahogo y muerte. Y salieron del restaurante hacia la playa porque se dieron cuenta del peligro por el que estabas pasando pero no podían hacer nada, estaban confundidos y se preguntaban por qué se fue tan lejos. Pero lo único que podés hacer es concentrarte en no morir. La costa se agrandaba, y eso te dió esperanzas, nadabas cada vez más fuerte. Casi al llegar a las rocas sabías que ese era tu último intento, como todos los anteriores. Te enfrentaste a piedras invisibles bajo tus pies pero solo ellas pegaban, esquivabas como te saliese. Llegaste a la parte más sucia de la playa, entre el restaurante y las rocas, donde el agua llevaba toda la mugre que los turistas tiraban al mar. Saliste arrastrándote como más basura, pero basura viva. Y como un pez al que devuelven al agua, te sentiste seguro de poder respirar. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste respirar? Tu sudor era frío y salado. Y no podías creer que estabas tocando tierra de nuevo, pero lo necesitabas, todo. -Flaco, ¿me escuchás? El hijo de puta huyó. Ya llamé a una ambulancia. Vos quedate tranquilo que anoté la patente. El mar como la manzana fueron circunstanciales, nunca importaron. Solo importó la necesidad de confirmar una vez más que estabas vivo, acercarte a la muerte, y probar qué se siente afuera del paraíso. Como hace ocho horas cuando saliste de tu casa con tu short favorito y tu bicicleta vieja con frenos gastados que no andan bien cuando está seco y con la lluvia sabías que sería lo que buscabas. No acostumbras a tomar energizante pero hoy servía para la ocasión, te ayudó a aguantar más o por lo menos así lo sentiste en la cabeza. Y saliste a andar en Buenos Aires, donde la prioridad la tienen los motores. Te sentías más desafiante que un peatón solo por ser más rápido pero seguías siendo igual de vulnerable, Cristian Lopez igual de frágil, hasta más expuesto. Nadie pide permiso. Esquivabas colectivos, esquivabas autos, te medías con motos. Pero en esta ciudad no saben usar las luces y ese auto caro tampoco. Frenó y dobló sin usarlas, y por la velocidad con la que venían no pudiste esquivarlo. Solo te costó raspaduras de segundo grado en los brazos, codos y rodillas golpeados y unas marcas en la cara. Y después de unas horas en sala de urgencias, lleno de pensamientos nuevos que ya habías tenido, te acordaste del accidente casi fatal en Camboya, un accidente del que nadie se enteró y del que todavía me sigo enterando cosas. Y un médico viene y me dice lo que estaba esperando. No hace falta morir para estar muerto. Pero eso ya lo sabía. Me alivia saber que estoy vivo hasta que mi tiempo en el paraíso se haga muy largo.