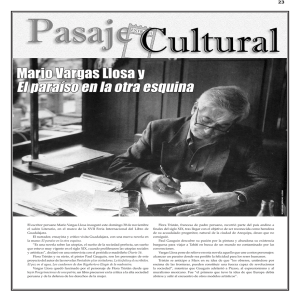

Rojas Rafael. La Polis Literaria. El boom, la revolución y otras polemicas de la guerra fria.

Anuncio