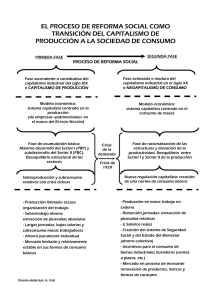

¿Qué es la comunización? León de Mattis Una cosa está clara: en el mundo capitalista, nuestra situación sólo puede empeorar. Todas las «conquistas sociales» que hasta ahora se daban por sentadas, están siendo impugnadas de nuevo. Ahora bien, la culpa no es ni de una mala gestión de la economía, de la codicia desmesurada del empresariado, ni tampoco de ninguna falta de regulación de las finanzas internacionales. Se trata sencillamente de los imparables efectos de la evolución mundial del capitalismo. Los salarios, el acceso al empleo, las jubilaciones, los servicios públicos y las asistencias sociales se han visto todos afectados, cada uno a su manera, por esta evolución: lo que se concedió ayer hoy se retira, y mañana habrá aún menos. El proceso es idéntico en todas partes: las nuevas reformas reanudan la ofensiva en el punto exacto donde se habían detenidos las reformas precedentes. Esta dinámica jamás se invierte, aun cuando pasamos de la «crisis económica» a la prosperidad. Iniciada tras la estela de la gran crisis de la década de 1970, la misma dinámica prosiguió después del regreso del crecimiento durante las décadas de 1990 y 2000. Desde entonces, resulta muy difícil imaginar que las cosas puedan mejorar, incluso en el caso muy improbable de un «final de la crisis» tras el choque financiero de 2008. Sin embargo, frente a esta rápida transformación del capitalismo mundial, la respuesta de la izquierda de la izquierda ha sido de un raquitismo deprimente. La mayor parte de ella se contenta con denunciar el «neoliberalismo extremo» de patronos y políticos, y parece creer que algunas de las «conquistas sociales» del período precedente pudieran ser defendidas, e incluso ampliadas un poquito, con tal de que pudiéramos volver al capitalismo de ayer, el de justo después de la Segunda Guerra mundial. Sus propuesta de futuro recuerdan más o menos a los principales puntos del programa de la Resistencia, adoptado en 19441. Es como si todavía hiciera falta combatir al nazismo, como si los gobiernos estuvieran dispuestos a hacer concesiones con tal de asegurar la victoria, como si alguna vez en la historia hubiera existido una marcha atrás. De este modo olvidan todo lo que constituye la relación social capitalista en su dinámica actual. ¿Por qué la crisis y la «reestructuración» del capitalismo —es decir, los cambios que lo han afectado durante estos cuarenta últimos años— imposibilitan todo regreso a las condiciones de lucha anteriores? ¿Y qué podemos deducir de ello para las luchas de hoy? El programa de la Resistencia francesa de 1944, fue un acuerdo entre los gaullistas, y los miembros comunistas de la Resistencia, que puso en pie los principales rasgos del Estado de bienestar del capitalismo francés. (N. del t.) 1 Para responder a estas preguntas, hemos de dar un breve rodeo teórico. El beneficio no es sólo un aspecto de la sociedad capitalista entre otros muchos. Es el motor principal, la razón de que existe cualquier cosa en el mundo social. El beneficio no es algo que pueda injertarse en las actividades humanas desviando el producto del trabajo en provecho de algún capitalista parásito. Es la fuente de todas las actividades, y sin él hasta ninguna de ellas existiría – o, mejor dicho, estas actividades humanas existirían de un modo tan diferente que no tendrían nada que ver con las que vemos actualmente. No se trata de un juicio moral acerca de este estado de cosas sino de entender todas sus consecuencias. No es cuestión de que el beneficio sea favorecido sistemáticamente a expensas de lo que sería útil, bueno, o provechoso para la sociedad (como la salud, la cultura, etc.). Es «la utilidad» misma la que no puede existir sin el beneficio. Nada de lo «no-rentable» puede ser útil bajo el capitalismo. O, mejor dicho, todo lo que es útil puede serlo sólo en la medida en que ofrezca oportunidades de generar beneficios. Afirmar, por ejemplo, que «la salud no es una mercancía» es sencillamente absurdo, y carece de todo fundamento real en el mundo capitalista. La salud sólo es un sector económico porque, por una parte, y de manera general, hace que la población trabajadora sea funcional, y porque por otra, más concreta, es una fuente de provecho para otros). Y es sólo porque realmente es un sector económico y por tanto una «mercancía», que permite mantener a médicos, producir máquinas para analizar el cuerpo humano y construir hospitales. Si no fuera así, nada de esto existiría. Para generar beneficios, es imprescindible que el valor incluso en las mercancías aumente, que el valor de lo producido sea superior al que hay que gastar (en materias primas, máquinas, locales, transportes, etc.) para producirlo. Ahora bien, si no le añadimos nada, lo que se utiliza para producir tiene el mismo valor que lo que se produce. Lo que se le añade es actividad humana, inteligencia, fuerza, y energía muscular empleados para unir y transformar objetos distintos en algo cualitativamente diferente de que teníamos en un principio. Esta actividad debe asumir una forma particular, para poder comprarse y por tanto incorporarse al valor final: es la actividad humana en una forma particular —la forma del trabajo— una forma que puede ser comprada por el capital. Ahora bien, esto demuestra que el capitalismo no consiste en repartir sino en explotar, que el valor al que se compra la fuerza de trabajo es inferior al valor que ésta produce. No se puede redistribuir nuevamente todo el valor producido y «devolverlo» al trabajo, porque el valor sólo existe precisamente mediante la disociación entre el trabajo y su producto, lo que permite asignar su reparto de forma desigual. La existencia de esta disociación entre actividad y riqueza social es lo que hace posible la «apropiación» de esta última. El «valor» de las cosas no es una creación natural, sino social. Pero, al contrario de lo que algunos pretenden hacernos creer, no se trata de una creación social neutra que existe tan sólo por conveniencia. Existen otros muchos medios posibles, e igual de convenientes, para fabricar lo que en una sociedad dada podría considerarse como imprescindible para la vida humana. El valor se hace necesario sólo porque se convierte en un instrumento de dominación. Permite, en el actual modo de producción, capta la actividad de las clases inferiores en beneficio de las superiores. La propia existencia del valor —y de lo que históricamente aparece como su representante permanente, es decir, el dinero— es una necesidad sólo en la medida en que hay que medir lo que hay que quitarles a unos y darles a otros. Antes del capitalismo, el valor y el dinero no constituían el meollo de la producción misma, pero ya eran los signos de la fuerza de unos y de la debilidad de otros. Los tesoros, el ornamento de los palacios o la rica decoración de las iglesias eran un signo del poder social de los señores, los califas o las autoridades eclesiásticas. El dinero y el valor han sido los símbolos de la dominación desde los comienzos de las sociedades de clase. Bajo el capitalismo se han convertido en su instrumento supremo. Por tanto, no puede surgir ninguna igualdad del uso de un medio cuya razón de ser es la desigualdad. Mientras exista el dinero, habrá ricos y pobres, poderosos y dominados, amos y esclavos. Dado que la búsqueda del beneficio requiere que el coste de producción sea lo más bajo posible, y que lo que ya ha sido producido o utilizado para producir (máquinas, edificios, infraestructuras) sólo puede transmitir su propio valor, la única variable susceptible de ajuste es el valor de la fuerza de trabajo. Es imprescindible, pues, reducirlo al máximo. Sin embargo, al mismo tiempo, sólo la fuerza de trabajo es capaz generar valor. El capitalismo resuelve muchas veces este problema insoluble bajando el valor de la fuerza de trabajo sólo de forma relativa respecto al valor total producido, a la vez que aumenta el valor de la fuerza de trabajo y la cantidad de trabajo de forma absoluta. Esto se logra incrementando la productividad, así como mediante la racionalización del trabajo y la innovación técnica y científica. Pero, en tal caso, se requiere un crecimiento de la producción de proporciones gigantescas, en detrimento de muchísimas otras cosas (los espacios naturales, por ejemplo). No obstante, tal crecimiento jamás se de manera continua, y la inversión de esta tendencia es lo que motiva la situación actual. Desde el final de la Segunda Guerra mundial hasta los inicios de la década de 1970, el capitalismo mundial conoció de hecho, un período muy específico cuyas características deben analizarse para entenderlas con claridad, y también para comprender por qué hoy ha desaparecido y por qué —a despecho de las esperanzas de sindicatos y progres— jamás volverá. Tras la Segunda Guerra mundial, la destrucción provocada por la guerra y las pérdidas de valor durante la larga crisis que la precedió, crearon una situación favorable a lo que los economistas denominan «crecimiento», y que no es sino una carrera contradictoria para reducir el valor relativo de la fuerza de trabajo a la vez que su valor absoluto aumenta. Las alianzas políticas impuestas por la alianza antinazi durante la guerra permitieron una forma de división del poder tanto a nivel mundial (los bloques del Este y del Oeste) como a nivel social en los países occidentales (reconocimiento de una cierta legitimidad de las luchas, lo que permitió a los sindicatos y partidos de izquierdas representar los intereses del mundo laboral). El «compromiso fordista»2 entonces predominante consistía en conceder, mediante el aumento de los salarios, un incremento en el «nivel de vida» a cambio de un enorme crecimiento de la productividad y un trabajo todavía más arduo. El valor de la fuerza de trabajo empleada, repartido sobre un mayor número de trabajadores, aumentó en valor absoluto, pero el valor total de lo producido aumentó aún más como consecuencia del crecimiento de la productividad. La venta de todas estas mercancías —base de lo que se denominó entonces la «sociedad de consumo»— permitía que el plusvalor aparecido en la producción, fuente del beneficio capitalista, transformarse en capital adicional que se reinvertía para ampliar la producción sin cesar. No obstante, esta expansión contiene un límite interno: en un determinado momento, habrá demasiado capital por valorizar respecto a lo que es preciso producir y vender para mantener los beneficios. De hecho, se mantuvo un equilibrio dinámico durante más de veinte años antes de que, a partir de la mitad de década de 1960, comenzara una decadencia progresiva que acabaría desembocando en las denominada «crisis del petróleo» de década de 1970. Algunas breves observaciones acerca de este período. En primer lugar, la «prosperidad» se limitó a Europa occidental, Norteamérica y Japón, e incluso en el seno de estos espacios privilegiados ciertas fracciones del proletariado fueron excluidas, por ejemplo, la mano de obra inmigrada, intensamente explotada y mal pagada. En segundo lugar, la prosperidad occidental no lograba ocultar que lo concedido al proletariado lo era en calidad de polo dominado en la relación social capitalista. El aumento del poder adquisitivo estuvo acompañado por la venta de un enorme volumen de mercancías estandarizadas y de bajo nivel cualitativo. La expresión acuñada entonces, «sociedad de consumo», es poco afortunada, porque se trataba en igual medida de una «sociedad de producción»: el crecimiento general del valor total antes mencionado requería poner en circulación un volumen cada vez mayor de mercancías, mientras que la disminución del valor de cada mercancía, hecha posible por la producción en masa, permitía disminuir el valor relativo de la fuerza de trabajo (se requería menos trabajo para producir los productos indispensables para la supervivencia del obrero). La «alienación» de la vida 2 El gran industrial estadounidense Henry Ford abanderó entre las dos guerras mundiales la idea de que es preciso cambiar los salarios y la productividad para poder desarrollar simultáneamente la producción y que el mercado pueda absorber los productos. cotidiana, cuestión muy analizada y criticada en aquel entonces, no era más que la mera consecuencia de los imperativos de la circulación de valor. El concepto de «alienación», que estuvo muy de moda, se ha esfumado del vocabulario contemporáneo. La alienación es, literalmente, la forma en la que nuestro propio mundo se nos antoja ajeno (la palabra procede del latín, y denota la alteridad radical; alienada es aquella persona que ya no es ella misma). «La producción por la producción» es la consigna bajo la cual se nos presenta la alienación capitalista. La producción material parece no tener otra meta que sí misma. Pero lo que el capitalismo produce, ante todo, son relaciones sociales de explotación y de dominación. Si aparece como una producción material sin objeto, es porque transpone las relaciones entre personas en relaciones entre cosas: el absurdo de la producción por la producción, así como la del aparente poder que los objetos ejercen sobre las personas, son sólo la imagen de la racionalidad invertida de la dominación de una clase sobre otra, es decir, de la explotación del proletariado por la clase capitalista. El fin último del capitalismo no es el beneficio o la producción por la producción, es la conservación de la dominación de un grupo de seres humanos sobre otro grupo de seres humanos. Y es para perpetuar esta dominación que el beneficio y la «producción por la producción» se imponen como imperativos a todo el mundo.3 Con los cambios acaecidos a partir de los años 1980, la alienación siguió presente, pero la «prosperidad» se esfumó. La crisis de 1973 hizo evidente el declive de la dinámica precedente. El capitalismo ya no era capaz de conceder el mismo nivel de alzas salariales sin reducir la tasa de beneficio. Entretanto, al proletariado ya no le bastaba con lo otorgado por los capitalistas hasta ese momento. Las décadas de 1960 y 1970 fueron un período de protesta trascendental que criticaron el trabajo y sus condiciones, pero también varios otros aspectos de la sociedad capitalista. Se rechazó el «compromiso» en su aspecto más esencial: el aumento del «nivel de vida» a cambio de una sumisión total del proletariado a la producción y al consumo. El cuestionamiento de los organismos establecidos de mediación del movimiento obrero, como los sindicatos o los partidos comunistas oficiales, tuvo el mismo significado: cuestionar el papel asignado a la clase obrera por el compromiso fordista. Así, pues, el capitalismo tuvo que liquidar lo esencial de lo que lo había convertido en lo que fue en el período anterior, por dos motivos básicamente idénticos: la baja de la tasa de beneficio y el aumento de la protesta social. La crisis y la reestructuración sirvieron a este propósito, sobre telón de fondo social y político de una oleada «neoliberal», conservadora y represiva, representada por políticos como Reagan o Thatcher. Ahora bien, no fue el «neoliberalismo» lo que provocó esta reestructuración, sino que fue ésta, imprescindible para el mantenimiento de la explotación capitalista, la que estuvo 3 Incuso a los mismos capitalistas, que no controlan las reglas que les confieren a ellos el control. acompañada por este decorado ideológico. En países heterodoxos como Francia, por ejemplo, fueran los «socialistas» los que tuvieron que someterse a las exigencias del capital4. Ahora que la reestructuración está muy avanzada, todos sus componentes aparecen con gran claridad. El objetivo era reducir el coste total de la fuerza de trabajo y, con ese fin, encontrar fuera de los países occidentales mano de obra barata que no estuviese hipotecada por la larga historia del movimiento obrero. Unos pocos «países taller» precursores, como Hong Kong o Taiwán, se convirtieron en los precursores. El desarrollo de las finanzas y la transformación del dinero— que, desde 1971, ya no se basa en el oro5— proporcionaron el mecanismo necesario para el desarrollo de un capitalismo globalmente integrado: algunas áreas dedicadas a la fabricación, otras más orientadas al consumo y/o la producción de alto nivel, y otras abandonadas porque al fin y al cabo se volvieron superfluas en lo que a los imperativos de la circulación del valor se refiere. Esta zonificación global se desarrolló rápidamente, hasta el punto de reproducirse fractalmente en todas partes del mundo. Los suburbios (o los cascos viejos) empobrecidos del núcleo central son la imagen de países periféricos al comercio mundial: un exceso de humanos con los que el beneficio no sabe qué hacer y que ha de estar vigilada, controlada y acorralada. La competencia global ha impuesto al proletariado occidental una pérdida relativa de los beneficios adquiridos durante el compromiso histórico previo, y puesto que no hay ninguna perspectiva de mejora, son la policía y el discurso represivo los que constituyen la respuesta del Estado a la esperanza perdida. La existencia misma de dicha zonificación demuestra que resulta imposible imponer a los países recién industrializados, como la India o China, las pautas de comienzos de la revolución industrial en Europa. Un razonamiento bastante mecanicista, considera que las transformaciones que afectaron a la clase obrera de los países occidentales hace uno o dos siglos se repetirán de manera acelerada en estos países. Inicialmente explotada y miserable, esta clase, a través de la lucha por aumentos salariales, alcanzó un nivel de prosperidad que puso en marcha el círculo virtuoso del crecimiento sostenido por el desarrollo del mercado interior. Sin embargo, semejante evolución no sería nada conveniente para el capital existente en los países en vías de desarrollo (dados los límites ya alcanzados, indudablemente no supondrían otra cosa que un desastre ecológico irreparable). Por lo demás, y en las condiciones actuales, parece del todo imposible. El desarrollo occidental — que, no lo olvidemos, también se vio favorecido por el saqueo de En 1981, se eligió como presidente en Francia a François Mitterand, un político liberal y «socialista», que en 1983 tuvo que renunciar a la mayoría de sus promesas de campaña y adoptar una política económica estrictamente «neoliberal». [N. del t.] 5 El capitalismo financiero no es en modo alguno una excrecencia parasitaria del capitalismo productivo, a diferencia de lo que pretende hacernos creer el sentido común izquierdista. Al contrario, es indispensable para la propia existencia del capitalismo productivo. El formidable desarrollo de las finanzas de la década de 1970, junto con otros factores, es lo que ha hecho posible la circulación global e instantánea del capital. Se trata de un instrumento necesario para la integración global de los ciclos de producción y consumo. 4 las colonias— no puede repetirse de forma idéntica en una economía que desde el primer momento comienza integrada globalmente. El mercado interno de China o de la India, aun cuando se ampliase de manera espectacular, no puede absorber todo el crecimiento de dichos países, que necesitan desesperadamente las salidas e incluso la riqueza occidental, ya que sus activos están constituidos por la deuda de Estados Unidos o Europa. Para situar esto a un nivel más teórico, es la totalidad de la masa del valor acumulada mundialmente (y no sólo la de esos países) la que necesita encontrar el beneficio correspondiente en la producción mundial. El límite de lo que se alcanzó en la década de 1970 sigue ahí. El capital por valorizar es demasiado inmenso para que se restablezca el equilibrio dinámico de la expansión de posguerra, y esto es igual de cierto para los países recién industrializados como para los países occidentales. La reestructuración del capitalismo tras la crisis de la década de 1970 supuso que el capital tuviera que buscar otra forma de valorizarse, mediante la disminución de los costes de la fuerza de trabajo, y seguimos en las mismas. Semejante evolución siempre tuvo, inevitablemente, un impacto inmenso en las luchas de clases en los países occidentales. Durante el período que precedió a la crisis de la década de 1970 y a la reestructuración, la lucha del proletariado tenía un doble significado, sin duda contradictorio, pero basada, en última instancia, en la misma premisa. Por un lado, la lucha podía tener objetivos inmediatos, como mejorar las condiciones de trabajo, aumentar los salarios, y la justicia social. Por otro lado, la lucha también tenía como resultado, y a veces como objetivo, fortalecer el poder de la clase obrera frente a la clase del capital, e incluso, tendencialmente, el derrocamiento de la burguesía. Estos dos aspectos estaban en conflicto, y el antagonismo entre los defensores de la «reforma» y los de la «revolución» era constante. En última instancia, sin embargo, la lucha como tal podía significar tanto el uno como el otro. La lucha por las mejoras inmediatas y lucha por el comunismo se articulaban en torno a la idea de que la victoria únicamente podía llegar a través del fortalecimiento de la clase obrera y de su combatividad. Ni decir tiene que los debates que atravesaban a la clase obrera eran otras tantas divisiones entre los partidarios de la revolución y los de la reforma, de los partidos, de los sindicatos, o de los consejos obreros, etc., es decir, entre leninistas, izquierdistas, anarquistas, etc. Ahora bien, compartían una experiencia de lucha durante la cual el proletariado, sin ser unánime ni estar unificado (cosa que nunca ocurrió) era no obstante una realidad social visible en la que todos los trabajadores podían reconocerse fácilmente y con la que podían identificarse. ¿Y ahora qué? Si el debate entre «reforma» y «revolución» sencillamente ha desaparecido desde hace treinta años, es porque la base social que le dio significado ha sido pulverizada. La forma que dio existencia subjetiva a la clase obrera durante siglo y medio (es decir, el movimiento obrero) se ha venido abajo. Los partidos, sindicatos y asociaciones de izquierdas son ahora partidos «ciudadanos» o «democráticos», etc., con una ideología inspirada en la revolución francesa, es decir, en la época que precedió al movimiento obrero. Ahora bien, es evidente que ni el proletariado ni el capitalismo han desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que falta? A primera vista podríamos decir, por supuesto, que lo que ha cambiado es el significado de la victoria posible. Sin idealizar épocas anteriores para nada ni subestimar los retrocesos, podríamos decir que desde los comienzos del capitalismo la clase obrera libró luchas que se plasmaron en transformaciones reales de su relación con el capital: por una parte, mediante lo que se logró concretamente (regulación de la jornada laboral, salarios, etc.), y por otra, a través de la propia organización del movimiento obrero en partidos y sindicatos. Cualquier lucha y cualquier victoria parcial podían adoptar la forma del fortalecimiento del proletariado, mientras que toda derrota podía aparecer como una retirada temporal antes de la siguiente ofensiva. Es cierto que este fortalecimiento fue al mismo tiempo un debilitamiento. Las victorias parciales y la institucionalización del papel de los sindicatos fueron factores que tendiero a alejar cada vez más la perspectiva comunista. Con el paso de los años, esa perspectiva se volvió cada vez más remota e hipotética6. No obstante, la tónica general de las luchas, pese a todas sus limitaciones, fue el reforzamiento de los trabajadores frente a los patrones. Sin embargo, en la actualidad (y de eso hace ya casi treinta años) las luchas son exclusivamente defensivas. Cada victoria se limita a posponer el anuncio de una derrota. Por primera vez en dos siglos, la dinámica existente solo apunta hacia el debilitamiento de la clase trabajadora. El ejemplo emblemático de una lucha obrera victoriosa de hoy es Cellatex, la lucha radical por indemnizaciones de despido cuando se eliminan los puestos de trabajo. En estos casos, la victoria ya no significa el comienzo de algo nuevo, sino el fin de todo lo que hizo posible la lucha (ser trabajadores de una misma empresa, ahora cerrada). Y eso no es todo. Durante estos últimos treinta años, la transformación del trabajo bajo la presión del paro masivo ha modificado la relación del trabajador con el trabajo, y por tanto la relación del proletariado consigo mismo. El empleo es cada vez menos el punto de referencia que fue durante el periodo de posguerra (lo que también dio a la crítica del trabajo el contenido de una crítica de la sociedad capitalista como tal). La gente ya no desempeña un puesto de por vida y no se puede dar por supuesta una trayectoria profesional. Se supone que el trabajador tiene que «evolucionar», formarse, cambiar de Algunos libertarios o comunistas consejistas denunciaron con mucho gusto la traición de los representantes sindicales. Sin embargo, esa «traición» estaba en sintonía con la institucionalización del movimiento obrero implícita en la afirmación del poder del proletariado. Los representantes sindicales fueron traidores en la medida en que aceptaron desempeñar un papel específico para consolidar su propio poder, pero ese poder no lo crearon ellos. No basta con denunciar esa «traición», en la medida en que podría dar a entender que otros representantes —más honrados— podrían haber hecho las cosas de otra forma. 6 lugar de trabajo y de empleo. La precariedad se está convirtiendo en norma. El desempleo ya no es una negación del trabajo, sino uno de sus momentos, una situación que todos los trabajadores tendrán que atravesar repetidas veces a lo largo de su vida. Para muchos, el trabajo se ha convertido en un complemento parcial y temporal del desempleo. Dentro de las empresas proliferan las diferencias de categoría profesional y condiciones de trabajo. La externalización de tareas, la subcontratación y el recurso a las agencias temporales fragmentan y dividen a los trabajadores en múltiples categorías. El resultado es que se hace difícil luchar, pues la unidad de quienes se supone que tendrían que luchar juntos ya es problemática de entrada, a diferencia de lo que sucedía durante el periodo anterior a la década de 1970, cuando esa unidad se daba más o menos por supuesta (independientemente de las divisiones que inevitablemente aparecerían después). Ahora la unidad de los que luchan solo la engendra la propia lucha como medio indispensable para alcanzar sus objetivos. Esa unidad nunca está dada de antemano, e incluso si se logra establecerla de forma temporal, siempre está sujeta a la probabilidad de la división que ya existía en la fase anterior. La lucha se vuelve por tanto más difícil, pero también hay otra diferencia aún más importante: no producirá los mismos resultados. Precisamente porque la unidad no viene dada antes de la propia lucha, no forma parte de sus objetivos oficiales. Una cierta idea de mejora de las condiciones de los trabajadores, o más en general de la condición proletaria, ya no forma parte del horizonte de la lucha o solo aparece en el horizonte de luchas defensivas cuyo fracaso se conoce de antemano (como ocurre en el caso de las luchas en torno a las jubilaciones). En cuanto a las luchas victoriosas, solo lo son en la medida en que persiguen un objetivo inmediato y parcial, un objetivo individual podríamos decir. Ya no podemos obtener ninguna mejora colectiva de nuestra situación bajo el capitalismo, sino solo mejoras individuales que no pueden adoptar la forma de la defensa de las condiciones de vida de los trabajadores como tales, y que por tanto solo pueden ser transitorias. Es más, el final de una lucha, acabe en victoria o en derrota, señala el fin de la unidad construida en el transcurso de la misma, y por tanto la imposibilidad de continuarla o reanudarla. Por el contrario, la época anterior suscitó una impresión de progreso que parecía hacer posible la «capitalización» de las luchas, es decir, la acumulación gradual de los resultados victoriosos de luchas anteriores. Seguramente se trataba de una ilusión, pero no obstante influía en lo que la gente pensaba de sus propias luchas y sus posibles consecuencias7. En cierto sentido, podríamos decir En países recién industrializados como China, India, Bangladesh o Camboya, las luchas de clases pueden ser distintas, porque las luchas que se desarrollan allí (por ejemplo, las luchas por aumentos de salario) pueden obtener victorias con consecuencias importantes. Ahora bien, en un capitalismo globalmente integrado, ese impacto nunca será lo bastante grande como para transformar realmente las características de la relación social capitalista. Estas luchas no son una repetición de las luchas que se produjeron en Europa en los inicios del capitalismo, aunque solo sea porque ya no pueden estar en sintonía con la perspectiva revolucionaria del periodo que transcurrió entre 1840 y 1970. 7 que cualquier lucha de clase actual encuentra su límite en que es la acción de una clase que ya no encuentra en su relación con el capital lo que en el pasado parecía constituir su razón de ser y su fuerza: el hecho de encarnar colectivamente el trabajo. La relación que uno mantiene con su condición, una relación en última instancia exterior a su trabajo, afecta al modo en que puede luchar y obtener victorias mediante la lucha. Cualquier cosa que obtengamos es una pérdida en relación con las mismas condiciones de la lucha. Y cualquier cosa que perdamos también es una pérdida. Esta situación de hecho parece inquebrantable. Sería erróneo creer que para que pueda existir una acción proletaria efectiva tiene que establecerse como requisito previo la unidad del proletariado. La unidad solo existe de manera provisional en el transcurso de la lucha y entre quienes luchan, sin que exista necesidad de referencia alguna a la pertenencia a una misma clase social. La «conciencia de clase» no es algo determinado que podría restablecerse mediante la propaganda política, ya que nunca existió sino en relación a una configuración específica de la relación social capitalista. Esta relación ha cambiado, y la conciencia también. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo tanto más porque esta nueva configuración nos obliga a revisar nuestra concepción del comunismo y de la revolución y captar críticamente lo que esta fue durante la etapa anterior. En efecto, cuando la identidad proletaria estaba confirmada por la relación del proletariado con el capital, la concepción predominante del cambio radical (compartida en gran medida tanto por reformistas como por revolucionarios, y tanto por anarquistas como por marxistas) era la de una victoria del proletariado sobre la burguesía tras una movilización de la clase trabajadora utilizando diversos métodos (la acción y la organización sindical, la conquista electoral del poder, la acción del partido de vanguardia, la autoorganización del proletariado, etc.). Digamos una vez más que esta concepción dotó de una perspectiva tanto a la reforma como a la revolución, y les permitió, a pesar de sus enfrentamientos, situar sus querellas en un terreno común. Ese es el motivo por el que tanto la perspectiva revolucionaria como la reformista tradicional desaparecieron al mismo tiempo del panorama político oficial. Quienes hablan hoy de reforma, desde la derecha hasta la extrema izquierda del espectro político, se refieren solo a una reforma en la gestión del capitalismo, no a una reforma que conduzca a una ruptura con él. Este punto de referencia se mantuvo en el programa de los partidos socialistas hasta la década de 1970, cierto que bajo una forma indudablemente ideológica, pero su existencia no dejaba de ser reveladora. Desde entonces, esa perspectiva ha sido olvidada sin más. En la actualidad, podemos comprender que tanto la perspectiva reformista como la revolucionaria se encontraron frente a un callejón sin salida, porque concebían la revolución comunista como la victoria de una clase sobre otra, no como la desaparición simultánea de las clases. De esa visión surgió la idea tradicional de un periodo de transición en el que el proletariado, una vez victorioso, asume la gestión de la sociedad durante una fase intermedia. Históricamente y en la práctica, esto se tradujo en el establecimiento de un capitalismo de Estado de tipo soviético en el que la burguesía fue sustituida por una clase de burócratas vinculada al partido comunista y la clase trabajadora siguió estando explotada y forzada a producir el plusvalor requerido. Ahora bien, conviene señalar que esta idea de un periodo de transición estaba más difundida que la noción estrictamente marxista de una «dictadura del proletariado». Bajo diversas formas, los reformistas (que esperaban conquistar el poder a través de las urnas) e incluso los anarcosindicalistas (que pensaban en conquistar el poder a través de estructuras sindicales) no eran ajenos a esta forma de pensar. También para ellos el triunfo del proletariado, fuese democráticamente y a través de instituciones estatales en el caso de los reformistas, o mediante la lucha de sus propias organizaciones (sindicales) en el caso de los anarcosindicalistas, le daría a este el tiempo para transformar la sociedad a través de su dominación. Y fueron disidentes tanto del campo anarquista como del marxista quienes elaboraron gradualmente una teoría de la inmediatez de la revolución y del comunismo. Sobre la base de sus investigaciones teóricas de aquel entonces y con la perspectiva que ofrecen las transformaciones recientes del capitalismo, ahora estamos en una posición que nos permite comprender que el comunismo solo puede ser la desaparición simultánea de las clases sociales, no el triunfo, siquiera transitorio, de una sobre otra. El periodo actual nos proporciona una nueva concepción del comunismo cuyos orígenes se encuentran en estas corrientes críticas disidentes del movimiento obrero anterior, y que la evolución del capitalismo revela como adecuada a las luchas proletarias de hoy. La experiencia proletaria cotidiana plantea la identidad de clase como un constreñimiento externo; de ahí que la lucha por defender la propia condición tienda a combinarse con la lucha contra la propia condición. En las luchas actuales podemos discernir de manera cada vez más frecuente prácticas y contenidos que pueden comprenderse de esta forma. No se trata necesariamente de declaraciones radicales o espectaculares; se trata, en igual medida, de prácticas de fuga: luchas en las que se critica y abuchea a los sindicatos sin ningún intento de sustituirlos por otra cosa porque se sabe que no existe nada que poner en su lugar; reivindicaciones salariales que dan paso a la destrucción de los medios de producción (Argelia, Bangladesh); luchas que no exigen el mantenimiento del empleo, sino indemnizaciones por despido (Cellatex y todas sus continuadoras); luchas en las que no se reivindica nada y que son simples revueltas contra todo aquello que constituye nuestras condiciones de existencia (los «motines» de las banlieues francesas de 2005), etc. Poco a poco, lo que surge en estas luchas es el cuestionamiento, a través de la lucha, del papel que el capital nos asigna. Los parados de determinada agrupación, los trabajadores de cierta fábrica, los habitantes de un distrito, pueden organizarse como parados, trabajadores o habitantes, pero esa identidad tiene que ser superada muy rápidamente para que la lucha pueda continuar. Lo que hay en común, lo que puede describirse como una unidad, hunde sus raíces en la propia lucha, no en nuestra identidad dentro del capitalismo. En Argentina, en Grecia, en las Islas Guadalupe, en todas partes, la defensa de una condición particular fue percibida como totalmente insuficiente, porque ninguna condición particular puede identificarse ya con una condición general. Ni siquiera el hecho de ser «precario» puede constituir ya un elemento central de la lucha en el que todo el mundo podría reconocerse. No existe ninguna «categoría» de trabajadores precarios que tenga que ser reconocida o defendida, porque la condición de trabajador precario (ya sea de forma involuntaria, por propia elección o una combinación de ambas) no es una categoría social, sino más bien una de las realidades que contribuye a producir la identidad de clase como constreñimiento externo. Si en la actualidad es posible una revolución comunista, solo podrá nacer en este contexto particular en el que por una parte ser proletario se experimenta como algo externo a uno mismo, mientras que por otra la existencia del capitalismo exige que nos veamos forzados a vender nuestra fuerza de trabajo y por tanto, cualquiera que sea la forma que adopte esa venta, no podemos ser otra cosa que proletarios. Semejante situación desemboca fácilmente en la falsa idea de que es en alguna otra parte, en una forma de vida más o menos alternativa, donde podemos crear el comunismo. No es casualidad que una minoría, que en los países occidentales empieza a ser significativa, caiga con ilusión en esa trampa e imagine poder oponerse al capitalismo y luchar contra el mediante este método. Sin embargo, la relación social capitalista es la dinámica totalizadora de nuestro mundo, y no hay nada que pueda escapar a ella tan fácilmente como imaginan. La superación de todas las condiciones existentes solo puede producirse a partir de una fase de lucha intensa e insurreccional en la que formas de lucha y formas de la vida futura se encarnen en un único y mismo proceso, en el que las segundas sean indisociables de las primeras. Esta fase y su actividad específica es lo que nosotros proponemos denominar comunización. La comunización todavía no existe, pero toda la fase actual de luchas que antes mencionamos nos permite hablar de la comunización en presente. En Argentina, durante la lucha que siguió a los disturbios de 2001, los factores determinantes del proletariado como clase de esta sociedad se tambalearon: la propiedad, el intercambio, la división del trabajo, la relación entre hombres y mujeres… En aquella ocasión la crisis se limitó a ese país, de modo que la lucha nunca atravesó sus fronteras. Ahora bien, la comunización solo puede existir en el transcurso de un proceso de extensión incesante. Si se detiene se desvanecerá, al menos de forma momentánea. Sin embargo, las perspectivas del capitalismo desde la crisis financiera del 2008 (perspectivas muy lúgubres para el capital a escala global) permiten pensar que la próxima vez el colapso del dinero no se limitará a Argentina. No se trata de decir que el punto de partida tenga que ser necesariamente una crisis del dinero, sino más bien tener presente que en la situación actual son posibles diversos puntos de partida y que uno de ellos sin duda puede ser una crisis monetaria grave e inminente. En nuestra opinión, la comunización será el momento en que la lucha haga posible, como medio de continuarla, la producción inmediata del comunismo. Por comunismo entendemos una organización colectiva que se haya deshecho de todas las mediaciones que en la actualidad sirven a la sociedad vinculando entre sí a los individuos: el dinero, el Estado, el valor, las clases, etc. La única función de estas mediaciones es hacer posible la explotación, y aunque se imponen a todo el mundo, solo benefician a unos pocos. El comunismo, por tanto, será el momento en el que los individuos establezcan vínculos directos entre sí, sin que sus relaciones interindividuales estén superpuestas por categorías a las que todo el mundo debe obediencia. Ni que decir tiene que este individuo no será el que conocemos ahora, el de la sociedad del capital, sino un individuo diferente producido por una vida que adoptará formas diferentes. Para ser claros, deberíamos recordar que el ser humano individual no es una realidad intangible que se deriva de la «naturaleza humana», sino un producto social, y que cada época histórica ha producido su propio tipo de individuo. El individuo del capital está determinado por la porción de riqueza social que recibe. Esta determinación está sometida a la relación entre las dos grandes clases del modo de producción capitalista: el proletariado y la clase capitalista. Frente a la creencia, muy extendida, de que las clases son agrupaciones de individuos, es la relación entre estas dos clases la que genera al individuo. La abolición de las clases será por tanto la abolición de las determinaciones que convierten al individuo del capital en lo que es, es decir, alguien que goza de modo individual y egoísta de una porción de la riqueza social producida colectivamente. Por supuesto, esa no es la única diferencia entre capitalismo y comunismo: la riqueza creada bajo el comunismo será cualitativamente distinta de todo lo que es capaz de producir el capitalismo. El comunismo no es un modo de producción, en el sentido de que en él las relaciones sociales no vienen determinadas por la forma del proceso de producción de las necesidades de la existencia, sino que más bien son las relaciones sociales comunistas las que determinan la forma de producir estas necesidades. No sabemos ni podemos saber, y por tanto no tratamos de describir concretamente, cómo será el comunismo. Solo sabemos cómo será en negativo, mediante la abolición de las formas sociales capitalistas. El comunismo es un mundo sin dinero, sin valor, sin Estado, sin clases sociales, sin dominación y sin jerarquía, lo que exige la superación de las viejas formas de dominación integradas en el mismo funcionamiento del capitalismo, como el patriarcado, así como la superación conjunta tanto de la condición masculina como de la femenina. También es obvio que cualquier forma de división comunitaria, étnica, racial u otra es igualmente imposible en el comunismo, que es global desde el mismo comienzo. Si no somos capaces de prever ni de decidir cómo serán las formas concretas del comunismo, es porque las relaciones sociales no surgen plenamente desarrolladas a partir de un único cerebro, por brillante que sea, y porque solo pueden ser el resultado de una práctica social masiva y generalizada. Es esta práctica la que denominamos comunización. La comunización no es una meta ni un proyecto. No es otra cosa que un camino. Pero en la comunización la meta es el camino y el medio es el fin. La revolución es precisamente el momento en que uno sale de las categorías del modo de producción capitalista. Esta salida ya está prefigurada por las luchas actuales, pero no existe realmente dentro de ellas, pues solo una salida masiva que lo destruya todo a su paso constituye una salida. Podemos tener la certeza de que la comunización será caótica. La sociedad de clases no morirá sin defenderse de múltiples maneras. La historia ha demostrado que el salvajismo de un Estado que intenta defender su poder es ilimitado; desde los albores de la humanidad, los actos más atroces e inhumanos han sido cometidos por Estados. Solo en esta lucha a muerte y sus imperativos hallará la inventiva ilimitada desencadenada por la participación de todos en el proceso de su liberación los recursos para luchar contra el capitalismo y crear el comunismo en un mismo movimiento. Las prácticas revolucionarias de abolición del valor, del dinero, del intercambio y de todas las relaciones mercantiles en el transcurso de la guerra contra el capital son armas decisivas para la integración (mediante medidas de comunización) de la mayor parte de los excluidos, las clases medias y las masas campesinas, en resumen, para crear en el seno de la lucha esa unidad que ya no existe en el proletariado. También es evidente que el impulso hacia delante que representará la creación del comunismo se esfumará si se interrumpe. Cualquier forma de capitalización de las «conquistas de la revolución», cualquier forma de socialismo, cualquier forma de «transición» considerada como una fase intermedia anterior al comunismo, como una «pausa», será una contrarrevolución producida no por los enemigos de la revolución sino por la propia revolución. El capitalismo agonizante intentará apoyarse en esta contrarrevolución. En cuanto a la superación del patriarcado, supondrá un gran trastorno que dividirá al propio bando de los revolucionarios, porque el objetivo perseguido no será desde luego la «igualdad» entre hombres y mujeres, sino la abolición radical de las distinciones sociales basadas en el sexo. Por todos estos motivos, la comunización se presentará como una «revolución dentro de la revolución». La forma adecuada de organización de esta revolución solo la proporcionará la multiplicidad de las medidas comunizadoras adoptadas en cualquier parte por cualquier clase de personas que, si constituyen una respuesta apropiada a una situación determinada, se generalizarán por sí solas, sin que nadie sepa quién las concibió o quién las transmitió. La comunización no será democrática, porque la democracia, incluida la democracia «directa», es una forma que corresponde a un solo tipo de relación entre lo individual y lo colectivo: precisamente el tipo de relación que el capital lleva a su extremo y que el comunismo rechaza. Las medidas comunizadoras no serán adoptadas por ningún órgano, ninguna forma de representación de nadie ni ninguna estructura mediadora. Serán adoptadas por todos aquellos que, en un momento preciso, tomen la iniciativa de buscar una solución, adecuada a su parecer, a un problema de la lucha. Y los problemas de la lucha son también los problemas de la vida: cómo comer, dónde quedarse, cómo compartir con todos los demás, cómo luchar contra el capital, etc. Los debates existen, las divergencias existen y las disensiones internas existen: la comunización también es revolución dentro de la revolución. No existirá ningún órgano que decida sobre las cuestiones controvertidas. Será la situación la que decida, y es la historia la que sabrá, post festum, quién tenía razón. Puede que esta conclusión parezca muy abrupta, pero no hay otra forma de crear un mundo.