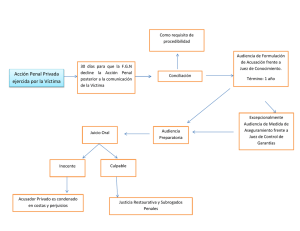

APUNTES SOBRE JUSTICIA RESTAURATIVA Sobre esto punto pienso que hay que ser a la vez modesto y racional, racionalmente modesto, y recordar aquello que decía Nietzsche hace ya más de un siglo, a saber, que en nuestras sociedades contemporáneas ya no se sabe con exactitud qué es lo que se hace cuando se castiga, ni tampoco qué puede en el fondo justificar la punición: todo ocurre como si practicásemos un tipo de castigo en el que se entrecruzan ideas heterogéneas, sedimentadas unas sobre otras, que provienen de historias diferentes, de momentos distintos, de racionalidades divergentes (Foucault, 1989: 222). Julio González Z Introducción La justicia restaurativa es una de las formas de “nuevas” justicias, que han venido ganando espacio en la discusión académica y en las prácticas judiciales, en las últimas dos o tres décadas. Esta forma para la justicia penal, ha sido recibida por algunos sectores con un entusiasmo exagerado y por algunos pocos con mucho recelo. En este escrito se pretende hacer una aproximación conceptual a la justicia a la justicia restaurativa, se hablara de su origen, algunas de las formas que puede tener y se harán algunas consideraciones sobre el contexto, en materia penal, en el cual se está retomando esta forma de resolver conflictos. Una aproximación conceptual La justicia restaurativa es uno de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, utilizable, también, en el campo penal en donde se postula como una alternativa a la justicia penal tradicional, cuya denominación se simplifica como justicia retributiva. Sus principales novedades son dos. En primer lugar, considera que el conflicto manifestado en el delito no puede ser resuelto sólo entre el estado y el victimario, sino que debe involucrar a la víctima y a la sociedad. Y en segundo lugar, considera que las soluciones del sistema penal (básicamente la prisión y la multa) son altamente insatisfactorias; más que sancionar al delincuente, es necesario buscar su reintegración a la sociedad y reestablecer las condiciones que existían previamente a la comisión del delito. En palabras sencillas, a diferencia de la justicia retributiva que mira hacia el pasado (el delito que se cometió) la Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. justicia restaurativa mira hacia el futuro (cómo restablecer los vínculos sociales rotos por el delito). Orígenes. Como se había dicho la práctica de la justicia restaurativa tiene sus orígenes en formas de justicia practicadas por comunidades aborígenes en América, Australia y Nueva Zelandia. En la cultura jurídica oficial de occidente, se habla de esta forma de justicia solo hace veinte o treinta años. Que se quieran rescatar estas formas de justicia tradicional no es gratuito. Señalaré dos factores importantes que contribuyeron a este re-descubrimiento: por un lado, las críticas radicales que se le hicieron al sistema penal de parte de la criminología crítica y del abolicionismo y el triunfo del neoliberalismo. Veamos en qué consistían esas críticas y qué efectos tuvo el modelo neoliberal en la concepción sobre la justicia. Se dice que el concepto de justicia restaurativa tiene apenas veinte años de aparición, pero es fácil demostrar que la idea es muy antigua y que su práctica no es tan reciente. De hecho que esta forma de resolver los conflictos ha sido ancestralmente practicada en algunas comunidades indígenas del lejano Pacífico (Australia y Nueva Zelandia) y en América, tanto en el norte como en el sur entre algunas comunidades indígenas. Nuestros “palabreros” guajiros son una muestra de ello. Formas mediante las cuales se puede realizar la justicia restaurativa Entre las diversas formas para aplicar la justicia restaurativa, se pueden mencionar como principales, las siguientes: • Mediación entre la víctima y el infractor. Esta forma de justicia restaurativa se desarrolla mediante un esquema triangular. El acercamiento de la víctima y del victimario se produce con la intervención de un intermediario o mediador; la víctima expone su vivencia y habla de los perjuicios y daños 2 sufridos y el victimario explica lo sucedido, responde las preguntas y cuestionamientos de la víctima y finalmente el mediador les ayuda a buscar una solución a su conflicto1. • Conferencias comunitarias. Las conferencias surgieron en Nueva Zelanda como una alternativa a los tribunales juveniles. Se tomaron en préstamo los procesos tradicionales del pueblo maorí, la población aborigen de Nueva Zelanda, y posteriormente se han adoptado y utilizado en todo el mundo. Las conferencias se diferencian de la mediación en que se implican a más participantes. No sólo están presentes la víctima y el infractor sino también las víctimas secundarias (como los familiares y amistades de la víctima), así como los allegados del infractor (como sus familiares y amistades). También pueden participar los representantes del sistema de justicia penal. La conferencia se asemeja a la mediación entre la víctima y el infractor por su estructura y por el hecho de que interviene un facilitador. Pero la mayor diferencia consiste en que es el grupo en su totalidad el que decide lo que debe hacer el infractor para reparar el daño, y qué ayuda necesitará el infractor para poderlo hacer. El acuerdo se pone por escrito, se firma y se envía a los correspondientes funcionarios de la justicia penal. Por lo general, esta técnica se utiliza en una fase del proceso anterior a la mediación entre la víctima y el infractor (Van Hess & Heetderks Strong, 1997, pág. 111). • Círculos de paz. Los círculos se parecen al método de las conferencias en que también aquí se amplia la participación para incluir a los familiares y amistades de las víctima y del infractor, así como a los funcionarios de la justicia penal. Pero también puede participar cualquier miembro de la comunidad que se interese en el caso. La definición más sencilla de los círculos es la que de “partes interesadas en el delito cometido”. Los círculos son una adaptación de las tradiciones de los pueblos aborígenes de Canadá, y mantienen en parte su tónica original. Todos los participantes se sientan en un círculo. Por lo general, el infractor inicia el diálogo con una explicación de lo ocurrido y a continuación se permite hablar a todas las personas sentadas en el círculo. El uso de la palabra pasa de persona a persona alrededor del círculo, y todo el mundo dice lo que le parezca. La 1 Esta forma está expresamente regulada en el Código de Procedimiento Penal Colombiano, en el artículo 518 y s.s. 3 conversación continúa hasta que se haya dicho todo lo que deba decirse, y en ese momento se llega a una conclusión. Momentos La justicia restaurativa, entre nosotros y cuando se aplica al campo penal, puede actuar antes de la iniciación de un proceso penal, en el o con posterioridad a su terminación. Obviamente, sus alcances son completamente diferentes según el momento en el que ocurre. En el primer caso, el proceso no se inicia; en el segundo, si la mediación es satisfactoria, el proceso se termina y en el tercer caso se pueden modificar las condiciones para el cumplimiento de la pena. Pero obviamente cuando se asume integralmente una fórmula restaurativa, ella misma agota su propósito, y por lo tanto no habría actividades posteriores, distintas al cumplimiento de los acuerdos convenidos. Fines La justicia restaurativa es un modo de pensar diferente sobre el delito y la respuesta a sus consecuencias y se espera que por lo menos consiga estos propósitos: • Restitución y servicio comunitario. La restitución consiste en que el infractor le reintegre a la víctima lo que ésta haya perdido, ya sea mediante pagos en efectivo, la devolución o sustitución de los bienes, o la prestación de servicios directos a la víctima. La restitución puede acordarse por las partes, solas o con ayuda del mediador o señalarse por la comunidad. Igualmente, puede acordarse que el victimario pida perdón o realice trabajos a favor de la víctima o de la comunidad. Por lo tanto, para que la restitución tenga un máximo efecto restaurativo, debe surgir de un proceso restaurativo. El servicio comunitario puede dictarse por el tribunal y en muchos países es habitual que el servicio exigido tenga una relación mínima con el delito o el daño infligido. Cuando se utiliza de esta forma, equivale prácticamente a una sanción retributiva cuyos efectos 4 restaurativos son mínimos o inexistentes. No obstante, también el servicio comunitario dictaminado de esta forma pudiera tener un efecto restaurativo, siempre y cuando el servicio se programe de tal forma que el trabajo en cuestión se relacione con el perjuicio causado y represente algún beneficio para la víctima. Pero se consideran fines esenciales de esta forma de justicia la reintegración de la víctima y del ofensor a la comunidad, reducir la posibilidad de reincidencia y en algunos casos, bajo una fuerte influencia religiosa o espiritual, se procura la “sanación” tanto de la víctima como del victimario. Campos de aplicación Se ha considerado que la justicia restaurativa se aplica para la delincuencia menor o mediana (delincuencia juvenil), delitos relacionados con el alcohol y sólo algunos delitos violentos. Se piensa que la justicia restaurativa puede operar como un mecanismo alternativo a las penas de prisión o de multa2. Pero esto ya es una restricción importante para la justicia restaurativa en materia penal, pues se hace depender sus efectos, de la gravedad del delito. Si realmente se pensara como una alternativa a la justicia tradicional, esta limitación no debería existir y cualquier delito podría intentar resolverse bajo esta fórmula. Es posible que en la práctica no pueda hacerse con todos los delitos, pero no parece lógico que de antemano se descarten lo más graves. Aún frente al homicidio podría intentarse fórmulas restaurativas. Si la justicia restaurativa se ha propuesto como una alternativa a la justicia retributiva, es importante mirar las críticas que se le han formulado a ésta última y desde ahí, mirar el importante campo civilizatorio que tendría la justicia restaurativa, frente a la justicia retributiva. El neoliberalismo en los asuntos penales 2 Ver: (Larrauri, Tendencias actuales de la justicia restauradora, 2004). 5 En los años setenta surgió en Inglaterra y EEUU y luego se extiende por toda Europa e inclusive, logra llegar hasta a América Latina, la corriente conocida como criminología crítica3, la cual hace un vigorosa crítica al sistema penal, mostrando, entre otras cosas que cualquier sistema penal es estructuralmente discriminatorio, desigual y selectivo. Rompiendo con los esquemas explicativos de la criminología positivista sostuvo que el delincuente es un producto de los procesos de criminalización y por lo tanto, ni el delito ni el delincuente son categorías ontológicas y que en fin, el derecho penal se ha construido sobre seis pilares, que a lo sumo se pueden considerar mitos: el bien y el mal, culpabilidad, legitimación, igualdad, fin o de la prevención, interés social y del delito natural4. Pero la crítica más demoledora al sistema penal lo haría el abolicionismo y básicamente señalaría: El sistema penal es inútil, transforma las relaciones sociales en problemas individuales, tiene una concepción falsa de la sociedad, reprime las necesidades humanas, concibe al hombre como un enemigo de guerra, defiende y crea valores negativas para las relaciones sociales, la pena impuesta por el sistema es ilegítima, la prisión no es solo privación de la libertad, el sistema penal estigmatiza, sigue siendo una máquina para producir dolor inútilmente, al sistema no le interesa la víctima (Martínez Sánchez, 1995, págs. 53-62).[..] Las tres razones principales que hacen al sistema de justicia penal problemático como sistema de control social son: causa un sufrimiento innecesario que, además, esta desigualmente repartido; ´roba´ el conflicto, como dice Christie, ya que apenas influye en aquellos que se ven directamente involucrados y parece difícil de controlar (De Folter, 1989, pág. 61). Como puede verse muchas de esas críticas estuvieron dirigidas a resaltar el ocultamiento y el desconocimiento de la víctima por parte de la administración de justicia, a la cual la justicia tradicional la consideró un personaje secundario; en cambio, la justicia restaurativa la considera un personaje protagónico. 3 4 Ver: (Taylor, Walton, & Young, 1981) y (Larrauri, 1991). Este punto se puede ampliar en Alessandro Baratta: (Baratta, 2002, págs. 36-37) 6 Críticas a la cárcel Pero probablemente las críticas más puntuales y demoledoras se le hicieron a la cárcel: La prisión, sanción principal del sistema penal, no se reduce a privar al condenado de su libertad de movilización como los códigos lo predican; ella representa también un cambio radical en su vida; se le priva del hogar, del trabajo, de vivir con la familia, de sus amigos, de su identidad, de las relaciones sexuales, de la autonomía, de la seguridad, del aire, del sol, etc. La pena de prisión se diferencia de las penas corporales antiguas, solo en que el sufrimiento irrogado no se concentra en el tiempo sino que es dilatada en un espacio extenso” (Martínez Sánchez, 1995) Como se ha dicho la cárcel no resocializa, no rehabilita, no reeduca y produce reincidencia. O en palabras de Foucault la cárcel recibe un infractor de la ley y le devuelve a la sociedad un delincuente. Estas críticas al sistema penal y a la cárcel, por paradójico que parezca, irían a ser bien recibidas en la otra orilla ideológica, es decir, el pensamiento más conservador y autoritario porque verían en esas críticas la oportunidad para deshacerse de la pesada carga de costosos e inútiles tratamientos penitenciarios y empieza a abandonarse cualquier idea rehabilitadora del delincuente, pero no renuncia a la idea de cárcel. Y como se sigue considerando la cárcel como un pilar fundamental del orden establecido (para garantizar la seguridad o simplemente para combatir la delincuencia) se ha hecho esa recepción tan fragmentada y parcial de la justicia restaurativa. Reaparición de la víctima Muy importante en el surgimiento de la justicia restaurativa, ha sido el gran protagonismo e interés que despertó la víctima después de la segunda guerra mundial. Empezó a hablarse de una nueva ciencia: la victimología. Se discute todavía si es una ciencia independiente o una rama de la criminología, pero lo cierto es que ha suscitado un interés por la víctima que David Garland lo considera exagerado y peligroso. Sí las víctimas fueron alguna vez el resultado olvidado y ocultado del delito, ahora han vuelto para vengarse, exhibidas públicamente por políticos y operadores de los medios de comunicación que explotan permanentemente la experiencia de las víctimas en función de sus propios intereses”. (Garland, 2005, pág. 241) 7 Esta instrumentalización de la víctima coincide con un movimiento ampliamente desconocedor de los derechos del delincuente: Esta santificación de las víctimas también tiende a invalidar la preocupación por los delincuentes. El juego de suma cero que existe entre unas y otros asegura que cualquier demostración hacia el delincuente, cualquier mención de sus derechos, cualquier esfuerzo por humanizar su castigo puede ser fácilmente considerado un insulto a las víctimas y a sus familias. (Garland, 2005, pág. 241) Y esta es probablemente otra de las razones por las cuales se hace recepción parcial. Ahora se supone que el castigo es un derecho de la víctima. La búsqueda de un nuevo criterio para relegitimar el derecho penal. El derecho penal liberal se legitimó en el contrato social por oposición al derecho penal del antiguo régimen, erigido sobre la idea de que el delito ofendía la autoridad divina o civil (delitos de lesa majestad); en la ideología penal del estado social democrático, la legitimación se hizo a partir de la protección de bienes jurídicos. Todas las dificultades para legitimar el derecho (incluido el aparecimiento de bienes jurídicos difusos como el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, la protección frente a nuevos riesgos como el Sida, los avances de biotecnología y el terrorismo) llevaron al derecho penal a un callejón sin salida, en el que la víctima le ha extendido una mano salvadora. El estado se ve relevado de buscar su difícil y problemática legitimidad, porque se acude a un criterio universalizante y atemporal: la humanidad. El estado queda exonerado de la necesidad de justificar el ejercicio del poder punitivo porque ya no es un asunto que toque con su supervivencia, sino que es una obligación moral ineludible con todos los individuos y todos los estados. La punibilidad se va convirtiendo en un asunto que se le escapa de sus manos. Los estados nacionales no tienen que legitimar el ejercicio punitivo, sino que este se asume como una obligación que tiene con la comunidad internacional. Otra motivo sobre este renovado interés por la víctima proviene del pensamiento autoritario, que en esta ocasión reclamaba por el exceso de garantías que el proceso penal le 8 otorgaba al sindicado y pretendía que estas se rebajaran en favor de la víctima. De acuerdo con esta versión, el derecho penal había dotado de excesivas garantías al victimario y era hora, decían, que cuando menos, se equilibraran con las de la víctima, ignotas hasta ese momento. Adicionalmente, como motivo para la reaparición de este interés por la víctima, hay que tener en cuenta el proceso de adelgazamiento del Estado. Para el Estado resulta más barato derivar ciertos conflictos hacia formas alternativas como la conciliación, la mediación y la reparación, que asumir directamente los costos de un proceso penal. Estos mecanismos pueden ser instrumentalizados por fuera del derecho penal y por lo tanto el estado se ahorra algunos recursos y la comunidad asume la responsabilidad. En el desarrollo ulterior de este fenómeno es donde vamos a ver aparecer las “nuevas justicias”: justicia comunitaria, justicia transicional y justicia restaurativa5 Ventajas Es indudable que la justicia restaurativa tiene ventajas sobre la justicia tradicional. Probablemente la víctima se siente mucho mejor cuando los daños y perjuicios que ha sufrido le sean reparados. Inclusive, que sin obtener compensación económica reciba las excusas sinceras del victimario y la promesa de que los hechos no se van a repetir. Es probable también, que una solución restaurativa, evite que el infractor no se pierda definitivamente en el archipiélago carcelario y que pueda reaccionar oportunamente ante su error. Y que finalmente, se camine en la aspiración de Gustav Radbruch de encontrar algo mejor que el derecho penal. Sin duda, sólo quien crea en la venganza o considere que el castigo es un valor en sí mismo, podría encontrar que la prisión no es una solución irracional, costosa, denigrante, incivilizada y delirante. Ver: Elena Larrauri, “Tendencias actuales de la justicia restauradora”. En Estudios de Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia, año LXIV, número 138, junio de 2004, págs. 57-85. 5 9 Y es indudable que la justicia restaurativa promueve unas relaciones sociales mucho más horizontales que la justicia penal tradicional, que se basa en una idea completamente vertical de la sociedad. Pero eso no nos autoriza a dejar de lado ciertas preocupaciones por la derivación de los problemas penales del Estado hacia las víctimas o a la comunidad porque esto se produce en medio de una reorganización del estado que se conoce como neoliberalismo, que ha traído unos problemas muy serios y se produce en un contexto cultural y político recargado de amenazas para la libertad individual y las garantías ciudadanas. Desventajas Algunas ideas sobre la situación actual de la cuestión penal Las políticas del neoliberalismo que se empezaron a implantar después de la crisis petrolera de 1973, tuvieron su influencia en las políticas criminales. La idea de un Estado mínimo, que se retira del campo social y económico para dejarle el espacio libre al mercado, generó unas grandes paradojas porque ese retiro no se produjo en el campo penal: “…se pasó a enfatizar el control en cada aspecto de la vida social, con excepción del ámbito económico que asistió a su desregulación, de forma que más y más controles fueron impuestos al pobre mientras menos y menos controles afectaron a las libertades de mercado” (Tedesco, 2004, pág. 246). Y por otro, se pretende extender el derecho penal, controlar la vida social íntegramente con él, mientras que está profundamente cuestionado el mito moderno de la soberanía estatal y de su capacidad para generar “ley y orden”. En la actualidad, el dilema para las autoridades gubernamentales radica en que se dan cuenta de la necesidad de abandonar su pretensión de ser los proveedores fundamentales y efectivos de la seguridad y el control del delito, pero también son conscientes, de forma igualmente clara, que los costos políticos de semejante abandono son desastrosos (Garland, 2005, pág. 189). 10 Esa pretensión de conservar el derecho penal como la única función básica del Estado, pero ahora compartiendo la responsabilidad de sus excesos y fracasos con la comunidad, se traduce en la introducción cada vez más avasallante del discurso penal en los escenarios electorales políticos: Hoy en día, con un Estado debidamente debilitado, para la mayoría de los políticos es casi un sueño verse involucrados con la ley, particularmente con el derecho penal. La explicación probablemente resulte obvia en este punto: quedan muy pocos campos para el lucimiento a nivel nacional, para los políticos como figura política, y para la política de partido. Con la economía fuera de la política, sin el dinero de los impuestos para una reforma social, en una sociedad en la que el monolito está sólidamente establecido…en dicho sistema el delito se convierte en el principal escenario para lo que queda de la política (Christie, 1998, págs. 51-52). El protagonismo que de esta manera adquieren el derecho penal y la política criminal en las campañas electorales y en el ejercicio cotidiano de la política, trajo, entre otras consecuencias, que las barreras existentes entre los partidos políticos y entre la izquierda y la derecha, en gran parte se desvanecieron: A medida que el delito y el castigo se transformaron en cuestiones electorales muy importantes, los partidos políticos del gobierno y de la oposición comenzaron a competir para ser reconocidos como “duros” con el delito, preocupados por la seguridad pública y capaces de reestablecer la moralidad, el orden y la disciplina frente a los corrosivos cambios de la modernidad tardía (Garland, 2005, pág. 222). Pero este protagonismo del delito en la política, no quiere decir que el “tsunami” privatizador no haya llegado también al sistema penal. Cárceles privadas, modelos de seguridad privadas (como vecindarios vigilantes, policías comunitarias), y obviamente, gran parte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, se extendieron por todo el mundo: “La nueva estrategia del Estado no consiste en ordenar y controlar sino, más bien, en persuadir y alinear, organizar y asegurar que otros actores cumplan su función” (Garland, 2005, pág. 214). La convocatoria de esos otros actores ha generado, entre otras cosas, lo que Nils Christie ha llamado La industria del control del delito la cual goza de una excelente salud: 11 ..., en comparación con la mayoría de las industrias, la industria del control del delito se encuentra en una situación más que privilegiada. No hay escasez de materia prima: la oferta de delito parece infinita. También son infinitas la demanda de servicio y la voluntad de pagar por lo que se considera seguridad […] Se estima que esta industria cumple con tareas de limpieza, al extraer del sistema social elementos no deseados (Christie, 1998, págs. 5152). Y es una tarea en la cual el estado ya no está solo Una segunda desventaja de la justicia restaurativa podríamos considerarla, más bien, como una gran incoherencia. Si la justicia restaurativa nace como una reacción a lo que se asume como críticas válidas a la pena de prisión, ¿por qué su aplicación se reduce sólo aquellos delitos menos graves? ¿o es que la pena de prisión es irracional hasta cierto tope de años y deja de serlo de ahí en adelante?. Decir que la pena de prisión es irracional hasta los cinco años (como ocurre en Colombia para poder aplicar los mecanismo de justicia restaurativa) y por lo tanto hay que buscarle alternativas deja en el aire la amarga pregunta de después de cinco años, hasta sesenta por ejemplo, como, otra vez, en Colombia, ya deja de ser irracional. Para concluir, digamos que la justicia restaurativa tiene ventajas indudables sobre la justicia tradicional, pero el contexto en que surge y el momento actual de la cuestión penal, en la cual se vuelve a pensar en el derecho penal como la primera razón de los estados, en medio de un populismo punitivo, es una “solución” que en lugar de contraer el aparato de justicia penal, puede extender sus redes y por lo tanto, es indispensable que asumamos con seriedad este mecanismo civilizatorio de resolver conflictos y no lo reduzcamos simplemente a un instrumento para descongestionar el aparato judicial de aquellos casos “menores” y en consecuencia se reserve una justicia retributiva pura y dura para la delincuencia considerada más grave, ensanchando y endureciendo el sistema penal, cuyo disminución y hasta su supresión estuvo siempre en el horizonte cuando se buscaron respuestas restaurativas. REFERENCIAS 12 Baratta, A. (2002). Criminología crítica y crítica al derecho penal: introducción a la sociología jurídico-penal (1a reimpresión ed.). (Á. Búnster, Trad.) Buenos Aires: Editorial Siglo XXI. Christie, N. (1998). El derecho penal y la sociedad civil: peligros de sobrecriminalización. "Memorias XX jornadas internacionales de derecho penal, Universidad Externado de Colombia, Departamento de derecho penal , 45-66. De Folter, R. (1989). Sobre la fundamentación metodológica del enfoque abolicionista del sistema de justicia penal. Una comparación de las ideas de Hulsman, Mathiesen y Foucault. En M. Ciafardini, M. L. Bondaza, & (trad), El abolicionismo. Buenos Aires: Ediar. Foucault, M. (1989). La vida de los hombres infames: ensayos sobre desviación y dominación. (J. V. Uría, Trad.) Madrid: La piqueta. Garland, D. (2005). La cultura del control. (M. Sozzo, Trad.) Barcelona: Gedisa S.A. Larrauri, E. (1991). La herencia de la criminología crïtica. Madrid: Siglo XXI editores. Larrauri, E. (2004). Tendencias actuales de la justicia restauradora. Estudios de Derecho , 55-85. Martínez Sánchez, M. (1995). La abolición del sistema penal. Bogotá: Temis. Taylor, I., Walton, P., & Young, J. (1981). Criminología crítica (2a ed.). (N. Grab, Trad.) México: Siglo XXI. Tedesco, I. F. (2004). El castigo como una compleja institución social: el pensamiento de David Garland. En I. R. Beiras, Mitologías y discursos sobre el castigo. Barcelona: Antrhopos. Van Hess, D., & Heetderks Strong, K. (1997). Justicia Restaurativa. Cincinnati: Editorial Anderson. 13