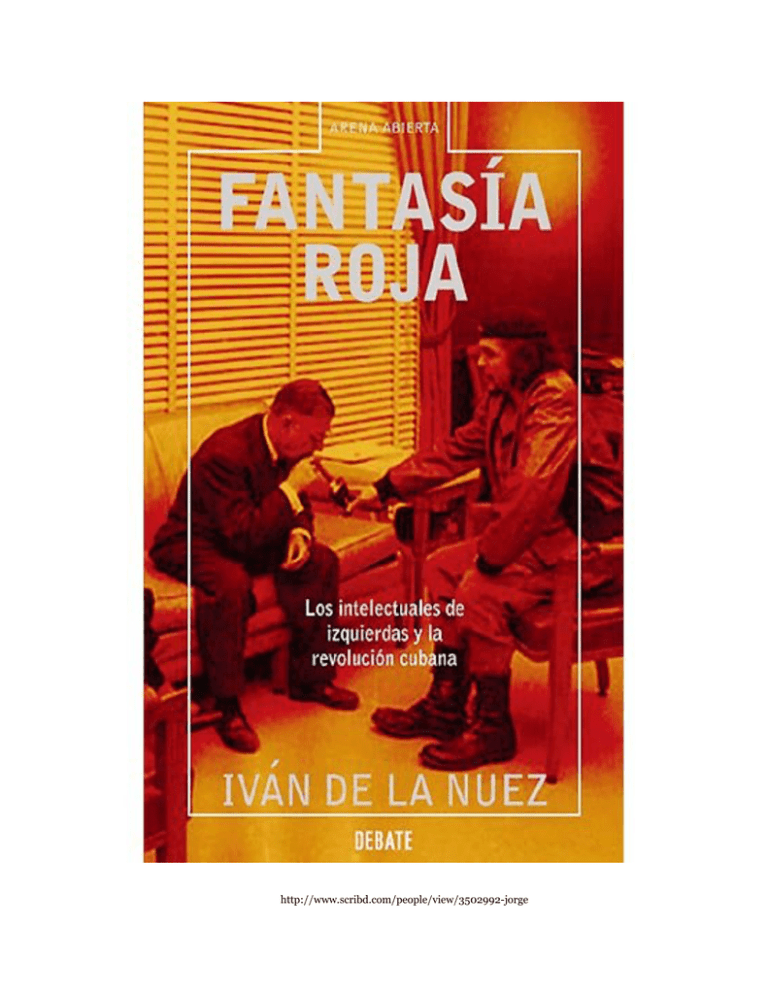

Fantasía Roja, los intelectuales de izquierda

Anuncio