Igualdad y equidad en las politicas sociales y educativas

Anuncio

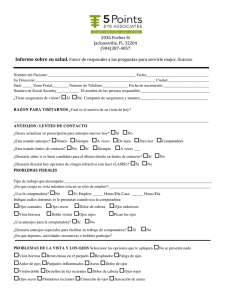

Igualdad y equidad en las políticas sociales y educativas1 Alejandro Cerletti Voy a advertiros de una cosa: cuando las asistentas sociales os ofrecen graciosamente una bazofia como para ni mirarla, lo cual en ellas constituye una obsesión, es inútil mostrarse recalcitrante. Os perseguirán hasta los confines de la tierra blandiendo su vomitivo. Las del Ejército de Salvación no están mucho mejor. No, realmente no conozco defensa alguna contra el gesto caritativo. Hay que inclinar la cabeza, tendiendo las manos confusas y temblorosas, y decir gracias, señora; gracias, buena señora. El que no tiene nada no tiene derecho a despreciar la mierda. (Samuel Beckett, Molloy) Me interesa caracterizar –de una manera muy sucinta y esquemática– algunos aspectos referentes a las políticas educativas y sociales en nuestro contexto actual, con el objeto de revisar algunos términos de uso habitual. La idea es, más bien, plantear una suerte de panorama de cuestiones que me parecen importantes para interpelar la educación y la gestión social, desde una perspectiva política. En una primera aproximación a este contexto, nos encontramos con una serie de conceptos que podríamos llamar “circulantes”: es decir, que se desplazan entre la teoría política o la teoría educativa, y las políticas sociales o las políticas educativas “efectivas”, y en ese movimiento se van cargando de diversos sentidos, algunas veces complementarios pero otras también divergentes. Entre algunos de esos conceptos, que tienen un especial uso en la actualidad, se pueden mencionar los de ciudadanía, equidad, igualdad de oportunidades, inclusión, educación para todos, etc. Por cierto, no vamos a tener tiempo de revisarlos puntualmente, aunque cada uno de ellos merecerían una cuidadosa genealogía filosóficopolítica. Podríamos decir que, en la mayoría de los casos, lo que se observa es una especie de actualización o reutilización de una serie de términos que fueron medulares en las teorías del Banco Mundial, en los años noventa. Más allá de la discusión política que podría plantearse sobre el sorprendente interés de los organismos de crédito internacionales por invertir en educación en algunos países –digamos, del “tercer mundo”–, con el supuesto fin mitigar problemas que, por otra pare, ellos mismos en gran medida han generado, como consecuencia de la aplicación de sus políticas de ajuste en la región, querría examinar algunas relaciones entre estos conceptos circulantes. De manera muy simplificada, podríamos decir que la idea dominante sobre el sentido de las políticas educativo-sociales consiste en promover la inclusión en el “sistema” de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. De modo que su impronta de origen no les impida estar, para la “carrera” de la vida, en el mismo punto de partida que los “favorecidos”. Alrededor de este lugar común de las políticas educativas y sociales, me gustaría hacer algunos comentarios. El hilo conductor que va a sostener estas breves reflexiones es, como señalé, poner de manifiesto algunos desplazamientos de sentidos en torno de estos conceptos que llamé circulantes, propios del movimiento que se da entre el ámbito de la producción teórica y su uso efectivo en la práctica. Para comenzar con una terminología omnipresente en los discursos políticos y educativos actuales, podríamos hacer notar que el concepto de equidad ha desplazado, como posibilidad de acción justa, al de igualdad, al que se suele criticar como homogeneizador o 1 Exposición realizada en la mesa “Educación, reproducción y fractura”, en el marco del Foro “Educación y acción política”, organizado por: MTR-La Dignidad, Simulacro Colectivo, CORREPI, Revista (Ni-Q). Buenos Aires, 14 de noviembre 2009, I.S.P. “Joaquín V. González”. totalitario, ya que sería visto como la imposición de una particularidad a todos; algo así como una especie de universalismo a la fuerza. Pero en el mismo movimiento, la idea de equidad ha ido indirectamente horadando también, en el caso de la educación, a la de gratuidad, a la que se sindica como injusta: se argumenta, por qué el estado debería invertir dinero en algo que algunos particulares pueden hacer por sí mismos, por ejemplo, pagar por su educación. La equidad, como tópico, implicaría entonces promover cierta forma de igualdad, pero respetando –o tolerando, según los casos– algunas diferencias, y realizando acciones para favorecer a los más desfavorecidos. Como bien sabemos, esto es lo que se suele llamar, en algunos casos, acción afirmativa o discriminación positiva, y se apoya en ciertas nociones clásicas de la justicia distributiva. Diversas variantes sostenidas en estos criterios han dado lugar al enorme y complejo abanico de lo “políticamente correcto”. En aquellos casos en los que se asocia equidad con igualdad se lo hace en el sentido de “igualdad de oportunidades” (en principio, para poder estudiar y desempeñarse luego en la vida). La “igualdad de oportunidades” supondría, para el mundo laboral y social, que cada uno se va a diferenciar por lo que realmente “vale” y no por su destinación de origen. Y lo que cada uno “vale” sería resultado del mérito, el talento o el esfuerzo, pero no del destino de clase, de género, de etnia, etc. Esta diferenciación permite justificar, de manera circular, uno de los pilares del pensamiento liberal: que los que acceden a los mejores trabajos, o a las mejores posiciones en la sociedad, lo harían por sus exclusivos méritos o esfuerzos, y sería la educación quien brindaría la oportunidad de trepar individualmente en la escala social a aquellos que arrancan desde abajo. La igualdad de oportunidades pone de relieve, y a su vez, da lugar, a las desigualdades legitimadas: las del talento, la capacidad, el esfuerzo o el mérito, que pasan a ser las llaves del crecimiento, entendido éste, de manera primordial, como crecimiento individual. A partir de este estado de cosas se pueden hacer algunas observaciones. En primer lugar, la centralidad de la perspectiva de quien organiza las acciones compensatorias o equitativas para la “igualdad de oportunidades” tiene consecuencias políticas significativas. Siempre se habla y teoriza desde el centro, desde el “incluido”, del que está en condiciones de “ayudar” o realizar una práctica compensatoria. El excluido no lo es tanto por sus condiciones materiales, sociales o culturales, como por el silenciamiento implícito de su voz. La caracterización que suele hacerse de los excluidos, para promover su inclusión, casi siempre termina trasluciendo, de manera velada, rasgos negativamente discriminatorios. Esta caracterización es, en lo habitual, realizada a partir de lo que a los otros “les falta”, o de lo que tendrían que tener, o no los completa, de algunos “defectos”, etc. Es decir, se parte siempre de sus carencias, de lo que no son o no pueden, pero nunca de lo que son, de lo que tienen o pueden. La centralidad del sujeto que enuncia la distribución equitativa lo transforma en una especie de sujeto trascendental caritativo que sostendría implícitamente esta voluntad: Te voy a ayudar a que seas; a que seas… como yo. Te voy a ayudar a que puedas pensar, porque tu situación actual no te lo permite. Te voy a mostrar cómo respetamos tu diferencia ayudándote a que puedas exhibirla. Pero ojo, si esa diferencia es demasiado grande, si somos muy diferentes, entonces no. Soy yo el que va a establecer la magnitud de la diferencia admisible. O dicho de otra forma: yo respeto tu diferencia, pero en la medida en que vos respetes la diferencia como lo hago yo. Es decir, que asumas la idea de diferencia que yo tengo. Quiero que seas como sos, pero del modo en que yo considero que se debe expresar tu diferencia. Ahora bien, si esto no llegara a ser así, si la diferencia no fuera algo de detalles, o algo exótico o pintoresco, o meramente “tolerable”, sino algo realmente diferente (es decir, si no se acepta la idea de diferencia del que la propone), el sujeto trascendental caritativo rápidamente se materializa y discrimina a ese “otro” como sectario, inadaptado, delincuente, anormal y demás calificativos de acuerdo a la situación y al contexto (calificativos que pueden ir desde enfermo hasta terrorista, con todo una variedad de matices intermedios). El adentro y el afuera de la inclusión y la exclusión es una construcción que realiza el que está “adentro”. Y el que 2 establece el criterio de demarcación se sitúa siempre, él, del lado bueno o positivo de la partición y al otro, del lado negativo (al que hay que corregir o ayudar, etc.). Esta operación no sólo define posiciones respecto de la acción política y social, sino que constituye subjetivamente los lugares ocupados: quien establece aquel criterio de separación se sitúa del lado del que “puede” actuar y al otro, del lado del que no lo puede hacer por sí mismo. Se naturalizan, entonces, las posiciones de quiénes se asumen como los que están en condiciones de decidir y quienes no, que por el momento sólo deben ser ayudados, para que en el futuro tal vez estén en condiciones de decidir. La voz del excluido, desde las políticas estatales, es una construcción política del ayudador, es una construcción que, en última instancia, escucha lo que quiere escuchar. Porque es, antes que nada una voluntad política en juego. Quien establece la política compensatoria construye subjetivamente al merecedor de recibirla, pero sobre todo, en esa diferenciación entre unos y otros, se constituye subjetivamente a sí mismo, distinguiéndose del otro, porque, básicamente, no lo considera un igual. Este marca desigualitaria instalada en la médula de las relaciones entre los humanos, no hay política social ni educativa que pueda compensarla. Una compañera de un grupo de investigación, que es psicopedagoga, contó en una reunión de trabajo una situación que había vivido en su práctica profesional, en una escuela pública. Resulta que el padre de un alumno, que había estado haciendo múltiples y complicados trámites para lograr que su hijo tuviese unos anteojos que precisaba, la consultó para ver si le podía sugerir como resolver el asunto. Ella le propuso hacer una nota solicitando a una fundación la donación de los anteojos, porque había pasado ya un tiempo y su hijo seguía sin tenerlos. Se sentaron ella y la trabajadora social de la institución a redactar una nota en la que se propusieron describir las condiciones de pobreza en las que este hombre vivía. La nota era básicamente un relato de penurias y necesidades. Cuando la terminaron, consideraron que sería exitosa para lograr el objetivo de que el alumno tuviese sus anteojos. Al día siguiente vuelve el padre del chico, muy enojado, con la carta en la mano. Les explica que esa carta es una ofensa, que se sentía muy mal porque lo que dice, que es mentira, que efectivamente está sin trabajo pero que no es pobre. Que es cierto que tiene que terminar su casa, aunque cree que en poco tiempo lo va a lograr, pero que no vive en la extrema pobreza como describen en la nota. Que es muy feo lo que dicen de él y de su familia. Que está desocupado pero a sus hijos no les falta nada, y que cuando pueda va a comprar esos anteojos, pero esa carta no la piensa llevar a ningún lado. Le pidieron disculpas, le dijeron que se trataba de una estrategia para conseguir los benditos anteojos, pero no lo convencieron. La colega intentó ser reparadora diciéndole que no era lo que realmente pensaban de él, sino que era sólo una estrategia para conmover a la fundación. Peor. El hombre se fue enojado y sin los anteojos. Con la trabajadora social se quedaron conmovidas, pensando mucho en lo que había ocurrido, y, sobre todo, en la función que cumplían. Para ellas, hacer ese tipo de cartas era una tarea habitual y siempre habían obtenido buenos resultados. De lo que se trataría, más bien, sería entonces de revisar los criterios de delimitación de adentros y afueras, y encontrar instancias en que los que piensen su situación y puedan decidir algo sean los propios “desfavorecidos”, y no nosotros por ellos. Son esas voces las que, creo, debemos escuchar con gran atención. Hay, por cierto, unas cuantas cuestiones más que se desprenden de manera directa de la caracterización inicial que realicé, pero no va a haber tiempo de desarrollarlas. Lo que voy a hacer es simplemente mencionarlas, indicando las superposiciones o los desplazamientos de sentidos que a mi juicio se dan y complejizan las perspectivas de análisis. La idea de compensación se origina, en realidad, en el derecho privado o el derecho penal, que estipula una debida retribución a la víctima de cierto tipo de acciones. Esta figura del derecho privado es extendida, a través de las políticas sociales, a ciertos grupos. Se los 3 consideraría algo así como grupos sociales víctimas. Este desplazamiento tiene algunas complicaciones: se hacen categorizaciones raciales, sexuales, o sociales, y se suele pasar luego, a través de un nuevo desplazamiento, o bien a indicadores socioeconómicos o bien a delimitaciones identitarias o culturales, para poder cuantificar el tenor o el grado de discriminación producida, necesario para evaluar la magnitud de la retribución que se proponga. La cuestión es que estas estrategias o bien terminan diluyendo el origen de esas injusticias o bien hacen responsable al Estado o a la sociedad en su conjunto. Pero no se avanza nunca en modificar radicalmente las causas que las generan, porque obviamente esto llevaría al cuestionamiento de la estructura de la sociedad capitalista, y las formas de subjetivación que produce una sociedad en la que todas las relaciones son mercantilizadas. En consecuencia, la desigualdad –por ejemplo, la existencia de ricos y pobres– es vista del mismo modo que una catástrofe natural, que tiene algunos damnificados que deben ser asistidos, o algunas víctimas que deben ser auxiliadas. Pero una víctima no es un sujeto político. Cuando se analizan las condiciones de implementación práctica de todo esto, surgen nuevos interrogantes, ahora prácticos: ¿La compensación, se debe tratar individual o colectivamente? ¿El desfavorecido lo es por pertenecer a un grupo social, étnico, a un género, etc.? ¿A partir de cuándo adquiere sentido la competencia leal, no condicionada por el origen? ¿Quién decide que algunos están ya pertrechados con las mismas armas que los “incluidos” para afrontar la competencia individual? Las acciones de discriminación positiva, cuando son entendidas de modo individual, pueden entrar en conflicto con la discriminación “legítima” debido al mérito, que promueven las mismas instituciones. Por otro lado, entrar en la contabilidad del reparto equitativo de bienes supone tener que determinar con precisión la identidad del discriminado, para justificar su acceso al beneficio, lo que suele generar no pocas complicaciones, por lo general, etnocéntricas o directamente racistas. La naturalización que produce la sociedad capitalista –es decir una sociedad meritocrática, competitiva, de ganadores y perdedores, y laboralmente jerarquizada, en la que hay trabajos mejores y peores, que de todos modos alguien debe hacerlos para que esa sociedad funcione–, es que, como sostuvimos, los que acceden a los trabajos, los mejores y los peores, en el fondo, se lo merecen, porque todos tendrían iguales oportunidades (nunca es tematizada, por ejemplo, la aparentemente inexorable división social del trabajo). Se vuelca sobre la educación institucionalizada la responsabilidad de ser garante del acceso a las mismas oportunidades, dentro de una sociedad que discrimina. La escuela podría compensar, se cree, las injusticias que genera la propia sociedad de la que esa escuela forma parte. Nos podemos preguntar: ¿Le corresponde a la escuela ser equitativa e intentar paliar las injusticias de origen? ¿Le corresponde a la escuela contribuir a poner a todos en la misma línea de largada para que luego de acuerdo a la capacidad y los méritos individuales algunos aventajen a los otros? ¿Esta es su función política? ¿Ser la garantía justiciera del individualismo liberal? También podríamos analizar el desplazamiento ambiguo que hay entre la idea de la inclusión al sistema educativo y la inclusión “social”. Se da por sentado que la escuela favorece, o debe favorecer, la movilidad social. ¿Pero la movilidad social de quién? Obviamente de los que están más abajo, que deberán demostrar que si son esforzados y tienen talento, podrán subir individualmente algunos escalones de la escala social. Pero tienen que probarlo, tendrán que demostrar, al sistema educativo en primer lugar, que pueden llegar a ser empleados de un sector que no tiene que demostrarle nada a nadie, porque justamente son los “incluidos”. El desplazamiento de la responsabilidad del estado o de las empresas respecto del empleo, hacia la responsabilidad individual en la obtención de un trabajo, y a la escuela como instrumento para ese fin, parece retrotraer, por medio de un rodeo, al estado de cosas que fuera denunciado hace casi cuarenta años por las llamadas teorías de la reproducción. No se cuestiona o ni siquiera se problematiza a la propia escuela en cuanto estructura de imposición ideológica o de discriminación de cultura, de clase, etc. Parece que fuera neutral en esto. O, en 4 el mejor de los casos, si se admite que la escuela puede tener una velada función segmentadora, se la intenta paliar concibiendo una escuela para desfavorecidos. Y esto, imaginando que se pudiera generar una contrainstitucionalidad en el interior mismo de la institución, que paliara lo que la misma institución genera, por ser, justamente, una institución de una sociedad discriminadora. De este modo, se termina naturalizando por izquierda lo mismo que la escuela tradicional naturalizaba por derecha, esto es: una escolaridad diferenciada por una distribución social que se admite como obvia, adentro o afuera de la escuela. Este no cuestionamiento de la dimensión segmentadora de la propia escuela, eclipsado por la necesidad imperiosa de que los chicos pobres estén “incluidos” en el sistema, tiene hoy consecuencias políticas que no suelen ser analizadas en su real magnitud. Por otra parte, los mecanismos ocultos de discriminación –que era lo que los reproductivistas denunciaban de la escuela capitalista–, que distribuyen lugares y prefiguran destinos, hoy están brutalmente expuestos en la segmentación de escuelas de acuerdo a niveles sociales. Los caminos que la escuela trazaba en su interior hoy día nunca se cruzan. Los “ricos” y los “pobres” no están más igualados por el guardapolvo blanco de la escuela pública sino que sólo se cruzan en circunstancias de la vida profundamente desigualitarias. Los sectores privilegiados de la sociedad saben muy bien que el destino social de sus hijos no va a estar dado por cómo les vaya en la escuela. La idea de movilidad social a través de la educación les es completamente ajena. Parece entonces que a quien le corresponde ocuparse de la “inclusión” o corregir las desigualdades es sólo a la escuela pública, porque en las escuelas privadas –y sobre todo en las más “exclusivas”– ya están incluidos los sectores sociales aventajados. Escuelas públicas y privadas –o de gestión estatal o privada, como se dice eufemísticamente desde el discurso educativo empresarial dominante– tendrían entonces objetivos básicos divergentes: la integración y la corrección de las desigualdades para unas, y la socialización de clase para las otras. En estos contextos, por diferentes motivos, en uno y otro caso, la transmisión de conocimientos ha pasado a ser un componente secundario. Y así podríamos seguir analizando diversas cuestiones a partir del tema que he propuesto a la reflexión. Para ir redondeando lo expuesto y vislumbrar algunas perspectivas, podríamos apuntar lo siguiente: La “equidad” es hoy un concepto, fundamentalmente, de la economía que se ha desplazado hacia lo social y educativo. Y corresponde a la economía, en principio, porque tiene que ver con un reparto de bienes y servicios y, sobre todo, con el mundo de las necesidades. Por cierto, presupone una política, pero esa política no es tanto aquello que podría hacer justo ese reparto como el fundamento que hace admisible una sociedad desigualitaria, aceptando que puede ser necesario algún grado de desigualdad, para favorecer, supuestamente, a la mayoría. La igualdad, por su parte, es un concepto de la política y, específicamente, de la política de emancipación. Es un concepto de la política en primer lugar porque no puede constatarse empíricamente en la realidad, sino que supone intervenir sobre ella. No se sigue de lo que hay. De lo que hay sólo puede “deducirse” su administración o gestión. La gestión de lo dado es políticamente impotente, no porque no pueda, en el mejor de los casos, lograr una distribución de bienes más “equitativa” o darle algo a los que no tienen nada o casi nada, sino porque supone que el estado de las cosas es la condición de posibilidad y, a su vez, el límite de la acción política. Pero no se trata meramente de un límite material, de cosas que se tienen o no; se trata de un límite al pensamiento, porque es la imposibilidad de pensar lo nuevo. Habría que modificar la mirada estatal de la acción política (que nos posiciona y subjetiva desigualitariamente). Incluso el punto de vista militante es casi siempre estatal, aunque no se participe de una gestión de gobierno. La acción política del Estado es la distribución de lugares y la gestión de esos lugares. Y en este cuadro, la dimensión de lo que 5 “se puede hacer” de acuerdo con el “realismo político” no es más que paliar las diferencias más ostensibles. En un sentido empírico, lo único que podría constatarse es lo desigual. La igualdad es una intervención sobre la realidad. Se trata de una acción sobre lo “evidente” del sentido común. Considerar que la igualdad es un punto de partida y no de llegada, es, en primer lugar, una decisión política. Si consideramos que la igualdad es un punto de llegada, nos veremos obligados a diseñar constantemente políticas correctivas o compensatorias, que nunca consumarán su objetivo final. Pero mientras tanto vivimos como si esa acción fuera políticamente justa. La igualdad constituye una ruptura con las condiciones reales de existencia, que son siempre “desigualitarias”. La decisión por la igualdad implica construir entre todos aquello que nos une, y no universalizar una particularidad hegemónica. A la igualdad no habría que meramente declamarla, o prometerla para el futuro. No es algo que le va a llegar a los excluidos en algún momento, gracias al esfuerzo caritativo de los incluidos. Si se pone la igualdad en el horizonte de la acción política siempre va a ser eso, un horizonte. Y, como bien sabemos, el horizonte no se acerca cuando intentamos dirigirnos hacia a él. Habría que distinguir, políticamente, la función “igualitaria” de la “igualadora”. En este último caso hay alguien que iguala: por caso, el Estado a través de su educación (iguala en las oportunidades para que la desigualdad sea posteriormente legítima, es decir, aquella lograda supuestamente por el esfuerzo o el mérito). Igualitaria significa que lo que se proponga estará dirigido a todos y a cualquiera. Pero no para que se sometan a esa proposición, sino para que decidan su apropiación. Para que se integren, si así lo consideran, en un mismo movimiento, que recrea la propuesta según sus ideas y la asume como propia. En esto se apoya la posibilidad de construcción de un sujeto colectivo. Deberíamos poder pensar y realizar prácticas igualitarias aquí y ahora, en la que los que intervienen sean ellos los que reflexionan sobre su situación y deciden su destino. Y no que haya algunos que lo hacen por otros, para que éstos en algún futuro puedan decidir por sí mismos. (Y esto, más allá de que las intenciones compensatorias puedan ser muy nobles.) Hasta el más pobre es capaz de pensar; es capaz de reflexionar sobre su vida, la de sus hijos o la de su comunidad, y sobre el futuro de esas vidas. Y, sobre todo, les corresponde a ellos decidir la forma de actuar en un sistema que estructuralmente los excluye. Si hay algo que podemos hacer los “incluidos”, es, antes que nada, aprender a escuchar. Empezar a conocer lo que los “excluidos” piensan de su condición y de su situación en la vida. Pero por sobre todo, deberíamos desmontar esta estructura que nos posiciona políticamente, y nos subjetiva, de acuerdo con una lógica del “adentro” y el “afuera”, del “incluido” y el “excluido”. Quizás entonces podamos realizar, entre todos, políticas justas. Porque serán de todos, dirigidas a todos. Ninguna política emancipatoria podría tener como objetivo la igualación, porque la igualdad no es el fin sino la condición de posibilidad de esa política. La igualdad no es un programa social que aspira limitar la desigualdad o compensar sus aspectos más brutales. La igualdad es, por sobre todas las cosas, una subjetividad política. 6