Inte.Plagio mortal (15x23).qxd

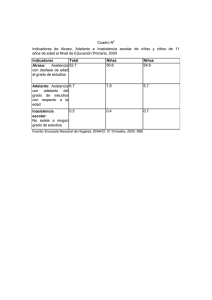

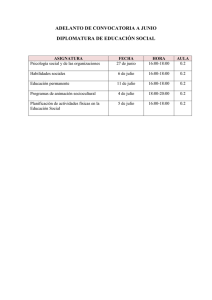

Anuncio