carta de autorización de los autores para la consulta, la

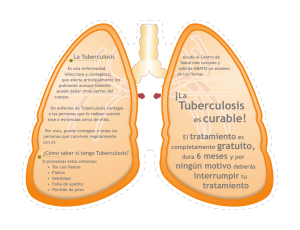

Anuncio