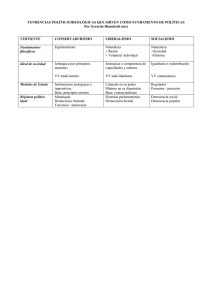

La izquierda reformista y la retórica democrática

Anuncio