1,52 MB - Revista NM

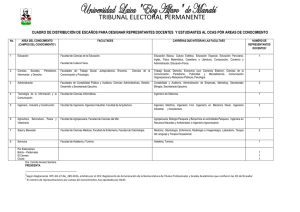

Anuncio