Año 2010 – Volumen 1 - Sociedad Chilena de Historia de la Medicina

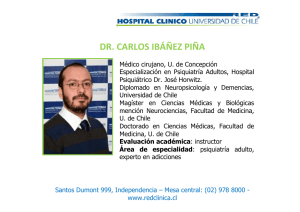

Anuncio