Antón Chejov - Reco.. - I. T. Valle del Guadiana

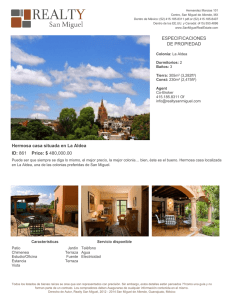

Anuncio