Guía para el Postulante - Servicio Penitenciario

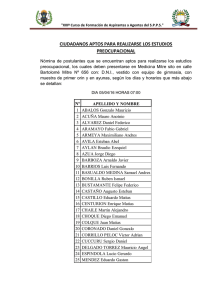

Anuncio