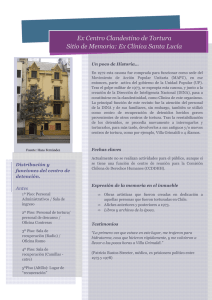

[P][W] T.L. Rel. Lana, Sofía

Anuncio

![[P][W] T.L. Rel. Lana, Sofía](http://s2.studylib.es/store/data/008729086_1-f84b0e8a00c4ede107f940abb4297989-768x994.png)