introducción

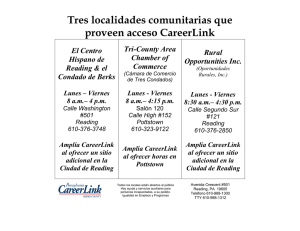

Anuncio