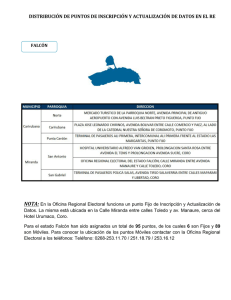

Princesa Bujra

Anuncio