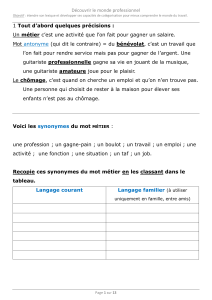

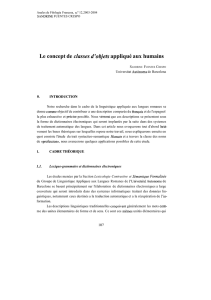

categorisation professionnelle et classements sociaux : un ou deux

Anuncio