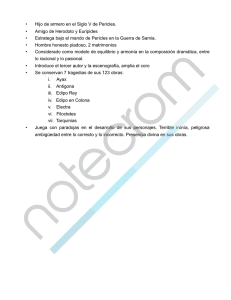

Filoctetes

Anuncio