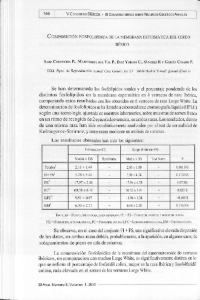

La hipotensión luego del ejercicio es diferente entre las mujeres de

Anuncio