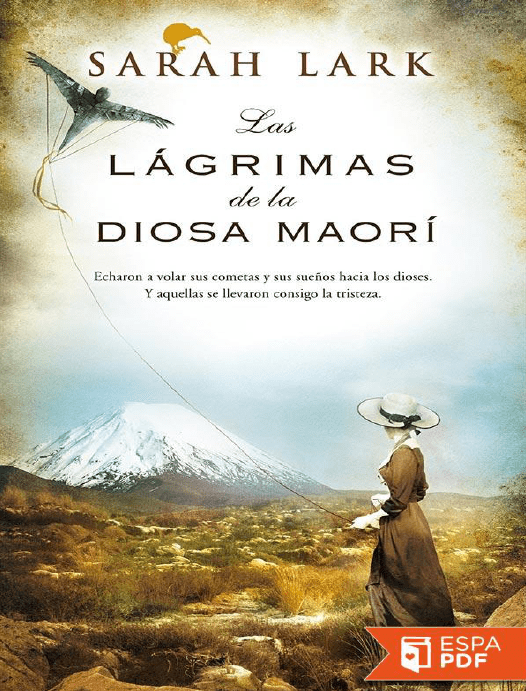

Las lagrimas de la diosa maori - Sarah Lark

Anuncio