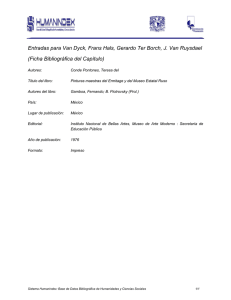

información bibliográfica y noticias

Anuncio