Las Estrellas mi destino

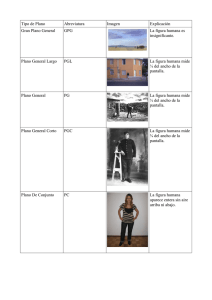

Anuncio