¡¡¡Derechos Humanos y Pueblos Originarios… ¿qué es eso?!!!

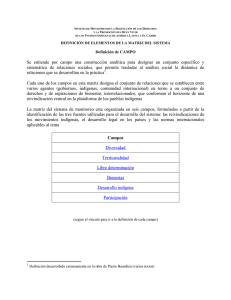

Anuncio