ESTUDIO PILOTO SOBRE LA EFICACIA DE UNA

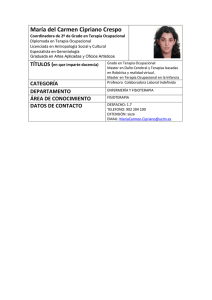

Anuncio