Breve historia de Francisco Pizarro

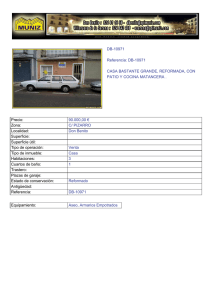

Anuncio