Los inicios narrativos de Fernando Quiñones - Rodin

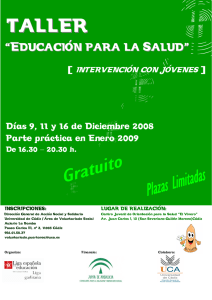

Anuncio