Mansilla, Eduarda - Pablo o la vida en las pampas

Anuncio

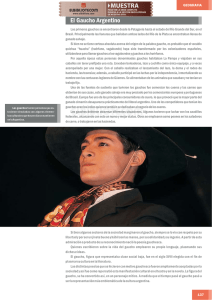

Eduarda Mansilla Pablo o la vida en las pampas Editorial Confluencia, Buenos Aires, 1999. Pablo o la vida en las pampas fue escrita en francés y publicada en París en 1869 por la Casa Lachaud. La presente traducción es de Alicia Mercedes Chiesa (Editorial Confluencia, Buenos Aires, 1999). Capítulo I La papeleta [1] Una amplia y abierta llanura se extiende en vasta sabana hacia los cuatro puntos cardinales. La mirada abraza un inmenso horizonte cuya línea azulada se confunde con el color de un cielo diáfano, sin la menor sombra de nubes en su bóveda gigantesca. Es la hora del mediodía. Con su poderosa potencia, el sol del hemisferio austral arroja sus rayos de fuego sobre la tierra. El calor es agobiante, el silencio absoluto. La pampa parece descansar; en el inmenso desierto reina el silencio. Una hierba corta y dura, reseca por el calor, cubre el suelo; aquí y allá, enormes y áridos cardos alzan penosamente sus calvas cabezas. Ni un soplo de aire agita la masa de copos blancos y sedosos que se desprenden de los cardos a medida que se van secando, mientras que la más leve brisa los transporta a grandes distancias donde se amontonan en capas, como ocurre con la nieve. El terrible pampero, compañero del invierno, brilla por su ausencia; el viento del sudoeste tiene aún un largo camino para recorrer. No hay un solo árbol bajo cuya sombra el fatigado viajero pueda disfrutar de un momento de reposo; cada tanto, algún cactus, con su coloración verde oliva, se eleva orgulloso hacia el cielo, al que parece desafiar por la rigidez y la altura del tronco que remata una flor dorada. [1] Certificado de exoneración del servicio militar. Los cactus acentúan la desnudez del paisaje y patentizan la soledad. Emplazados en ese desierto, hacen las veces de mojones, facilitándole al hombre apreciar la inmensidad que lo rodea. Esa misma sensación percibimos en el mar, cuando vemos surgir en el horizonte el mástil de algún navío. Se vislumbran también resabios de los orígenes en esta naturaleza gigantesca y severa, en esta tierra plana y sin declives, en este suelo suave y desnudo en el que los grandes árboles no han tenido tiempo para crecer, y donde las aguas indecisas en su recorrido ya desbordan su cauce anegando regiones enteras, ya disminuyen su caudal produciendo sequías. En el tórrido mediodía ningún pájaro surca con su vuelo rápido la pampa desierta y silenciosa, verdadero océano de luz. El tero y el chajá se cobijan en la tupida hierba reseca. A falta de grandes árboles, los pájaros anidan en pajonales, especies de selvas en miniatura. A tal hora, todo se acalla en la vasta soledad. La gacela juguetona se acurruca perezosamente bajo las altas hierbas; el carpincho reposa al sol a orillas de la laguna y la vaca atigrada, con su andar discreto, marcha tranquila y desdeñosa junto al caballo fogoso y coceador, con el que comparte el alimento. Al mediodía, la pampa se entrega impávida al sol cuyos abrazos prolongados e implacables resecan la tierra yerma. En proporción a una llanura tan inmensa, cuyo horizonte ilimitado se abarca a duras penas, uno imagina mastodontes gigantes y enormes megaterios, sin embargo en esta tierra no abundan los animales y los que hay son pequeños, lo que produce un sorprendente contraste. Y a su pesar, el hombre empequeñecido e incluso anonadado ante esa inmensidad tiene la sensación de que esa tierra necesita todavía varios siglos de reposo. ¿Quién sabe...? Tal vez esa gran llanura no esté aún en condiciones de albergar a seres humanos. Esa poderosa naturaleza obra de manera extraña en la organización humana. Su atmósfera excesivamente vivificante —a la que llaman aire libre— aniquila a los débiles, en tanto que los seres robustos y verdaderamente superiores, inmersos en ese aire puro y tonificante que atraviesa la vasta soledad, se sienten desbordados de vitalidad. Se produce un paralelismo entre el mundo físico y el moral: el débil sucumbe; la fuerza, triunfa. En este mar inmóvil, como en aquél agitado por el oleaje, los objetos pueden percibirse a gran distancia. No bien asoma algo por el horizonte, la vista lo capta y, poco a poco, su forma se va esbozando. Dos bueyes de color rojizo avanzan lentamente tirando una carreta. Por la altura, la forma cuadrada y el techo de paja se parece a una choza ambulante. Los bueyes caminan lentamente y a la buena de Dios, deteniéndose aquí y allá con indolencia. No dan la sensación de haber realizado un largo recorrido, porque, a pesar del calor agobiante, el pelaje liso y satinado no tiene el más mínimo rastro de sudor. A pesar de parecer andar según su voluntad, deteniéndose negligentemente a cada instante para pacer la hierba casi reseca, los bueyes saben lo que se espera de ellos: seguir recorriendo el camino que ha de llevarlos a buen puerto. No hay en su marcha la menor vacilación; se detienen y luego retoman el paso lento y mesurado como buenos camaradas, y, seguros de sí mismos, avanzan sin precipitarse, mirando con sus grandes ojos velados al saurio que se desliza acariciando la tierra y al tero que descansa acurrucado en la hierba. A las aves de la pampa no las perturba la proximidad de los bueyes ni los sonidos agudos y prolongados que producen al girar las ruedas de la carreta. Como si nada ocurriese, permanecen en sus nidos o continúan impávidas su camino. Lánguidamente recostado de espaldas en el interior del vehículo, parece dormir un hombre, que con el poncho hábilmente adosado a un extremo de la carreta, se protege de la deslumbrante claridad. Sus formas esbeltas y algo menudas y el gracioso abandono del reposo revelan que se trata de un joven. Por indumentaria, usa una tela (chiripá) de rayas rojas y azules, que perfila el talle fino y contorneado, camisa blanca de tela tosca y pantalón bombacha adornado con una ancha faja. Sujeta su vestimenta un cinturón de cuero decorado con piezas de plata. Lleva en los pies, menudos y bien formados, que se calcinan al sol, calzado de cuero ceñido que destaca los tobillos finos y bien moldeados. Dulcemente acunado por el rítmico y cadencioso movimiento de la carreta, el joven gaucho reposa imperturbable. Se encuentra en ese estado de agradable sopor en el que la mente confunde fantasía y realidad, sueño y aspiración. La carreta continúa su camino... ¿Adónde va? ¿Quién es el joven que reposa en su interior? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Por qué los bueyes parecen andar a la buena de Dios? La explicación es sencilla: los animales conocen bien el camino, y el pasajero, como buen gaucho, no tiene apuro. Si en lugar de andar a paso cansino el joven quisiera apremiar a la perezosa yunta, sólo tendría que azuzarla con el largo madero ubicado en la parte anterior de la carreta. Al más mínimo movimiento, el extremo acerado de la flexible tacuara[2] podría acicatear alternativamente los flancos de los pacíficos colorados. ¿Adónde se dirigen? A la querencia. [2] Caña larga. Lamentablemente, la palabra querencia no tiene equivalente ni en francés ni en otro idioma. Literalmente significa el lugar amado, es decir, la morada, el home de los ingleses, pero los gauchos emplean este término sólo para referirse al hogar de los animales, quizá porque la vida nómade los priva de tener querencia. ¿Quién es? Es un muchacho vigoroso, radiante de vida y fortaleza, y que, además, está enamorado. Se llama Pablo. Es feliz porque viene de ver a la mujer de sus sueños, la hermosa Dolores, a la que quiere como se quiere a los dieciocho años al primer amor. ¿Va a la querencia? No, porque de tener querencia, sería la casa de Dolores, el lugar de donde viene. En sus ensueños recrea la singular belleza de la joven, su mirada embriagadora, el eco de su voz en el corazón... A veces duda de su amor porque si pudiera, la quebraría en un estrecho abrazo... “Y ella, ¿piensa en mí?...? Es tan rica y yo tan pobre... Su tata es el dueño de una estancia y de más de cuatro mil cabezas de ganado... Soy un pobre loco... ¡Las cosas que me da por pensar!” Su mente deja atrás esas dudas dolorosas para volver a la hermosa Dolores. “El día que la vi en la puerta de su casa, con sus palomas. ¡Nunca había visto tan lindo el cielo...! “Con qué fuerza me latía el corazón cuando se me acercó para elegir las sandías, tocándolas con esas manos tan chiquitas. Y cuando me dijo con esa voz de gurisa: ‘Buenos días, Pablo, ¿y doña Micaela, tu mamá?’ “Yo le contesté que andaba bien, y me quedé callado... Quería mirarla, nada más... Un vientito, y ahí nomás me iba al suelo... Morirse debe de ser así...” El gaucho enamorado suspiró profundamente al recordar a su amada. Los bueyes continúan la marcha... A lo lejos se oyen pasos de caballos. El joven gaucho se sienta rápidamente y con un movimiento brusco desprende el poncho que le ocultaba el día. Como la claridad lo enceguece, se pone la mano en la frente a modo de visera, escrutando a lo lejos con la mirada. El hombre de la pampa, como el marino, puede ver con nitidez a la distancia. Lo que divisa lo inquieta a tal punto que se endereza completamente, como impulsado por un resorte, mientras agita con violencia la cuerda de su aguijón. La dócil yunta comprende y, al punto, parte al trote. —Es una partida— se dice nervioso, revisando los bolsillos del cinturón. No busca un arma: el cuchillo sigue tranquilo en la vaina colocada de través en la cintura. No tiene intención de hacerles frente, además tampoco podría enfrentarse solo con seis hombres. También hay otra razón: el gaucho no quiere ni entiende a la autoridad, pero, en un primer momento, la deja hacer. La carreta trota, gana terreno, mas todo es en vano. La partida se aproxima; ya se puede oír la voz del jefe gritando alto. Felizmente Pablo encontró lo que buscaba: un papel plegado en cuatro. De pie, con un brazo apoyado en la carreta, se queda quieto. Con los dedos largos y delgados aprieta nervioso el papel que buscaba. El hallazgo no parece haberlo tranquilizado pues el rostro refleja inquietud. A pesar del susto, el joven gaucho tiene un muy buen aspecto. Unas mechas de su pelo negro mate, largas y ligeramente onduladas, le cubren la frente pálida. Los ojos rasgados de color marrón, que conservan el fluido encantador de su ensueño amoroso, tienen una extraña expresión, mezcla indefinida de inquietud y ternura. Se diría que esos ojos apenas distinguen lo que ven, apenas perciben la realidad. A veces, cuando se anuncia tormenta, el aire se espesa y las nubes se amontonan en negros y espesos torbellinos, pero un pedazo de cielo conserva su límpida claridad, como si la luz cediese paso a la sombra a regañadientes. Seis hombres a caballo rodean la carreta, deteniéndola con tal brusquedad que Pablo trastabilla y cae. Su rostro masculino delata terror. La pintoresca indumentaria de esos hombres es el producto de una rara combinación del uniforme militar europeo y la vestimenta gaucha. Llevan chiripá y bombachas americanas, pero, además, el quepis del soldado francés y unos chaqués medio rotosos. Una franja dorada por allí, unos adornos por allá, parecen indicar la jerarquía militar; pero no hay que fiarse demasiado, ya que esta gente se viste como puede, no como quiere. Están armados con una espada corta y oxidada, que llevan de lado; algunos tienen también una carabina en bandolera. Los escuálidos caballos se ven sucios y descuidados como sus propios dueños. Sin embargo, si es necesario, los pobres animales harán en un solo día decenas de leguas sin comer ni beber. La vida del caballo es tan dura como la de su jinete. Al verlos arrojarse de imprevisto sobre Pablo, con actitud amenazadora y soberbia, desatando los bueyes y forzando a su dueño a que descienda, se los habría tomado por una banda de forajidos. Al ver su aspecto harapiento y heterogéneo, un europeo se hubiera creído ante los bravi de las pampas, pero nosotros, los argentinos, sabemos a qué atenernos. Bajo ese desagradable aspecto, agravado por el abandono y la pobreza, reconocemos sin dificultad al habitante de nuestras zonas rurales transformado en representante oficial de la autoridad. En nuestras ciudades, en cambio, la autoridad significa civilización, superioridad, refinamiento y cultura. A su amparo surgen y se desarrollan teorías políticas que expresan el ideal del hombre civilizado en materia de gobierno. Partidos y revoluciones pueden, durante un tiempo, hacer draconianas las leyes del país para provecho de unos y en detrimento de otros, pero nunca, ni siquiera durante nuestras más grandes tempestades sociales, la idea republicana dejó de latir al unísono en todos los corazones, pues la llevamos arraigada por tradición, experiencia y, sobre todo, por amor a la igualdad. Si visitan nuestras ciudades, y después recorren el campo, donde la única ley es la fuerza, podrán apreciar el sorprendente contraste entre estas dos realidades. Y, sin embargo, a pesar de lo que dicen, el gaucho no es malo por naturaleza, sino agreste e indolente. —¡Acérquese! —le dijo a Pablo con un vozarrón aguardentoso el tipo al que le decían el comandante, y que bien podría serlo, porque llevaba poncho y sombrero de paja, todo un lujo para nuestro campo. Sin decir una palabra, Pablo se acercó al comandante, y le extendió la papeleta. El oficial la tomó sin decir ni una palabra; fingió leerla durante unos minutos, y luego la rompió, diciendo tranquilamente: —Está muy bien... pero el gobierno los necesita a todos, ¡qué diablos!... ¡Vamos, suba! Pablo no se atrevió a protestar ni a hacer el menor gesto. De haberlo intentado, no hubiera tenido tiempo, pues uno de los hombres lo agarró del brazo y lo hizo montar en las ancas de su caballo. —¡Andando! —le dijo el comandante a su gente—. Tenemos un nuevo recluta. Con una mirada Pablo se despidió de la carreta y los bueyes, pensó en su madre y en Dolores, y desapareció en un remolino de polvo. Se lo llevan... ¿Adónde? A pelear... ¿Contra quién? No lo sabe... ¡Le da igual! ¿Volverá? Tal vez nunca. Perdido en la inmensa pampa, el joven acaba de perder las esperanzas, ilusiones y penas, el amor y la juventud... Los bueyes volverán a su querencia, ¿pero y él...? El sol del crepúsculo incendiaba con sus rayos de fuego la vasta llanura, la brisa comenzaba a soplar, y los colorados, libres de la yunta, parecían reflexionar mientras rumbeaban lentamente hacia el noreste. Solos llegarían a la querencia. Desde que tiene uso de razón, el francés sabe que en determinado momento se debe a la Patria. En nuestro país no ocurre lo mismo. A pesar de que nuestros legisladores se oponen al servicio militar obligatorio, no bien “lo requiere” el gobierno, la autoridad realiza razzias entre los pobres gauchos, apresándolos en nombre de la ley. Deben ir a combatir en pro de una libertad que para ellos se termina en el preciso momento en que marchan a defenderla. Esto explica la idea fija de los gauchos, según la cual la gente de “la ciudad” tiene dos leyes, una para ellos y otra para los del campo. Capítulo IV Amor —Entrá, Pablito... no tengás miedo... —le decía la negra en voz baja al joven gaucho, que la seguía tímidamente a poca distancia. Resulta difícil relatar las mañas de las que se valió la vieja nodriza para andar bajo la luz vacilante de la luna velada, entre los hombres acostados en el suelo y los bultos en desorden, sin tropezar a cada paso y sin hacer ningún ruido, hasta llegar al enamorado payador. Nos basta con saber que el éxito había coronado su temeraria empresa. Y digo temeraria porque si la descubrían, corría el riesgo de que un hombre de la partida, gente de sueño liviano sobre todo en territorio enemigo, la mate de un cuchillazo. Pero la música de Pablo tuvo el efecto de un bálsamo en esos organismos rústicos e impresionables... Los armoniosos acentos del inspirado payador parecían haber acallado los impulsos hostiles y la odiosa desconfianza en los viriles corazones, para despertar en su lugar, generosidad, confianza y fraternidad, ese vínculo poderoso y sutil al mismo tiempo que los gauchos aún no conocen. Prueba de ello es que al dejar el fogón, el sargento encargado de vigilar a Pablo le dijo, con afecto: —Compañero, me muero de sueño; lo dejo un rato más a ver si cantando se amainan sus penas. Sé que me puedo fiar de usted... Voy a acostarme... Hasta mañana. Dicho esto, dejó solo a Pablo sentado junto al fogón. Allí lo encontró la negra, abrazando la guitarra de Dolores. En un primer momento Pablo no entendió lo que se proponía, pero cuando ésta pronunció el nombre de la muchacha se puso de pie enseguida y siguió en silencio a la fiel casera. Los latidos retumbaban en su corazón creyendo intuir una loca y dulce esperanza... Mientras avanzaba, se preguntaba ¿para qué lo llamaría? Cuando Pablo entró en la sala, la muchacha seguía en la ventana de espaldas a la puerta. —Acá lo tenés, m’hija —le dijo la negra al entrar; y tomando a Pablo de la mano lo condujo junto a la hermosa Dolores, considerando su acción como la cosa más natural del mundo. —Estos mozos se quieren —se dijo— ya me lo sospechaba... Si se quieren se lo tienen que decir...— Y sin dar más vueltas al tema, la buena Rosa dejó frente a frente a los enamorados y se fue a sentar tranquilamente, en el umbral de la puerta. Una vez allí, sacó una pipa del bolsillo, esa compañera inseparable de una vieja negra... Y mientras golpeaba el pedernal, murmuraba a media voz: —¡Pobres mocitos...! En tanto, Dolores giró hacia Pablo sin decir una palabra... En silencio y profundamente conmovido, él la miró de tal modo que ella se sintió dichosa. La luna bañaba la habitación con su luz plateada. La muchacha suspiró profundamente y le declaró con voz apagada: —¡Yo también te quiero, Pablo...! Y repitió: —¡Yo también! Pablo se sintió morir de tanta felicidad... y, por toda respuesta estrechó apasionadamente entre sus brazos el bonito talle de Dolores, cubriendo su cabeza de ardientes besos. Ella respondió a sus caricias, mirándolo con infinita ternura, y, como hablándose a sí misma, agregó: —¡Me lo dijiste todo con tus canciones! Dueño, al fin, de sus palabras, Pablo exclamó entre dos besos: —Dolores... mi Dolores... Y abatido de emoción, el joven ardiente cayó al suelo desfallecido, arrastrando en su caída el cuerpo flexible de la joven. Ella lo creyó herido... moribundo... El miedo, el amor, la juventud y la piedad conspiraron en su contra... La enamorada aceptó las caricias del fogoso gaucho, prodigándole los nombres más dulces que el amor pueda inspirar... Pablo tenía dieciocho años. Los abrazos de la joven le despertaron impulsos desconocidos. Ardiente de deseos, estrechó entre sus brazos el hermoso cuerpo de la niña enamorada, hiriendo sus tesoros con el fulgor apasionado de los sentidos, y Dolores se le entregó sin resistirse y con total inconsciencia... ¡Momentáneo resplandor! ¡Desconocida embriaguez...! ¡Fugitiva luz que desvanece la oscuridad! Los hijos de la naturaleza traspasaron, sin saberlo, el límite permitido. Para ciertas existencias, las crisis supremas son tan rápidas y abruptas que parecen sustraerse a las leyes que regulan el tiempo. Al perder a su madre de niña, Dolores no tuvo una formación moral, por eso se entregó sin comprender ni lo que daba ni lo que habría podido rechazar. La voz del pudor ofendido le advirtió demasiado tarde que acababa de cometer una falta... de infrigir una ley... ¿Pero cuál...? La muchacha la ignoraba. Pálida y temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro alterado por un dolor desconocido, se ofreció a los ojos de Pablo bajo la macilenta luz de la luna en su ocaso. En el ardor de la pasión, con la fogosidad propia de la edad, movido por la desesperación, Pablo osó tomar lo que el amor únicamente con- siente a la majestad de una promesa o al sacrificio de una virtud... aunque, quizá lo ignorara. Ella, pobre paloma blanca de alas rotas, aceptó perder, sin saberlo y casi sin desearlo, lo que la mujer posee como el don más preciado a los ojos del hombre. Y, sin embargo, en el momento supremo, el ángel de la castidad, velando el rostro con su ala cándida, se remontó a las regiones celestes para asegurarle a El, quien conoce de las virtudes del alma de la muchacha, que pecaba por exceso de inocencia... Sentados en el suelo uno junto al otro, unidos fraternalmente de las manos, sumergidos en una atmósfera de tierna melancolía, los amantes permanecieron un largo rato en silencio, olvidando ese instante de perdición. De repente, las miradas se encontraron, pero no se atrevieron, ni siquiera en voz baja, a hablar de amor. Cuando llegó la hora de las tiernas confesiones, el amante sombrío le habló de sus dudas y temores, acordándose de sus padecimientos, aun en ese momento. En su afán por tranquilizarlo, Dolores no omitió ni el más ingenuo detalle que el amor atesora, y que las mujeres amantes justamente escatiman... Ella todo lo recordó, lo explicó, lo comentó... con esa misteriosa clarividencia típicamente femenina a la que el hombre no puede aspirar. Las horas se les fueron escapando, rápidas y dulces, a los enamorados. Parecían olvidados de la inexorable separación. ¡Eran tan felices! Dolores rompió el silencio, diciendo: —¿Vas a acordarte de mí cuando estés lejos? Por toda respuesta, el amante silencioso y soñador le estrechó dulcemente la mano. Pero la joven, insistente, le pidió con su más tierna voz: —Contestame, mi amor, contestame, decime que siempre me vas a querer... Al escuchar decir “siempre”, Pablo volvió a sumergirse en sus amargos recuerdos... —¡Ay!, tener que irme, Dolores —exclamó, como quien acaba de despertarse— ¡Vaya a saber cuándo nos vamos a volver a ver...! ¿Por qué me hiciste acordar...? —Yo voy a pensar siempre en vos —respondió dulcemente la muchacha—, siempre... —Pero yo no te voy a ver más, no voy a poder estrecharte en mis brazos, mi hermosa Dolores... —agregó el gaucho enamorado abrazando a su amante— Ahora soy un soldado; estoy muerto para siempre — terminó diciendo sombrío. —Pero, ¿vas a pensar en mí, Pablo...? ¿Me vas a querer a la distancia como me querés ahora...? —¡Qué desgracia...! —exclamó el gaucho incorporándose con violencia— ...No los voy a seguir; me voy a quedar... me voy a esconder, aunque digan que soy un cobarde... Por vos, mi Lola —agregó volviendo su mirada enamorada hacia la muchacha— ...por vos, ¡mi vida...! —¡Oh, no, mi amor! —dijo Dolores aterrorizada—. No. Tengo miedo; te van a matar. No... no... Pablo... andate, andate... y volvé... ¡Voy a ser tan feliz el día que te vuelva a ver...! —y se interrumpió ahogada en llanto. Pero el joven gaucho, con los ojos fuera de las órbitas, el ceño fruncido, los cabellos en desorden y odio en su corazón, hizo oídos sordos a los consejos de su amante... —Ya va a amanecer —dijo, dirigiéndose hacia la puerta— me vas a volver a ver; ahora tengo que irme... —¡Qué desgracia...! —exclamó la joven, reteniéndolo por el chiripá que flotaba en desorden— Pablo... escuchame... —No... —le contestó malhumorado— está amaneciendo... adiós... Iba a franquear la puerta, dejando a su amante presa de la desesperación, cuando la negra, que acababa de despertarse, le cortó el paso: —Se están despertando, Pablito —le advirtió—, todavía tenés un ratito para tomarte unos mates... el agua está lista. —¡Cómo...! ¿Ya se despertaron...? —murmuró Pablo entre dientes— Entonces no tengo tiempo... ¡Estoy perdido! —Y se dejó caer en una silla, descorazonado... —¡Qué suerte! —exclamó Dolores aproximándose a tía Rosa—; se iba a escapar... —¡Cómo! ¡Escapar! —replicó la negra— ¿Estás loco...? ¡Ay! ¡los mocitos! Esperá, Pablito, esperá, cuando estés un poco más lejos... por allá... ¡Eh! Ya sabés... —y la vieja, con complicidad, le señaló el norte—, si rumbeás pa’ donde te digo te vas a poder juntar con los nuestros, y, con ellos, estás salvado. —Usted está loca —objetó el gaucho—; no pienso mezclarme con esa gente. —Pero si son buena gente, de veras —le insistió tía Rosa—. Estos unitarios no tienen arreglo... Despreciás a los nuestros y los tuyos te tratan como a un forajido... Te lo merecés, entonces... —Rosa, madre —observó Dolores dulcemente—. ¡Está tan triste...! dejalo... ¿por qué? —¡Sí...!, soy un desgraciado —exclamó Pablo tristemente, siempre dispuesto a pasar de un estado de ánimo a otro—, ¡soy un maldito desgraciado! Dolores se le acercó y lo rodeó con los brazos como protegiéndolo. En contraste con el cuerpo menudo de la muchacha se destacaban las formas robustas de su amante. —¡Mal nacidos...! —murmuró la negra entre dientes echando una mirada hacia la puerta. No bien dijo estas palabras, escucharon un vozarrón que venía del exterior: —Sargento Benito... el pájaro voló. —Están hablando de vos —le dijo Rosa—; me da lástima, pero no podemos esconderte. —¿No...? —preguntó Dolores mirándola con lágrimas en los ojos. No, m’hija; nos lo harán pagar muy caro. —¿Qué me importa? —respondió con valentía la muchacha aferrándose a Pablo. —Al patrón sí que le importa... Y pronunciando estas palabras, la negra se acercó a la puerta y dijo con brusquedad: —¡Eh! ¡Eh!, sargento, ¡qué tanto espamento! El mozo está acá, vino a despedirse. —Bueno... bueno... —respondió el sargento—; los caballos están listos; que el muchacho se apronte. Tenemos que estar en Rojas antes del mediodía. —¡Banda de forajidos! ¿A mí qué me cuentan? —musitó la negra saliendo de la sala para ir a prepararle el mate a Pablo. Despuntaba el día; hacia Oriente el horizonte empezaba a revestirse con ese tinte encendido que, en esas regiones, precede al amanecer. El aire era fresco y penetrante; el rocío de la víspera había humedecido la hierba. Los caballos de la partida relinchaban aguda y prolongadamente mientras los preparaban para el viaje. Los pobres animales habían pasado la noche al aire libre, recibiendo la humedad en su escuálida carcasa. Apenas habían podido alimentarse pues los pastos estaban resecos por el ardor del verano y, además, porque la posibilidad de llegar a los mejores pastos, dependía del largo de la soga. Los gauchos, que parecían comprender lo que significaban los relinchos de la famélica caballada, les hablaban y los palmeaban. —Panaché, en cuanto hayamos llegado, te voy a dar una buena ración, te lo prometo —le decía el comandante a su caballo, mientras le palmeaba las ancas. El caballo parecía responderle relinchando con fuerza y enfilando hacia la querencia. A veces uno de los animales se resistía a que lo ensillen, entablándose una lucha tenaz entre caballo y jinete. Entonces, los otros gauchos dejaban su trabajo para presenciar la pelea, apostando al ganador. —Apuesto a que le va a jugar una mala pasada —gritaba uno. —Buen caballo —agregaba otro. —Valiente, el mozo —respondía un tercero. Mientras algunos gauchos se jugaban por el animal y otros, por el hombre, el jinete, en silencio, luchaba pacientemente por dominar al caballo con una destreza digna de un buen espectáculo. Una vez que el hombre conseguía ponerle las caronas y la cincha, lo montaba a horcajadas y, a rebencazos, lo obligaba a dar una vuelta alrededor del palenque[3]. Los compañeros festejaban ruidosamente la victoria del jinete. Cuando la vieja mujer le ofreció a Pablo un mate amargo, el más adecuado para un largo viaje, Dolores le rogó con tanta ternura que lo aceptara, que el joven no pudo resistirse. —Me lo tomo por vos, paloma mía —le dijo con afecto a la muchacha. —Llevate también este poncho, m’hijo —le aconsejó la negra—, y pensá lo que te dije... —¡Andando! —gritó el comandante. Y Pablo tuvo el terrible coraje de desprenderse de los brazos cariñosos que querían retenerlo en un último abrazo. Sin pronunciar una palabra, el joven gaucho abandonó la sala, dejando a la muchacha abatida de desesperación. La tía Rosa, que lo seguía a cierta distancia, le puso en las manos un viejo sombrero de paja y unos pesos. Esta vez Pablo no tuvo que compartir el caballo: la partida se había llevado un animal de la estancia. Ya el sol se dejaba ver en el horizonte. Las cuerdas de la guitarra de Dolores, que Pablo había dejado la noche anterior cerca de los restos del fogón, brillaban con los primeros rayos. Los ojos del gaucho se clavaron en la guitarra de su amada y se nublaron al recordar la embriagadora y dolorosa noche de amor. Sintió una especie de vértigo, pero no cayó del caballo gracias a su destreza. A la voz del jefe la partida se alejó al galope envuelta en una nube de polvo. Cuando creyeron que estaba suficientemente lejos, los peones volvieron para apreciar las pérdidas. La partida había matado un novillo y se había llevado el caballo gris tordo del patrón. [3] Poste al que se atan los caballos.