En julio de 1936 una parte importante del ejército español se alzó

Anuncio

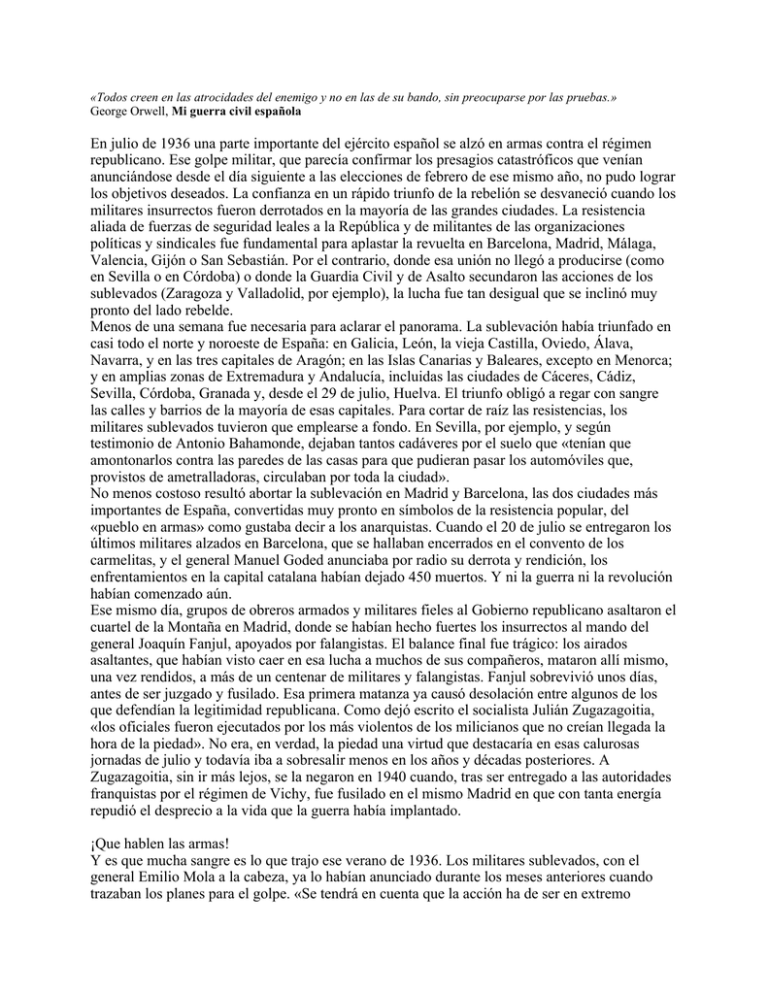

«Todos creen en las atrocidades del enemigo y no en las de su bando, sin preocuparse por las pruebas.» George Orwell, Mi guerra civil española En julio de 1936 una parte importante del ejército español se alzó en armas contra el régimen republicano. Ese golpe militar, que parecía confirmar los presagios catastróficos que venían anunciándose desde el día siguiente a las elecciones de febrero de ese mismo año, no pudo lograr los objetivos deseados. La confianza en un rápido triunfo de la rebelión se desvaneció cuando los militares insurrectos fueron derrotados en la mayoría de las grandes ciudades. La resistencia aliada de fuerzas de seguridad leales a la República y de militantes de las organizaciones políticas y sindicales fue fundamental para aplastar la revuelta en Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Gijón o San Sebastián. Por el contrario, donde esa unión no llegó a producirse (como en Sevilla o en Córdoba) o donde la Guardia Civil y de Asalto secundaron las acciones de los sublevados (Zaragoza y Valladolid, por ejemplo), la lucha fue tan desigual que se inclinó muy pronto del lado rebelde. Menos de una semana fue necesaria para aclarar el panorama. La sublevación había triunfado en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y, desde el 29 de julio, Huelva. El triunfo obligó a regar con sangre las calles y barrios de la mayoría de esas capitales. Para cortar de raíz las resistencias, los militares sublevados tuvieron que emplearse a fondo. En Sevilla, por ejemplo, y según testimonio de Antonio Bahamonde, dejaban tantos cadáveres por el suelo que «tenían que amontonarlos contra las paredes de las casas para que pudieran pasar los automóviles que, provistos de ametralladoras, circulaban por toda la ciudad». No menos costoso resultó abortar la sublevación en Madrid y Barcelona, las dos ciudades más importantes de España, convertidas muy pronto en símbolos de la resistencia popular, del «pueblo en armas» como gustaba decir a los anarquistas. Cuando el 20 de julio se entregaron los últimos militares alzados en Barcelona, que se hallaban encerrados en el convento de los carmelitas, y el general Manuel Goded anunciaba por radio su derrota y rendición, los enfrentamientos en la capital catalana habían dejado 450 muertos. Y ni la guerra ni la revolución habían comenzado aún. Ese mismo día, grupos de obreros armados y militares fieles al Gobierno republicano asaltaron el cuartel de la Montaña en Madrid, donde se habían hecho fuertes los insurrectos al mando del general Joaquín Fanjul, apoyados por falangistas. El balance final fue trágico: los airados asaltantes, que habían visto caer en esa lucha a muchos de sus compañeros, mataron allí mismo, una vez rendidos, a más de un centenar de militares y falangistas. Fanjul sobrevivió unos días, antes de ser juzgado y fusilado. Esa primera matanza ya causó desolación entre algunos de los que defendían la legitimidad republicana. Como dejó escrito el socialista Julián Zugazagoitia, «los oficiales fueron ejecutados por los más violentos de los milicianos que no creían llegada la hora de la piedad». No era, en verdad, la piedad una virtud que destacaría en esas calurosas jornadas de julio y todavía iba a sobresalir menos en los años y décadas posteriores. A Zugazagoitia, sin ir más lejos, se la negaron en 1940 cuando, tras ser entregado a las autoridades franquistas por el régimen de Vichy, fue fusilado en el mismo Madrid en que con tanta energía repudió el desprecio a la vida que la guerra había implantado. ¡Que hablen las armas! Y es que mucha sangre es lo que trajo ese verano de 1936. Los militares sublevados, con el general Emilio Mola a la cabeza, ya lo habían anunciado durante los meses anteriores cuando trazaban los planes para el golpe. «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado», decía Mola en la Instrucción reservada número 1, firmada como «El Director» el 25 de mayo. «Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento», añadía, a quienes se aplicarían «castigos ejemplares (...) para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas». Estaba claro que si había resistencias, y las iba a haber, aquello acabaría en un exterminio, en una guerra de conquista para salvar a España de la anarquía. No era, por supuesto, la primera vez que los militares intentaban salvar a la patria. Pero la sublevación que en la tarde de aquel 17 de julio iniciaron en Melilla fuerzas del Tercio y Regulares no iba a ser una cualquiera, un mero pronunciamiento como había sucedido tantas veces en la historia contemporánea de España. Después de cinco años de República, de posibilidades de solucionar problemas irresueltos, de tiempos de inestabilidad y movilización política y social, se necesitaba una nueva versión, violenta y definitiva, puesta en marcha ya por los fascismos en otros lugares de Europa, que cerrara la crisis y restaurara, tapándolas de verdad, todas las fracturas abiertas —o agrandadas—Êpor la experiencia republicana. Si de salvadores se trataba, ahí estaba el general Francisco Franco, que creía, efectivamente, que ésa era su misión, salvar una patria de la que no deberían formar parte los liberales, los republicanos, los militantes de las organizaciones obreras o los votantes del Frente Popular. Todos ellos eran izquierdistas, rojos, enemigos despreciables, ni más ni menos que las tribus contra las que tantas veces había combatido en África. «Sembrar el terror (...) eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros», declaraba el 19 de julio el general Mola, otro salvador. Y ahí residía una de las claves de lo que se avecinaba: aniquilar a quien no pensara igual, «echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanitarismo y filantropía», según proclamaba ese mismo día uno de sus subordinados, el coronel Marcelino Gavilán, al hacerse cargo por las armas del Gobierno Civil de Burgos. Borrar, en suma, del diccionario de la lengua las palabras piedad y amnistía, que diría el general Gonzalo Queipo de Llano, el tercero en importancia, muerto Sanjurjo, de ese escalafón de salvadores. Frases para la historia, incitadoras de la violencia, y que Franco le repitió al periodista norteamericano Jay Allen el 28 de julio de 1936, quien, sorprendido por la estatura del general, «asombrosamente pequeña», sentenció: «Otro enano que quiere ser dictador.» Mas no se quedaron en frases y, en este caso, de los dichos a los hechos no hubo trecho. La combinación de triunfos y fracasos en la sublevación pronto demostró a los militares rebeldes que la lucha iba a ser dura, larga, a varios asaltos. De ahí el clima de terror, calculado, nada espontáneo, que presidió sus conquistas desde el primer día. Franco contaba para ello con las fuerzas militares del protectorado de Marruecos, famosas ya por su brutalidad. Mola tenía el apoyo de unos cuantos miles de carlistas de Navarra y Álava, con los que aplastó las resistencias y aterrorizó a miles de republicanos, socialistas y anarquistas de la ribera del Ebro, desde Tafalla y Tudela hasta Zaragoza. En Sevilla, Córdoba, Cáceres, León, y en otras muchas capitales, los militares y la Guardia Civil y de Asalto contaron con el entusiasmo de centenares de tradicionalistas, afiliados a Renovación Española, Acción Popular y falangistas, muchos de estos últimos liberados de las cárceles por los sublevados y que se consagraron desde entonces a tareas de limpieza, a edificar una nueva España sobre las ruinas, «sangre, fango y lágrimas», del Frente Popular. El golpe no derribó al Estado republicano pero, al ocasionar una división profunda en el ejército y en las fuerzas de seguridad, destruyó su cohesión y le hizo tambalearse. El jefe de Gobierno, el republicano Santiago Casares Quiroga, más temeroso de la revolución que de los militares, ordenó a los gobernadores civiles que no repartieran armas entre las organizaciones obreras. Poco más pudo hacer porque la celeridad de los acontecimientos se lo tragó. Dimitió el 18 de julio por la noche. El que pudo ser su sucesor, el experimentado Diego Martínez Barrio, estuvo toda la noche intentando un compromiso imposible con Mola al que, si creemos diversos testimonios, ofreció un puesto en el Gobierno. La mañana del 19 de julio aceptó por fin el encargo José Giral, amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. Él dio el paso decisivo de armar a los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados allí donde la fidelidad de algunos mandos militares, o la indecisión de otros, lo permitió. Madrid o Barcelona constituyen buenos ejemplos, aunque también Valencia, Jaén, San Sebastián, o Huelva durante unos días. Resulta innecesario, por lo tanto, seguir alimentando mitos. No fue el pueblo, «el pueblo en armas», quien venció solo a los rebeldes en las calles de las principales ciudades españolas. El Estado republicano, sin embargo, al perder el monopolio de las armas, no pudo impedir que allí donde los insurgentes fueron derrotados se abriera un proceso revolucionario, súbito y violento, dirigido a destruir las posiciones de los grupos privilegiados. Las calles se llenaron de hombres y mujeres armados, nuevos protagonistas, muchos de los cuales se habían significado por su vigorosa oposición a la existencia de ese mismo Estado. No estaban allí exactamente para defender la República, a quien ya se le había pasado su oportunidad, sino para hacer la revolución. A donde no había llegado la República con sus reformas, llegarían ellos con la revolución. Los medios políticos dejaban paso a los procedimientos armados. Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola. No era la primera vez, ni sería la última, que eso pasaba en la historia. Es muy probable que sin ese golpe, y sin ese colapso de los mecanismos de coerción del Estado, la apertura del proceso revolucionario nunca se hubiera producido. Una vez puesto en marcha ese engranaje de rebelión militar y respuesta revolucionaria, las armas fueron ya las únicas con derecho a hablar. La guerra obligó a muchos a participar sin quererlo, a tomar partido hasta mancharse o a defenderse en espera de tiempos mejores. Pues no era ése buen momento para los pusilánimes. Los sublevados triunfantes en unos lugares y quienes los derrotaron en otros supieron desde el principio a quién dirigir las balas. Nada tiene de sorprendente que con los sublevados estuviese la mayoría del clero, de los terratenientes e industriales más amenazados por las reformas republicanas y las reivindicaciones obreras, quienes, al fin y al cabo, ya habían ensayado durante los años anteriores diversas formas de desestabilización frente a la República. Pero junto a toda esa gente de orden, de orden casi por naturaleza, aparecían masas de propietarios rurales pobres y muy pobres, y clases medias y obreros urbanos que no parecían estar en el lado de la barrera social que les correspondía. «En lo esencial era una guerra de clases», declaró un observador tan lúcido como George Orwell. Y no le faltaba razón, aunque más correcto sería decir que las clases, sus luchas y sus intereses, fueron, efectivamente, actores importantes, pero no los únicos, de aquella guerra. Hubo, en realidad, varias guerras dentro de eso que llamamos guerra civil. Y por eso su análisis ha resultado siempre tan complejo y fascinante a la vez. Y por eso el fuego purificador que abrasaba hasta el más mínimo oponente se extendió con tanta rapidez y virulencia por toda la geografía española. Las armas de los sublevados Desde el primer minuto del golpe militar, y bastante antes de desembocar en una guerra abierta y generar el inicio de un proceso revolucionario allí donde fracasó, los sublevados pusieron en funcionamiento una maquinaria terrorífica que destruyó la capacidad de resistencia de las organizaciones obreras y republicanas, intimidó a sus adversarios menos activos y aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos. El desarrollo de los acontecimientos fue muy similar en todas las ciudades donde la sublevación triunfó. Los militares salieron de sus cuarteles, se echaron a las calles y proclamaron el estado de guerra por el que se prohibían las reuniones, las huelgas y la posesión de armas. Piquetes de soldados con sus ametralladoras instaladas ante los principales edificios públicos mostraban que aquello iba en serio. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares. Desde ese nuevo puesto, destituyeron a las autoridades políticas, empezando por los alcaldes y los presidentes de las Diputaciones, y ordenaron a la Guardia Civil de los diferentes pueblos secundar la sublevación. Comenzaron así los encarcelamientos en masa, la represión selectiva para eliminar las resistencias, las torturas sistemáticas y el terror «caliente», ese que dejaba a los ciudadanos allí donde caían abatidos, en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas abandonadas. Alcaldes, gobernadores civiles, concejales, dirigentes sindicales y de las organizaciones políticas del Frente Popular fueron los primeros en sufrir ese terror de los «paseos». Cualquiera se podía topar con un cadáver, todavía caliente o en avanzada descomposición por las altas temperaturas de aquel verano de 1936. Un lechero, por ejemplo, se encontró al alcalde republicano de Salamanca, el catedrático de Medicina Casto Prieto Carrasco, en la cuneta de la carretera de Valladolid. A otro médico, Manuel Pérez Lizano, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, lo descubrieron miembros de la Cruz Roja, institución que también presidía, a orillas del Canal Imperial de Aragón. La obediencia a la ley fue sustituida por el lenguaje y la dialéctica de las armas, por el desprecio a los derechos humanos y el culto a la violencia. Inaugurado ese nuevo escenario de guerra total, donde la política pasó a ser valorada exclusivamente en términos militares y ya no había sino amigos y enemigos, la legitimación del uso de la violencia física no encontró serios obstáculos. Para matar sin remordimientos bastaba señalar que el enemigo no era un ser humano. Eran ratas o, peor que ratas, «canallas rojos», «miembros podridos» que hacía falta extirpar «para salvar a la nación, a la patria». Los adversarios políticos e ideológicos, o simplemente adversarios, ya no tenían derecho a ser considerados compatriotas. «Le he metido dos tiros en el culo por maricón», presumía por Granada el asesino de Federico García Lorca aquella mañana de agosto de 1936 en que acababa de darle el «paseo» al poeta. Los «afeminados» abundaban entre los rojos, según solía proclamar una y otra vez Queipo de Llano en sus famosas charlas radiofónicas. Ante la noticia de que en Madrid se habían formado «batallones de mujeres, para defender la causa marxista», el gracioso general declaró el 27 de julio: «¡Malo, malo, malo! Cuando se recurre a este procedimiento, es que la situación anda muy apurada y que los hombres escasean.» Ese asesino de García Lorca se llamaba Juan Luis Trescastro. Pero podría haberse llamado de otra forma porque hombres como ése aparecieron a cientos en los pueblos y ciudades españolas movidos por un patriotismo exaltado, por odios viscerales. Cualquier justificación servía, incluida las religiosas, que reverdecían la mentalidad de la Inquisición y de las cruzadas, según la cual matar a los «sin Dios» constituía una buena causa, un buen servicio a la sociedad. Bajo esas circunstancias, sin ley que obedecer, sin miedo al castigo, aparecieron por todas partes bandas de asesinos, amparadas por los militares, por los terratenientes y burgueses asustados por la revolución, que organizaban cacerías, ajustes de cuentas, en las que sobresalían jóvenes falangistas, estudiantes, gentes de orden, pero también avaros y rencorosos que, desaparecidas las inhibiciones que antes reprimían sus instintos violentos, mostraron una agresividad y crueldad sin freno. Nada sorprendente resulta, por consiguiente, que la escabechina mayor aconteciera en los dos meses siguientes a la sublevación, antes de que esa violencia se legalizara. Los últimos días de julio y los meses de agosto y septiembre de 1936 son, en efecto, los que arrojan las cifras más altas de asesinados en casi todos los lugares controlados desde el principio por los militares sublevados: del 50 al 70 por ciento del total de las víctimas de esa represión durante la guerra civil y la posguerra se concentra en ese corto periodo. Si la fecha se lleva hasta finales de 1936, los porcentajes rozan ya el absoluto, lo cual indica que no estamos sólo ante una represión de guerra, una guerra a la que le faltaban todavía dos años más, sino ante un exterminio «quirúrgico», de urgencia. Más del 90 por ciento de los casi 3.000 asesinados en Navarra o el 80 por ciento de los 7.000 de Zaragoza ocurrieron en 1936. Pero los porcentajes son muy similares en Córdoba, Granada, Sevilla, Badajoz o Huelva, las provincias que, junto con Navarra y Zaragoza, más olieron a muerte en aquella oleada de terror veraniega. Ninguna de esas provincias bajó de 2.000 asesinados en apenas 70 días. Las matanzas se centraron en los lugares donde más resistencia hubo, en las localidades donde los conflictos anteriores y la mayor presencia de organizaciones de izquierda incitaban al ajuste de cuentas. Aunque en medio de tanta tortura y muerte nada se atiene a la lógica. Personas aparentemente pacíficas mataron a mansalva cuando se les dio un uniforme o actuaron colectivamente. Bastaba un acontecimiento en apariencia nimio, una conmemoración, para que la mortandad se disparara. Como en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936 en Sevilla: para celebrar el golpe antirrepublicano de Sanjurjo de 1932 fueron asesinados, entre otras personalidades de la izquierda, el primer alcalde republicano de la ciudad y diputado a Cortes en 1933 y 1936, José González Fernández de Labandera; el diputado socialista Manuel Barrios; el secretario de la masonería andaluza Fermín de Zayas; y el notario andalucista Blas Infante. Agosto, el mes festivo por antonomasia en España, fue en 1936 el mes de la muerte. Muerte en forma de «paseos», que mancharon con sangre aquella atmósfera inclemente. Las víctimas eran detenidas en las calles o en sus casas, por ser «significados izquierdistas», por oponerse al «glorioso Movimiento Nacional», buscadas porque aparecían en la documentación confiscada en las sedes de las organizaciones políticas y sindicales, señaladas por sus vecinos o marcadas por su irreligiosidad. Se las encerraba en los numerosos edificios habilitados como cárceles en los primeros días, donde permanecían hasta la «saca», otra palabra que se hizo con un puesto de honor en el vocabulario de las represiones en los dos bandos durante 1936. A los elegidos en las «sacas» se les «paseaba» por la noche y antes del amanecer. A veces, las autoridades judiciales se presentaban para proceder al levantamiento de cadáveres, pero lo normal en esos primeros momentos es que quedaran abandonados, tras ser fusilados después de que un cura hubiera intentado auxiliar a los presos espiritualmente. El alud de asesinados traídos por aquella gran labor «higiénica» alimentaba todo tipo de anomalías. A miles de personas nunca se las registró, mientras que otras muchas aparecían como «hombre o mujer sin identificar». 581 varones y 26 mujeres constan así, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza. 827 están inscritos en Huelva sin fecha de fallecimiento. Es el momento de las grandes matanzas en el territorio de la II División de Queipo de Llano, en Galicia, en Extremadura, en Aragón, de los asesinatos en masa, de las ejecuciones realizadas por guardias civiles, por paisanos armados, por patrullas «paramilitares» que mataban por placer. Los muertos ya no cabían en los cementerios y por eso se cavaban grandes fosas comunes, como en Lardero, un pueblecito cercano a Logroño donde fueron fusiladas y enterradas cerca de 400 personas. O como en Víznar, a escasos kilómetros de Granada, donde encontró la muerte García Lorca. Fosas comunes cavadas rápidamente por las propias víctimas o por orden de la autoridad competente, como la del concejal del Ayuntamiento de Zaragoza García Belenguer que solicitaba el 5 de agosto de 1936 que fueran llevados compresores al cementerio «para verificar con mayor rapidez los trabajos de aperturas de zanjas». Ese terror «caliente» no necesitaba de procedimientos ni garantías previas. Tres cuartas partes de los 1.830 asesinados en Cáceres fueron «paseados», casi todos en los primeros meses, mientras que sólo 32 de las 2.578 víctimas de la represión en la ciudad de Zaragoza durante 1936 pasaron por consejos de guerra, ocho de las cuales eran miembros del ejército fusilados en los mismos cuarteles. En realidad, la condición de militar era casi la única que durante esos primeros meses le libraba a uno del «paseo» en la zona rebelde, lo que no significa, sin embargo, que los militares fieles a la República o que se mostraron indecisos ante la sublevación escaparan a la cruel persecución de sus compañeros insurrectos. Tras pasar consejos de guerra fueron ejecutados, entre otros, el contraalmirante Antonio Azarola en El Ferrol el 4 de agosto de 1936; los generales Enrique Salcedo, jefe de la VII División, y Rogelio Caridad en La Coruña el 9 de noviembre; y el general Manuel Romerales en Melilla. Ni siquiera las voces de clemencia impidieron el fusilamiento de los generales Miguel Campíns y Domingo Batet. El primero, gobernador militar de Granada, se opuso a la sublevación y fue detenido a punta de pistola por varios oficiales que le obligaron a firmar la declaración del estado de guerra. Conducido a Sevilla, fue condenado a muerte por «rebelión» el 14 de agosto. Dos días después fue fusilado. Franco, amigo de Campíns, intercedió sin éxito ante Queipo. Batet, que había sido jefe de la IV División de Cataluña en octubre de 1934, restaurando la autoridad del Gobierno central frente a la Generalitat, era en julio de 1936 jefe de la VI División Orgánica con sede en Burgos. Se negó a unirse a los sublevados, por lo que fue condenado a muerte y fusilado el 12 de febrero de 1937. Franco, ignorando el ruego de clemencia formulado por Queipo, llegó a intervenir en el proceso judicial contra Batet. Fue su venganza contra Queipo por la ejecución de Campíns. Más rápido y expeditivo fue lo del general Núñez de Prado, director general de Aeronáutica que viajó el 18 de julio a Zaragoza para convencer a Miguel Cabanellas, jefe de la V División, de que no se sublevara. Detenido por el general Álvarez Arenas, fue pasado por las armas. Al parecer, en Pamplona, aunque ni en la capital navarra ni en la aragonesa hay constancia de la inscripción de su muerte. Aquel movimiento patriótico no podía permitirse resistencia. Y los que lo intentaron, lo pagaron, empezando por varios oficiales y jefes asesinados sin dilación ni juicio en Tetuán y Melilla. El pueblo en armas Claro que para respuesta brutal la que se dio contra los militares sublevados que fracasaron en su intento y a quienes se consideraba responsables de la violencia y la sangre que estaba esparciéndose por ciudades y campos de la geografía española. La mayor parte de los militares detenidos en Barcelona fueron trasladados al vapor Uruguay atracado en el puerto. Obviamente, los jefes de la revuelta encabezaron la lista de ejecutados. Tras un juicio en el mismo barco el 11 de agosto, los generales Manuel Goded y Álvaro Fernández Burriel cayeron ante un pelotón de fusilamiento al día siguiente en el castillo de Montjuïc, en el mismo lugar donde se había fusilado a Francisco Ferrer y Guardia en 1909 y encarcelado y torturado a cientos de anarquistas desde finales del siglo XIX. Los militares que actuaron como juez instructor y fiscal en ese consejo de guerra, el coronel Carlos Caballero y el teniente auditor Pedro Rodríguez, serían fusilados en Barcelona en 1939, tras la conquista de la ciudad por las tropas de Franco.