Mempo Giardinelli

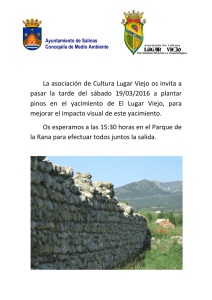

Anuncio