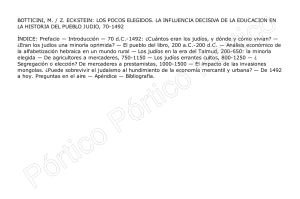

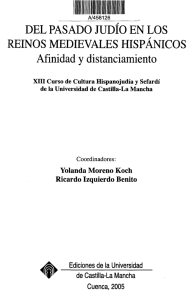

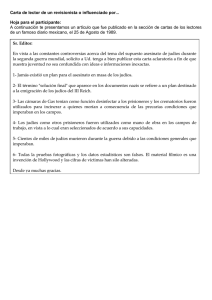

Sombras y luces de la Edad Media

Anuncio