HONDURAS PEDIATRICA Publicación de la Asociación Pediátrica

Anuncio

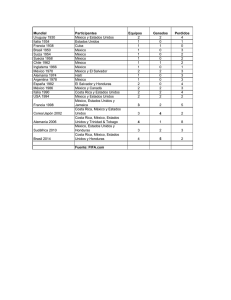

HONDURAS PEDIÁTRICA Publicación de la Asociación Pediátrica Hondureña AUSPICIADA POR EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA DIRECTOR: DR. ROBERTO MEJIA DURON — ADMINISTRADOR: DR. ALBERTO C. BENDECK EDITORES: DR. LUIS A. BARAHONA - DR. DAN1LO CASTILLO M. - DR. MANUEL E. LABIOS APARTADO POSTAL 1D5~C " TEGUCIGALPA. D. C, HONDURAS C. A. TODOS LOS MIEMBRO DE LA COLABORADORES: ASOCIACION PEDIATRICA HONDUREÑA VDU 3 AGOSTO — SEPTIEMBRE — OCTUBRE — NOVIEMBRE 1968 No. 5 SUMARIO Pág. NOTAS EDITORIALES ......................................................................... 252 TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN URINARIA EN EL NIÑO.' Experiencia en 20 casos manejados en el Hospital General y Asilo de Inválidos ........................................................................... 254 Dr. Danilo Castillo Molina. CALCINOSIS UNIVERSALIS .............................................................. Dr. Gilberto Osorio Contreras. 262 DE INTERÉS PEDIÁTRICO: Examen Neurológico del Lactante 274 Tabla Normativa del Desarrollo Psicomotor del Lactante ........... 278 AL TRAVÉS DE LA LITERATURA PEDIÁTRICA: Encefalopatía Hipertensiva, manifestación única de una Glomerulonefrítis Aguda Post-estreptocóccica del Niño. La Corea de Huntington del Niño ............................................................................................... 282 SECCIÓN INFORMATIVA...................................................................... 285 LISTA DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN PEDIÁTRICA HONDU RENA ................................................................................................. 287 LISTA DE ANUNCIANTES ................................................................. 289 HONDURAS PEDIÁTRICA 251 HONDURAS PEDIATRICA Publicación de la Asociación Pediátrica Hondureña AUSPICIADA DIRECTOR: POR EL PATRONATO DR. ROBERTO MEJIA DURQN — NACIONAL ADMINISTRADOR: DE LA INFANCIA DR. ALBERTO C, 2ENDSCK EDITORES: OR. LUIS A. 0ARAHONA - DR. DANILD CASTILLO M. - DR. MANUEL E. LARIOS APASTADO POSTAL 1D5-C - TEGUCIGALPA. D. C, COLABORADORES- VGL . 3 HONDURAS. C. A. T0D0S L0S MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN PEDIÁTRICA HONDURENA AGOSTO — SEPTIEMBRE — OCTUBRE — NOVIEMBRE 1968 No. 5 NOTAS EDITORIALES SOBRE UN TEMA DE DR. ROBERTO MEJIA DURON. Nos estamos refiriendo a un tema de la más palpitante actualidad, cual es el de la Planificación Familiar. La Asociación Nacional de Planificación Familiar ha emprendido su campaña, al igual que en muchos otros países pertenecientes al Tercer Mundo, no ya enfocando el aspecto ético, moral, religioso o metafísico del asunto, sino concretamente promoviendo el Control de la Natalidad para reducir o aliviar en parte esos problemas sociales y económicos dé estos países. Recientemente la Asociación Médica Hondureña ha patrocinado una mesa redonda sobre este apasionante tema, en la cual disertaron: Un economista enfocando el aspecto económico y social, un médico psiquíatra abordando el sentido espiritual y humano, y un sacerdote exponiendo los diversos aspectos HONDURAS PEDIÁTRICA 252 éticos y morales del discutido asunto del control de la natalidad en este país. En efecto, no somos un país superpoblado; por el contrario, nuestra población relativa es una de las más bajas, con un promedio de 17 habitantes por kilómetro cuadrado, y en consecuencia hace falta incrementar nuestra población, pero también con la expresa condición de mejorar las condiciones de existencia, elevándolas a un nivel humano en una gran parte de nuestra población obrera y campesina. En resumen, se pretende lograr la adaptación a un mal, ya que no es posible resolver la problemática social y económica. Se trata, pues, en apariencia, de crear una falsa impresión de seguridad social, limitando los recursos humanos para disminuir el problema del hambre y la desnutrición, en vez de tirar el mayor provecho de los recursos naturales y poner en marcha la maquinaria del progreso social. HONDURAS PEDIÁTRICA 253 TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN URINARIA EN EL NIÑO EXPERIENCIA EN 20 CASOS MANEJADOS EN EL HOSPITAL GENERAL Y ASILO DE INVÁLIDOS ( * ) DR. DANJLO CASTILLO MOLINA (**) INTRODUCCIÓN La pielonefritis puede definirse como el conjunto de alteraciones patológicas subsiguientes a la multiplicación de bacterias patógenas en el parénquima renal y en el sistema de los cálices y la pelvis renales (1). En los últimos años ha aumentado en forma muy importante el interés por el estudio de la infección urinaria en el niño, dadas las consecuencias graves que acarrea a estos pacientes en el futuro, ya que se ha demostrado que las complicaciones son más graves cuando menor es la edad del paciente en que se presenta. No se ha dilucidado la frecuencia de la infección de las vías urinarias en los niños, pero se acepta en general que es una causa frecuente de ingresos en los hospitales infantiles (2). Michie estima una cifra de 5% (3) de todos los pacientes tratados en los servicios pediátricos. La mayor mortalidad por infección urinaria ha sido señalada por diversos autores y esto trae como consecuencia la necesidad de efectuar el diagnóstico y tratamiento en forma precoz. Es probable que las infecciones de las vías urinarias sólo cedan su lugar de frecuencia a las infecciones del aparato respiratorio, y son uno de los problemas principales en las enfermedades infecciosas dependientes de bacterias en la actualidad la pielonefritis y sus consecuencias crean un problema muy extenso para la medicina preventiva. Pocas (*) Tratamiento con Mandelamine y Wintomylón. (**) Jefe de la Sala de Niñas del Hospital General y Asilo de Inválidos. Con la colaboración de las Jefes de Enfermería de las Salas de Lactantes y Niñas. HONDURAS PEDIÁTRICA 254 enfermedades han resultado tan descorazonadoras desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico (4). MATERIAL Y MÉTODO Para la elaboración de este trabajo se estudiaron un total de 20 pacientes con I.U., en las edades comprendidas entre 1 y 6 años. El estudio se realizó en el Departamento de Pediatría del Hospital General y Asilo de Inválidos de Tegucigalpa, D. C. y se contó con la colaboración especializada del Laboratorio Clínico del hospital, a cargo del Dr. Edmundo Poujol. Los pacientes estudiados proceden, en su mayoría, de la Sala de Lactantes (80%) y en resto a la Sala de Niñas (20%). Para hacer diagnóstico de I.U. se tomó en cuenta el cuadro clínico, el examen de orina corriente, haciendo hincapié en el estudio del sedimento, y el urocultivo cualitativo y cuantitativo con su correspondiente antibiograma. En el estudio de la sensibilidad de los diferentes microorganismos cultivados se tomó en cuenta diferentes antibióticos y quimioterápicos pero se puso especial atención a la sensibilidad al Acido Mandélico * y al Acido Nalidíxico **, drogas en las que pusimos especial interés, con objeto de comprobar su eficacia en nuestro servicio hospitalario. Para la obtención de las muestras para el urocultivo se recurrió al sondeo instrumental, previas medidas de rigurosa asepsia, en los lactantes del sexo femenino. En los niños, la recolección de la muestra se hizo por medio de tubo estéril, previo aseo de la región, colocado convenientemente y siendo retirado cuando la micción no se produjo dentro de la primera hora siguiente a su colocación. Las muestras fueron enviadas inmediatamente al laboratorio, en donde se procedió a su examen (Gram y cultivo) sin pérdida de tiempo, ya que contamos con la colaboración de personal designado especialmente para tal efecto. Tanto la recolección de las muestras como su manejo y análisis fueron hechas por personal seleccionado y entrenado previamente, no habiéndose permitido su manejo por personas ajenas al estudio. * Mande arome. ** Wintomylon. HONDURAS PEDIÁTRICA 255 Figura No. 1 HONDURAS PEDIÁTRICA 256 Se hizo hincapié en el estudio del ph. densidad y sedimento urinarios. Para hacer diagnóstico bacteriológico de infección urinaria, tomamos únicamente y en forma estricta la presencia de más de 100.000 bacterias por mililitro. Nos apegamos, pues, a criterio de "infección urinaria indiscutible", según lo aceptado por la mayoría de los autores. (4, 5, 6) El manejo terapéutico de los pacientes se hizo ateniéndose a la sensibilidad obtenida por el antibiograma, orientándose especialmente hacia los quimioterápicos conocidos como ácido mandélico (Mandelamine) y ácido nalidíxico (Wintomylon). Las dosis usadas fueron de 100 miligramos por kilo de peso y por día para el primero y de 50 miligramos por kilo de peso y día para el segundo. Todas las dosis diarias fueron repartidas en cuatro fracciones, administrándose cada 6 u 8 horas. A todos los pacientes tratados con ácido mandélico se les administró sistemáticamente 1 gramo de vitamina C por día, vía oral (500 mg. cada 12 horas), con el objeto de garantizar la acidificación del medio urinario. El tratamiento se administró como mínimo durante 15 días, habiéndose descontinuado después. Los cultivos de control se hicieron en número de dos por cada paciente, habiéndose hecho el primero a los 8 días y el segundo a los 15 días de iniciado el tratamiento con el quimioterápico elegido. Dada la idiosincrasia de nuestra clientela hospitalaria de asistencia gratuita, nos fue imposible seguir los pacientes a su egreso, por lo cual no pudimos obtener más información. RESULTADOS De los 20 casos estudiados, 10 presentaron infección urinaria por Escherichia coli (50%), 6 casos por Proteus (30%) Fig. 1. SENSIBILIDAD. —En la serie estudiada encontramos que 18 casos presentaron sensibilidad positiva al ácido mandélico (90%), 6 casos fueron sensibles al ácido nalidíxico (30%). Como vemos, este total arroja más del 10%, lo cual es explicado porque 6 pacientes presentaron sensibilidad para ambos medicamentos simultáneamente. (Fig. 2). HONDURAS PEDIÁTRICA " 257 DROGA EMPLEADA. —Se utilizó el ácido mandélico en 15 casos (75%) y el ácido nalidíxico en 5 casos (25%). En los casos que presentaron sensibilidad positiva a ambos medicamentos se usó arbitrariamente uno de ellos. De los 15 casos tratados con ácido mandélico, se obtuvo cultivos negativos en 14 casos (93%, habiéndose fracasado en un caso (7%). De los 5 casos tratados con ácido nalidíxico se obtuvo buen resultado, con 2 cultivos en cada uno de ellos en el 100%. Uno de los casos resultó ser resistente a ambos medicamentos, habiéndose empleado en su tratamiento ácido nalidíxico con controles negativos posteriormente. En otro caso que fue sensible al ácido mandélico (positivo por Klebsiella Neumoniae), se administró equivocadamente ácido nalidíxico, habiéndose obtenido igualmente buen resultado. En el transcurso del tratamiento de 3 casos, hubo cambios en la flora bacteriana: En uno de ellos, que inicialmente fue positivo por Proteus Mirábilis, más tarde se encontró positivo por Klebsiella. Otro caso que inicialmente fue positivo también por Proteus Mirábilis, pasó luego a ser negativo por éste, pero positivo por Acromobácter. Y el último, que fue positivo inicialmente por E. Coli, se negativízó y se hizo positivo por Citrobácter más de 500.000.00 bacterias por mi. COMENTARIOS De la casuística revisada por nosotros, aunque corta (20 casos), empleando ácido mandélico y ácido nalidíxico en su manejo terapéutico, podemos deducir los hechos siguientes: a) Confirmamos, como lo demuestra la literatura mundial, la amplia predominancia de los gérmenes gram-negativos como responsables de infección urinaria en el niño. b) En los casos estudiados, la E. Coli fue ampliamente pre dominante como responsable de I.U. (50% de los casos), siendo seguida por el Proteus (30%). Esto está de acuer do con lo encontrado por otros autores (5). HONDURAS PEDIÁTRICA 258 c) Encontramos que en la mayoría de los pacientes con I.U. el Ph urinario tiene tendencia a ser alcalino. En nuestra serie se encontró que en 14 casos en Ph fue de 6 (87%) y en 2 casos (13%) el Ph fue de 7. Esto es de importancia trascendental, pues es de todos conocido que el ácido mandélico necesita de un medio urinario ácido para ejer cer su mayor eficacia terapéutica. d) Como consecuencia de lo expuesto en el inciso anterior, se desprende la necesidad de emplear acidificantes del medio urinario simultáneamente con el uso de mandelamine (vitamina C en altas dosis, metionina, etc.) e) En la presente serie, aunque estamos conscientes de que su limitación numérica restringe el valor de las conclu siones, consideramos que la eficacia de los medicamen tos empleados es alta (93% para el ácido mandélico y 100% para el ácido nalidíxico). f) Los resultados obtenidos en este trabajo son producto del análisis a corto plazo, no habiendo obtenido conclu siones ulteriores, dado que perdimos el contacto con los pacientes objeto del estudio. g) Confirmamos lo aseverado por otros autores (3 ), en lo que respecta a superinfección y flora bacteriana cam biante en el curso del tratamiento del paciente con I.U. (3 casos). h) Consideramos de importancia fundamental la evaluación exhaustiva del estado general y la modificación conveniente del "terreno" de cada paciente en particular. i) Consideramos que es necesario hacer una evaluación clínica y radiológica completa de todo paciente que presenta I.U., especialmente en los primeros 3 años de la vida, en donde la frecuencia de las malformaciones del aparato urinario es elevado (2.3). j) El tratamiento del niño con I.U. debe ser duradero. La mayoría de los autores aconsejan hacerlo por períodos que van desde 15 días como mínimo hasta 6 meses como promedio y 2 años como máximo (7). k) La tendencia actual de la mayoría de la gente entendida en la materia, es tratar con el antibiótico o quimioteráHONDURAS PEDIÁTRICA 259 c) Encontramos que en la mayoría de los pacientes con I.U. el Ph urinario tiene tendencia a ser alcalino. En nuestra serie se encontró que en 14 casos en Ph fue de 6 (87%) y en 2 casos (13%) el Ph fue de 7. Esto es de importancia trascendental, pues es de todos conocido que el ácido mandélico necesita de un medio urinario ácido para ejer cer su mayor eficacia terapéutica. d) Como consecuencia de lo expuesto en el inciso anterior, se desprende la necesidad de emplear acidificantes del medio urinario simultáneamente con el uso de mandelamine (vitamina C en altas dosis, metionina, etc.) e) En la presente serie, aunque estamos conscientes de que su limitación numérica restringe el valor de las conclu siones, consideramos que la eficacia de los medicamen tos empleados es alta (93% para el ácido mandélico y 100% para el ácido nalidíxico). f) Los resultados obtenidos en este trabajo son producto del análisis a corto plazo, no habiendo obtenido conclu siones ulteriores, dado que perdimos el contacto con los pacientes objeto del estudio. g) Confirmamos lo aseverado por otros autores (3), en lo que respecta a superinfección y flora bacteriana cam biante en el curso del tratamiento del paciente con I.U. (3 casos). h) Consideramos de importancia fundamental la evaluación exhaustiva del estado general y la modificación conveniente del "terreno" de cada paciente en particular. i) Consideramos que es necesario hacer una evaluación clínica y radiológica completa de todo paciente que presenta I.U., especialmente en los primeros 3 años de la vida, en donde la frecuencia de las malformaciones del aparato urinario es elevado (2.3). j) El tratamiento del niño con I.U. debe ser duradero. La mayoría de los autores aconsejan hacerlo por períodos que van desde 15 días como mínimo hasta 6 meses como promedio y 2 años como máximo (7). k) La tendencia actual de la mayoría de la gente entendida en la materia, es tratar con el antibiótico o quimioteráHONDURAS PEDIÁTRICA 259 pico de elección por un período aproximado de 15 días, para luego continuar con la administración prolongada de sulfonamidas hasta por períodos de 6 meses a 2 años (2, 8). 1) En esencia, el planteo general del tratamiento de la infección urinaria debe fundarse en el concepto claro de que el riñón y el sistema productor de orina, son una unidad anatómica en la cual la infección de un sitio puede llegar fácilmente a otro. "Es menester percatarse de que la infección importante es en los tejidos y no en la orina". Sólo atendiendo a lo anterior podemos inferir la importancia del "tratamiento duradero" del paciente portador de una infección urinaria. RESUMEN Se hace una revisión, en el presente trabajo, sobre el tratamiento de la Infección Urinaria en el niño. Se revisa h acción del ácido mandélico y del ácido nalidíxico en el tratamiento de esta entidad. Se concluye lo siguiente: a) La I.U. es un cuadro más frecuente de lo que parece en clínica pediátrica. b) Se comprueba la tendencia a la alcalinidad del medio urinario del niño portador de I.U. c) Se confirma la benignidad del ácido mandélico y del ácido nalixídico en el tratamiento. d) Se hace hincapié en la necesidad de hacer el diagnóstico precoz para la instauración temprana de la terapéutica. e) Se hace especial énfasis en la necesidad de una terapéu tica orientada por el Antibiograma y sobre la necesidad de manejar los pacientes con "tratamiento prolongado". SUMMARY In the present study we have made a review of the treatmet of urinary infection in the child. We deal with the therapeutic effect of mandelic acid and nalidixic acid in the treatment of this affection. We have taken out the folowing conclusions: HONDURAS PEDIÁTRICA 260 a) The urinary infection in pediatric clinic is more frequent than it is thought. b) We have notice the tendency to alcalinity o£ urine in the affected child. c) The effectiveness of mandelic acid and niladixic acid in the treatment. d) It is really necessary to establish the diagnossis precociously in order to start the treatment inmediatly. e) The treatment shoud be carried out according to the antibiograme data; and it will be as long as possible. BIBLIOGRAFÍA 8. —Kleeman, C. R.; Hewitt, W. L. y Guze, L. B.: Pielonephritis. Medicine 39: 3. 1960. 2. —Rubín I. Mitchel: Algunos aspectos de la Pielonefritis. Clínicas Pediátricas de Norte América, 649: 655. 1960. 3. —Michie, A. J.: Pediatric Urology. Pediatrics. 24: 1118, 1959. 4. —Riley, Harris D. Jr.: Pielonefritis en la Lactancia y la Niñez. Clínicas Pediátricas de Norte América. Págs. 731-755, 1964. 5. —Portillo, J. M. y Grümberg: La Infección Urinaria en el Niño: Enfermedades del Niño, 67-82. Editorial Delta, Montevideo, Uruguay, 1967. 6. —Castillo M., Danilo y Col.: Incidencia de la Infección Urinaria en el Niño Severamente Desnutrido. Rev. Honduras Pediátrica. 174-182, Volumen 3, Tomo 3, 1968. 7. —De Luca, F. G.; Fisher, J. H. y Swenson, D.: Review of Recurrent Urinari-Tract Infections in Infancy and Early Childhood. New England J. Med. 268: 75. 1963. 8. —Daeschner, W. C: Tratamiento Antimicrobiano de Infecciones de las Vías Urinarias; Clínicas Pediátricas de Norte América. 251: 59. 1968. HONDURAS PEDIÁTRICA 261 CALCINOSIS UNIVERSALIS DR. GILBERTO OSORIO CONTRERAS PRESENTACIÓN DE UN CASO La calcificación es un proceso que resulta de la acumulación de sales de calcio de un tejido, algunas veces sólo detectables microscópicamente, otras veces demostrables por medio de los rayos X o verse a simple vista. Se dice que hay calcinosis o calcificación patológica, cuando otros tejidos distintos al óseo y dentario contienen depósitos de calcio. Normalmente la cantidad de calcio y fósforo en el suero sanguíneo es mantenida dentro de ciertos límites. Este límite es el resultado de un equilibrio dinámico, dependiente de la absorción de calcio en el intestino, de la resorción de los depósitos en los huesos y de la excreción por el riñón y las evacuaciones. La vitamina D y la hormona paratifoidea ejercen su influencia sobre la concentración sérica del calcio por efecto sobre uno u otro de estos factores básicos. Cuando se producen aumentos de iones calcicos sin una disminución compensadora de los iones fosfato, o a la inversa, entonces se produce una precipitación de fosfato de calcio ínsoluble. Expresado en otra forma, para una tensión dada de dióxido de carbono, las sales insolubles son precipitadas cuando el producto de los iones calcio y iones fosfato exceden ciertos límites. Si la tensión del dióxido de carbono disminuye, por consecuencia volviéndose el medio más alcalino, menor cantidad de iones calcio y fósforo pueden permanecer en solución y el fosfato de calcio es nuevamente precipitado. (4) Ciertos estados patológicos pueden causar aumento de les iones de calcio o del fósforo o de ambos a la vez, ya sea en el suero sanguíneo o en el líquido intersticial. Si el aumento es tan grande que excede la solubilidad total de iones calcio y fosfato, el fosfato de calcio precipita en los tejidos normales. Generalmente las precipitaciones se proHONDURAS PEDIÁTRICA 262 ducen en tejidos tales como del estómago, pulmones y riñón; pero la precipitación puede ocurrir en cualquier parte. La calcificación de tejidos normales puede encontrarse en casos de hiperparatiroidismo, intoxicación por vitamina D, enfermedades destructivas de los huesos y en el seudohipoparatiroidismo, habiéndose señalado casos de calcificaciones de causas desconocidas que se ha dado en llamar hipercalcinosis idiopáticas. (4) El tipo más común de calcificación ocurre en presencia de concentraciones normales de iones de calcio y fósforo en el suero sanguíneo y líquido intersticial, que es lo que sucede en la calcificación de los huesos. Se piensa que el tejido osteoide contiene enzimas que liberan fosfato de ciertas substancias apropiadas y el aumento de iones fosfato hace alcanzar el producto de iones calcio y iones fosfato a niveles más altos del punto de solubilidad, dando por consecuencia la precipitación del fosfato de calcio. Se tiene algunos datos que evidencian que los tejidos dañados pueden servir de substrato para que las enzimas liberadoras de fosfato actúen, pudiendo producirse calcificación en estos tejidos por un mecanismo similar al anterior. Aún más, los tejidos dañados pueden producir una baja tensión de dióxido de carbono; así, menor cantidad de iones calcio y iones fosfato pueden permanecer en solución, favoreciendo por consecuencia la calcificación. Se piensa también, como mecanismo de la calcificación, en una despolimerización de las cadenas glucoproteicas de la substancia fundamental del tejido conjuntivo, que produce la densidad de los caloides de esta última y libera por este hecho parte del calcio tisular (que está en proporción directa a la densidad de los caloides); este calcio liberado es suceptible de precipitarse bajo forma de fosfato de calcio principalmente. (4) Las calcinosis intersticiales del niño, son divididas generalmente, Steinitz (1931), Rothstein y Welt (1936) (Tomado de 5), en dos grandes grupos: V Las calcinosis circunscritas o localizadas, también llamadas gota calcárea, que son excepcionales en temprana edad. En estas calcinosis los depósitos de calcio son exclusiHONDURAS PEDIÁTRICA 263 vamente cutáneos y subcutáneos, de pequeñas dimensiones y localizados en territorios más o menos restringidos. (Tomado de 5). 2° Las calcinosis generalizadas, llamadas universalis(2), que son las más frecuentes en la niñez, presentan depósitos de calcio que invaden los tegumentos, el tejido celular subcutánteo el tejido intersticial de los músculos, las aponeurosis y los tendones, tanto del tronco como de las extremidades. Además de esos dos grupos hay una forma tumoral (1), de la que se han publicado varios casos en adolescentes en estos últimos años, caracterizada por la formación de grandes masas calcicas, duras, generalmente múltiples, de localización yuxta-articular, fijadas en la profundidad, de extensión más o menos rápida y su volumen puede ser tan grande que obligue a una exéresis quirúrgica. Los depósitos de calcio se pueden producir, al menos en apariencia, sin causa alguna, que es lo que se conoce con el nombre de calcinosis universal idiopática (Hom y Greeman, 1950; Scott y Lily, 1954, etc. ( 5 ) ; pero en la mayor parte de los casos es precedida por el desarrollo de una colagenosis crónica esclerodermia edematosa, más a menudo una polirniositis o dermatomiositis y en algunos casos mixtos de "esclero-dermatomiositis". Dos anormalidades pueden dar como resultado calcificaciones en los tejidos blandos: (4) 1° Los daños en los tejidos. 2° Las anormalidades del metabolismo que producen aumento de la concentración sérica del calcio, del fósforo o de ambos a la vez Teniendo como base estas dos anormalidades, se ha formulado la siguiente clasificación: (4) A) Calcificación por tejidos dañados; \° Calcificaciones asociadas generalmente con daños localizados y un conocido agente agresor: a) Traumas mecánicos o físicos. b) Neoplasias: benignas o malignas. HONDURAS PEDIÁTRICA 264 c) Infecciones parasitarias. d) Cuerpos extraños. e) Desórdenes circulatorios: venosos o arteriales. f) Procesos infecciosos. g) Defectos congénitos. 2° Calcificaciones asociadas con daños de tejidos dispersos y de origen desconocido: a) Escleroderma y/o Raynaud's syndrome. b) Dermatomiositis. c) Lupus eritematoso. d) Artritis reumatoidea. e) Acrodermatitis atrófica crónica. f) Enfermedades del colágeno mixtas. B) Calcificaciones debidas a anormalidades de la regulación del calcio y/o del fósforo (remotamente de anormalidades del sitio de depósito): 1. Hiperparatiroidismo. 2. Insuficiencia renal. 3. Intoxicación por la vitamina D. 4. Enfermedades destructivas de los huesos. 5. Seudo hipoparatiroidismo. HISTORIA CLÍNICA Félix Villalobos Maldonado, de 7 años de edad, originario de Curaren (Departamento de Francisco Morazán), domiciliado en el mismo lugar; fue ingresado al hospital por presentar "pelotas en las nalgas", el 28 de diciembre de 1962. Según lo manifestado por la madre a su ingreso, hace tres años, consecutivamente a una gripe asiática, el niño presentó debilidad general extrema, apatía, adinamia, notando después dificultad en los movimientos de flexoextensión HONDURAS PEDIÁTRICA 26í de las grandes articulaciones; igualmente hiporexia y pérdida progresiva de peso, todo esto sin episodios febriles. Desde hace un año le aparecieron unas tumoraciones pequeñas en las regiones glúteas, poco dolorosas, sin cambios de coloración de la piel, las que fueron creciendo progresivamente hasta el tamaño de un limón pequeño. Dichas tumoraciones se volvieron poco a poco blandas, con piel lustrosa, llegando a supurar un líquido claro amarillento, no fétido, en poca cantidad, y con tendencia a la cicatrización espostánea. Otras tumoraciones similares le aparecieron en los huecos poplíteos y cara anterior de los codos, donde no hubo otras complicaciones. En los antecedentes familiares no hay nada importante a señalar, salvo en la madre, que fue operada de bocio. En los antecedentes personales sólo se señala mala alimentación en la historia de ingreso y no fue posible recoger más datos por haber regresado su madre al pueblo de origen. Examen físico. —Niño de raza mestiza, con talla interior a la normal y nutrición deficiente. Facies triste, poco orientado en lugar y tiempo, con un siquismo poco desarrollado y un tanto apático. Camina con dificultad, arrastrando los pies. Temperatura 36.5, pulso 100, respiración 28, presión arterial 105/60, peso 30 libras y talla 112 cms. En la piel de varias partes del cuerpo se observan discromía como de secuelas de una enfermedad eruptiva. En las regiones glúteas se observan pequeñas cicatrices y dos tumoraciones, una de cada lado, renitentes y fluctuantes, con un halo violáceo de la piel, ambas de un tamaño aproximado de 6 cms. de diámetro. Las extremidades superiores se presentan con piel sin turgencias, con zonas descamativas epidérmicas y masas musculares atroncas. Hay franca limitación de movimientos de extensión del codo, tanto activa como pasivamente, adoptando los miembros una posición de flexión acentuada permanente. En las caras anteriores de ambos codos se encuentran unas tumoraciones duras, no dolorosas, de unos dos cms. de diámetro, adheridas solamente a los planos superficiales y sin cambios de coloración de la piel. HONDURAS PEDIÁTRICA 266 Los miembros inferiores presentan igualmente musculatura muy atronca, visualisándose las estructuras tendinosas. Se observa también en estos miembros tendencia a la posición de flexión, con limitación de la extensión a nivel de las rodillas. En las regiones submaxilares, axilares e inguinales se palpan pequeños ganglios duros, lisos, movibles e indolentes. El resto de la exploración física no revela nada de particular. La presencia de los abcesos fríos en las regiones glúteas hicieron sospechar un proceso tuberculoso, por lo cual se ordenaron radiografías de los huesos de la pelvis y de los pulmones, habiendo informado el radiólogo lo siguiente: El parenquima pulmonar no presenta evidencia de patología. Pelvis: calcificaciones irregulares proyectadas sobre la pelvis ósea 28/12/62 (ver fotos números 1 y 2). Un nuevo Foto N. 1 Foto N. 2 informe radiológico del 3 de enero de 1963 es el siguiente: en ambas regiones glúteas a nivel del tejido celular subcutáneo se observa la presencia de depósitos de calcio que alcanHONDVRAS PEDIÁTRICA 267 zan 5 cms. en su mayor diámetro. También se observa un pequeño depósito en el tejido subcutáneo del muslo derecho. Los huesos de la pelvis aparecen osteoporóticos. Otras radiografías tomadas en el mismo mes de enero en otros sitios, revelan depósitos de calcio en ambos muslos y en los tejidos blandos del tercio distal de la pierna derecha (ver foto N. 3); un depósito grande por delante de la articulación del Foto No. 3 codo izquierdo y una pequeña alrededor del codo derecho. Los huesos largos de los miembros superiores e inferiores muestran una ligera descalcificación. También se señala atrofia de los tejidos blandos de los mismos. Otros exámenes complementarios practicados: eritrocitos 3.790.000, leucocitos 5.000, hemoglobina 11.5 grs., linfocitos 359-6, neutrófilos 61%, orina neutra, densidad 1.020, glucosa negativa, albúmina negativa. El examen coprológico reveló huevos de ascárides, lamblias, histolyticas activas. V.D.R.L. negativo. Tuberculina negativa. Examen bacteriológico del abceso glúteo resultó negativo. El análisis qumico del contenido del abceso glúteo reveló sales de calcio. Con HONDURAS PEDIÁTRICA 268 el fin de descartar una lesión renal, se practicó un pielograma intravenoso que resultó normal. El examen anatomo-patológico de una muestra de piel y tejido celular subcutáneo de las cercanías de un abceso glúteo fue informado de la manera siguiente: la piel no muestra alteraciones de importancia. En la profundidad de la dermis y en el tejido celular se encuentran depósitos de calcio finamente granular y algunos cuerpos extraños birrefringentes y asemejan agujas de colesterol: rodeando estas zonas existe tejido fibroso denso y algunas células gigantes de cuerpo extraño. En otra muestra de músculo tomada en un muslo y en región aparentemente sana, el patólogo informó: las alteraciones más importantes se observan en músculo, en el cual existe infiltración inflamatoria focal, moderada atrofia y especialmente áreas de fibrosis antigua entre fascículos musculares. Electrocardiograma normal. Tratamiento y evolución. —El 25 de febrero de 1963 se inicia tratamiento de la calcinosis de este paciente, con Kenacort (triancinolona) 8 miligramos cada 6 horas. Este tratamiento no se inició antes porque el niño presentó sarampión, el cual evolucionó en forma atenuada. A fines del mes de marzo del mismo año los abcesos glúteos se fistulizaron, dejando salir un líquido cremoso de color blanquecino; posteriormente las fístulas se cerraron, dejando cicatrices irregulares; sin embargo, en esta misma época aparecieron tumoraciones craneales, renitentes y fluctuantes, sin calor ni rubor. El 6 de mayo del año citado se cambia el Kenacort por oradexón a causa de haberse agotado la existencia de aquél, dándose las dosis de 0.4 milgramos cada 8 horas. El 20 de agosto se disminuye la dosis de oradoxón a 0.2 miligramos cada 8 horas, en vista de la desaparición completa de los abcesos glúteos y craneanos (estos últimos sin fistulizarse) y del informe radiológico de control que dice que han desaparecido todas las calcificaciones encontradas en exámenes anteriores (ver fotos números 4, 5 y 6), con excepción de un depósito solitario a nievel del tercio distal de la pierna izquierda. HONDURAS PEDIÁTRICA 269 foto N. 4 Foto N. 5 Foto N. 6 HONDURAS PEDIÁTRICA 270 Las dosis de oradexón se disminuyeron progresivamente hasta suspender el tratamiento en el mes de septiembre, época en que habían desaparecido absolutamente todos los depósitos de calcio y el niño presentaba signos de hipercorticismo. El 8 de octubre de 1963 el niño fue dado de alta con buen estado general y nutricional, masas musculares aumentadas de volumen, de tono y consistencia más o menos normales, pudiendo caminar sin dificultad y movilizando todas sus articulaciones normalmente. La evolución ulterior no la pudimos apreciar porque nunca fue traído el niño a control como les fue indicado a sus padres. COMENTARIOS El caso que presentamos aquí, aun cuando carece de las investigaciones biológicas necesarias para rescatar en forma concluyente una calcinosis debida a "anormalidades de la regulación del calcio y/o del fósforo", por motivo de no haber podido hacer los exámenes de laboratorio pertinentes, es indudable que puede incluirse dentro de la clasificación de "calcificación por tejidos dañados", que hemos apuntado anteriormente, y dentro de este grupo, en las "calcificaciones asociadas con daños de tejidos dispersos y de origen desconocido". En efecto, nuestro paciente presentaba una atrofia muscular marcada, no explicable solamente por la desnutrición, de que también adolecía. Las retracciones tendinosas de las articulaciones de los codos y de las rodillas son muestra también de daños de esos tejidos, y por fin el examen anatomopatológico de la biopsia, tomada en tejido supuesto sano, reveló alteraciones del tejido muscular con infiltración inflamatoria, moderada atrofia y fibrosis antigua entre fascículos musculares. (Es posible que con coloraciones especiales se hubiera podido descubrir alteraciones más demostrativas de las fibras musculares). Queremos hacer notar también que, según la historia de este paciente, parece que a la calcinosis le precedió, dos años antes, un mal estado general acompañado de alteraciones en los tejidos de las articulaciones y probablemente de las HONDURAS PEDIÁTRICA 271 masas musculares por la pérdida de peso y la dificultad en los movimientos. En cuanto al tratamiento, puede apreciarse el resultado de completo éxito obtenido con el uso de corticoesteroides, después de haber suministrado 32 miligramos diarios de Kenacort durante 40 días, 1.6 miligramos de Oradexón diarios durante 114 días y dosis mucho menores, progresivamente descendentes, durante aproximadamente un mes. Los resultados desfavorables a este tratamiento con corticoesteroides que se han reportado, han sido atribuidos por algunos autores (5), a la antigüedad de las lesiones de mioesclerosis y a que los depósitos calcáreos se encontraban excluidos de la circulación general; probablemente en nuestro caso no prevalecían las mismas circunstancias y de ahí el buen resultado obtenido. Otro de los tratamientos que parece haber dado algunos buenos resultados en la calcinosis, es el de los quelantes, particularmente el E.D.T.A. (sal disódica del ácido etilodiaminotetracético) o versenato de sodio (Endrate Abbot). Las dosis diarias de versenato de sodio recomendadas no deben sobrepasar los 50 mg. por kilo de peso, administradas por vía intravenosa y disueltas en 500 ce. de suero glucosado o fisiológico, debiendo durar la perfusión por lo menos cuatro horas, para evitar todo riesgo de tetania hipocalcémica. Algunos autores aconsejan tres series de cinco días seguidos de tratamiento y con intervalos de dos días entre cada serie. Estas series pueden repetirse después de varias semanas y el único peligro serio que se ha señalado es el de producir un síndrome nefrótico tóxico, debiendo interrumpirse el tratamiento en caso de aparecer albuminuria. RESUMEN Se presenta un caso de Calcinosis Universalis en un niño de 7 años de edad que, después de una gripe, presentó por largo tiempo síntomas de debilidad general, pérdida de peso, atrofia muscular, dificultad de movimientos de flexo-extensión de las grandes articulaciones y para caminar; apareciéndole dos años después en varias partes del cuerpo tumoraciones constituidas por depósitos de sales de calcio, las cuales desaparecieron con o sin fistulización después de HONDURAS PEDIÁTRICA 272 un tratamiento con corticoesteroides coincidiendo la desaparición de la calcinosis con un mejoramiento total del estado general, recuperación de las funciones motoras y aumento de las masas musculares atrofiadas. ENGLISH SUMARY This is a clinical case of Calcinosis Universalis in a seven years old male, who after a "cold", developed for long time weakness, weigth loss, muscular atrophy, dificulty in motion in the great joints on walking; two years later he appears with masses of calcium salts deposits in several parts of the body, which disapared with and without fistulization after one treatment with corticoids, also improved totally his general conditions, recovered his limb motion and muscular strength. BIBLIOGLAFIA 1. —Inclán, A. —Tumoral calcinosis. JAMA. 1943, 121, 490-495. 2.—Rotstein, J. R. y Welt, S.—Calcinosis universalis and calcinosis circunscrita an infancy and childhood. Three cases of calcinosis. with a review of the literature. Am. J. Dis. Child., 1936, 52, 368. 3.—Scott, R. B. et Lilly, M. R. De.—Idiopathic calcinosis universalis. Report of a case in a child treated with corticotrphin (A.C.T.H.) and cortisone. A. J. Dis. Child., 1954, 87, 55-62. 4.—Wheeler, C. E. et Curtís, A. C.—Soft tissue calcification with special reference its occurence in the "collagen diseases". Ann. Int. Med., 1952, 1050-1075. 5.—P. Verger, J. Dabadie et Mlle. F. Seville.—Calcinóse universal et polymyosite chronique de l'enfant. Consíderations Therapeutiques. Arch. Franc de ped. 1961, tome XVIII, No. 2, 223-236. HONDURAS PEDIÁTRICA 273 DE INTERÉS PEDIATRICO Examen Neurológico del Lactante I. —Debe comenzar con la observación simple y atenta, efectuada a una distancia adecuada para no inquietar al niño y obtener una buena visión. Ella permite apreciar los siguientes datos: 1.1. —CARA: Simetría o asimetría. 1.2. —FACIES: Vivacidad del lactante. Interés en el medio. Ansiedad. Irritabilidad. Apatía. Estigmas de mongolismo, cretinismo, gargoilismo. 1.3. —OJOS: Ptosis palpebral. Estrabismo. Signos del sol poniente. Nistagmo. Pupilas (tamaño y forma). 1.4. —BOCA Y LENGUA: Temblor (fasciculaciones asincrónicas) y desviación de la lengua. Movimientos incesantes de succión sin propósito determinado. Desviación de la comisura labial. 1.5. — POSICIÓN DEL CUERPO: Opistótomos. Actitud de rama (extremidades inferiores flectadas, con los muslos en abducción máxima). 1.6. —EXTREMIDADES: Motilidad. Posición en reposo (simetría o asimetría). Tendencia a mantener uno o ambos puños cerrados. Rotación externa de la cadera. 1.7. —MOVIMIENTOS ESPONTÁNEOS: Convulsiones (localizadas o generalizadas). Mioclonias. Temblor. 2. —EXAMEN DE LA CABEZA: Tensión del bregma. Separación de suturas. Medición de la circunferencia craneana. Los valores normales en centímetros son: HONDURAS PEDIÁTRICA 274 Nacimiento .............................. 35 1 mes ..................................... 37.6 2 meses .................................. 39.7 3 meses .................................. 40.4 6 meses.................................. 43.4 9 meses .................................. 45 12 meses .................................. 46.5 18 meses .................................. 48.4 24 meses .................................. 49 Variación normal ................. 0.5 a 1.2 cms 2.1. —TRANSILUMINACION: Debe efectuarse en un cuarto oscuro. 3. —NERVIOS CRANEANOS. 3.1. —OLFATORIO: La estimulación con tintura de benzoina produce dilatación de las aletas nasales desde el primer mes de vida. 3.2. —ÓPTICO: Capacidad para seguir un objeto o una luz Comienza con la etapa 1 en el recién nacido y alcanza la etapa III a los 4 meses. Un movimiento brusco o amenazador determina parpadeo si la función visual es normal. (Evitar desplazamientos bruscos de aire). 3.3. —MOTOR OCULAR COMÚN: PATÉTICO. MOTOR OCULAR EXTERNO: La posición de un haz de luz reflejada es ligeramente medial con respecto al centro de la pupila. FENÓMENO DE LOS OJOS DE MUÑECA: Los ojos del recién nacido rotan en dirección opuesta a aquel en que es rotada pasivamente la cabeza. 3.4. —TRIGÉMINO: Reflejo corneal (tocando la córnea con un algodón se produce el cierre de los párpados). Reacción de los puntos cardinales; el lactante abre la boca y sigue el dedo del examinador cuando éste toca los cuatro puntos cardinales de la boca del niño. HONDURAS PEDIÁTRICA 275 Está presente desde el nacimiento y persiste hasta el tercero o cuarto mes y hasta el séptimo u octavo durante el sueño. 3.5. —FACIAL: Durante el llanto la profundidad de los surcos nasolabiales debe ser igual en ambos lados. La parálisis de un lado determina diferencia en el cierre de los párpados. 3.6. —ACÚSTICO: El recién nacido parpadea al oír ruidos (golpear las manos o hacer sonar una campanilla). Al mes reacciona con un cambio de la intensidad motora. Al cuarto o quinto mes se vuelve hacia el origen de sonido. 3.7. — GLOSOFARINGEO: El lactante deglute y mueve simétricamente el velo del paladar. 3.8. —ESPINAL: El recién nacido desvía la cabeza al estar en decúbito prono. A los cuatro meses la levanta. A los 8 meses el control es completo. 3.9. —HIPOGLOSO: La lengua tiende a sobresalir en la línea media cuando es estimulada en la punta. 4. —EXAMEN DE LA POTENCIA MUSCULAR Y COORDINACIÓN: Los reflejos que actúan en la cabeza, cuello y tronco, así como la intensidad de la actividad motora, son probadas con el niño en decúbito dorsal. En el recién nacido la rotación de la cabeza hacia un lado tiende a producir flexión de las extremidades del lado occipital (reflejos tónicos del cuello); esta respuesta es más evidente a los dos o cuatro meses. Persiste normalmente hasta el sexto mes. Al cuarto mes, con la cabeza en la línea media, las manos del lactante se encuentran en el pecho. Al octavo mes, el lactante en decúbito dorsal rueda hacia un lado. La musculatura del cuello, hombros, brazos, codo y parte alta del tronco es probada traccionando al niño hacia una posición sentada: en el recién nacido los brazos y piernas están flectadas. A los cuatro meses están extendidas. A los 8 meses, el lactante ayuda activamente a asumir esa posición. 4.1. —CONTROL MANUAL: La actividad visual, motora y coordinación, así como la musculatura de la mano, HONDURAS PEDIÁTRICA 276 Está presente desde el nacimiento y persiste hasta el tercero o cuarto mes y hasta el séptimo u octavo durante el sueño. 3.5. —FACIAL: Durante el llanto la profundidad de los surcos nasolabiales debe ser igual en ambos lados. La parálisis de un lado determina diferencia en el cierre de los párpados. 3.6. —ACÚSTICO: El recién nacido parpadea al oír ruidos (golpear las manos o hacer sonar una campanilla). Al mes reacciona con un cambio de la intensidad motora. Al cuarto o quinto mes se vuelve hacia el origen de sonido. 3.7. —GLOSOFARINGEO: El lactante deglute y mueve simétricamente el velo del paladar. 3.8. —ESPINAL: El recién nacido desvía la cabeza al estar en decúbito prono. A los cuatro meses la levanta. A los 8 meses el control es completo. 3.9. —HIPOGLOSO: La lengua tiende a sobresalir en la línea media cuando es estimulada en la punta. 4. —EXAMEN DE LA POTENCIA MUSCULAR Y COORDINACIÓN: Los reflejos que actúan en la cabeza, cuello y tronco, así como la intensidad de la actividad motora, son probadas con el niño en decúbito dorsal. En el recién nacido la rotación de la cabeza hacia un lado tiende a producir flexión de las extremidades del lado occipital (reflejos tónicos del cuello); esta respuesta es más evidente a los dos o cuatro meses. Persiste normalmente hasta el sexto mes. Al cuarto mes, con la cabeza en la línea media, las manos del lactante se encuentran en el pecho. Al octavo mes, el lactante en decúbito dorsal rueda hacia un lado. La musculatura del cuello, hombros, brazos, codo y parte alta del tronco es probada traccionando al niño hacia una posición sentada: en el recién nacido los brazos y piernas están flectadas. A los cuatro meses están extendidas. A los 8 meses, el lactante ayuda activamente a asumir esa posición. 4. 1. —CONTROL MANUAL: La actividad visual, motora y coordinación, así como la musculatura de la mano, HONDURAS PEDIÁTRICA 276 son probadas con el control manual: reflejo de prehensión palmar: desde el nacimiento hasta el sexto mes el lactante empuña la mano si se le estimula en la palma. Decrece en intensidad al cuarto mes. Al octavo mes el lactante puede recoger un objeto tomándolo con cuatro dedos. A los 12 meses recoge una bolita con el índice y el pulgar. 4.2. —ESTÁTICA Y MARCHA: Los músculos que actúan sobre el tronco, caderas, rodillas y tobillos son probados con el lactante en posición de pie. 4 5. —MARCHA AUTOMÁTICA: Se produce cuando el recién nacido es sostenido por el tronco y colocado verticalmente sobre una superficie plana. Desaparece normalmente alrededor de la segunda y cuarta semana. Al cuarto mes un lateante en esta posición sujeta la cabeza y flecta las extremidades superiores. Al octavo mes, con las rodillas y tobillos en hiperextensión, puede sostener adecuadamente todo el cuerpo. A los 12 ó 16 meses camina. 5. —REFLEJOS: La provocación del reflejo de moro es un excelente procedimiento para observar la movilidad en todas las extremidades. Desaparece con el control cortical al tercer día. Los reflejos tendinosos profundos están presentes y simétricos desde el nacimiento. El signo de Babinsky existe simétricamente hasta los 18 meses aproximadamente. 6. —TONO: Se aprecian mediante la palpación y movilización pasiva de las extremidades. 7. — CLONUS: Al investigar el clonus del tobillo, la pierna debe estar suspendida en el aire. Hasta 12 oscilaciones son normales en el recién nacido. HONDURAS PEDIÁTRICA 277 Tabla Normativa del Desarrollo Psicomotor de los Lactantes NIVELES 4 Semanas: Reflejo tónico del cuello como postura dominante; manos empuñadas y cabeza bamboleante. Mira objetos colocados en la línea de visión solamente; puede seguirles hacia la línea media con la vista. Escucha ruido de campanilla, disminuyendo actividad. Mira la cara y disminuye la actividad. Exige comida nocturna. 16 Semanas: Predomina postura simétrica; cabeza firme; levanta la cabeza en 90° en posición prona y se apoya en antebrazos; manos abiertas. Sigue con la vista un objeto lentamente movido; actividad de los brazos al ver un sonajero; mantiene objetos en las manos y los echa a la boca. Ríe fuerte; al exitarse respira ampliamente. Sonrisa social fácil; juega con sus manos y ropa; se cubre con las sábanas; se anticipa a la vista del alimento. 28 Semanas: Se sienta brevemente apoyado hacia adelante sobre sus manos; al pararlo hace "pininos"; coge objetos con prehensión palmar. Coge con una mano (sin preferencia cual), sacude los objetos y los transfiere de una a otra mano. Vocaliza m-m al llorar; sonidos polisilábicos. Se echa un pie a la boca en posición supina; come bien los sólidos. 40 Semanas: Sentado firmemente; trepa y se pone de pie afirmado de la barandilla; gatea, coge objetos pequeños. Compara dos objetos; hace sonar espontáneamente una campanilla; atiende antes a una bolita que a un frasco (mostrados simultáneamente). Dice mamá, dada (con significación). A solicitud hace movimientos de adiós, palmaditas u otros enseñados. HONDURAS PEDIÁTRICA 278 52 Semanas: Camina sujeto de una mano; se para un instante sin apoyo. Trata de colocar un cubo encima de otro y fracasa; suelta objetos voluntariamente. Entrega objetos pedidos por gestos o vocalmente; dos palabras (fuera de mamá y dada). Ayuda incipientemente a vestirse. 15 Meses: Inicia la marcha y abandona el gateo; sube peldaños gateando, ayuda a volver páginas de un libro. Construye torre con dos cubos; imita trazos simples al dibujar. Jerga y 5 palabras. Acaricia dibujos. Señala parloteando cuando desea algo; muestra u ofrece juguetes. 18 Meses: Corre tieso; se trepa a una silla. Construye torres con 3-4 cubos. Diez palabras; nombra o señala un dibujo mostrado. Regula toilet en el día; arrastra juguetes, lleva o abraza muñecos. 2 Años: Sube y baja escalas sin ayuda de personas; patea sin demora una pelota en el suelo. Construye torres de 6-7 cubos y los alinea en tren; " imita dibujando un trazo en V. Usa sí, yo, tú; nombra algunos dibujos o los identifica. Cumple órdenes simples. Regulación diurna y nocturna de esfínteres; verbaliza sus necesidades; imitación doméstica en el juego. 3 Años: Sube escala alternando los pies; maneja triciclo. Construye torre de 9 a 10 cubos; imita un puente de 3 cubos; copia círculo o imita cruz en el dibujo. Usa plurales: dice su sexo; conoce preposiciones (sobre o bajo, etc.) Come solo, derrama poco; desabrocha botones; repite algunos versos. (Tomado de "Normas de Atención Intrahospitalaria". Tomo Primero. Cátedra de Pediaatría del Prof. Julio Meneghello R. Hospital Roberto del Río. Santiago de Chile). HONDURAS PEDIÁTRICA 279 AL TRAVEZ DE LA LITERATURA PEDIATRICA ENCEFALOPATÍA HIPERTENSIVA, MANIFESTACIÓN ÚNICA DE UNA GLOMERULONEFRITIS AGUDA POST-ESTREPTOCOCCICA DEL NIÑO Hoyer, J. R.; Michael, A. J.; Fish, A. J.; Good, R. A.: Acute Poststreptococcal Glomerutonaphritis presenting as hipertensive encephalopathy with minimal urinary abnormalities. Pediatrics, 1967, 39, 412. La Encefalipatía Hipertensiva es una complicación bien conocida de la glomerulonefritis aguda del niño. Pero acompaña habitualmente a una retención hidrosódica y anomalías urinarias. J. R. Hoyer y Col. (Minneapolís), publica la observación de un niño de 12 años, cuya glomerulonefritis no se traduce más que por manifestaciones cerebrales ligadas a la hipertensión. Alrededor de una semana después de una faringitis febril, se queja de cefalea, vómito y obnubilación y presenta convulsiones localizadas en la mano y la hemifaz izquierda, después en el miembro inferior izquierdo existe un signo de Babinski bilateral. La presión arterial está en 190-130. Un edema periorbitario discreto y fugaz es la sola manifestación clínica asociada. No hay otros edemas periféricos, no hay pérdida de peso en los días siguientes. La diuresis se mantiene constantemente por encima de 500 ce. en 24 horas. En los 14 análisis urinarios efectuados, dos veces solamente una proteinuria en trazas es descubierta. El sedimento urinario es normal, no hay hematuria. La azotemia es normal, no se hace mención de los ionogramas sanguíneos o urinarios. El líquido cefaloraquídeo es normal. Los autores, pensando en la posibilidad de manifestaciones cerebrales, único testimonio de una glomerulonefritis hipertensiva, creen poder confirmar la hipótesis sobre los argumentos siguientes: Aislamiento de un estreptococo betahemolítico del grupo A, de la garganta; presencia de HONDURAS PEDIÁTRICA 280 una tasa de antiesteptolisina 0 de 500 unidades; descenso de la tasa del complemento sérico; en fin, argumentos anatómicos aportados por la biopsia renal en el 6° día de la hospitalización. En microscopía óptica descubren una proliferación endolelial difusa con numerosos polinucleares en las asas capilares. El estudio microscópico en fluorescencia muestra depósitos finos granulosos IgG y de beta IC globulina en los írlomérulos, sin poder precisar su topografía exacta frente a la membrana basal. En microscopía electrónica se encuentra también la proliferación endotelial y los polinucleares, existe además un depósito de material homogéneo y denso en las células intercapilares y a nivel de las membranas básales. Tales observaciones de glomerulonefritis agudas reveladas por una encefalopatía hipertensiva con pocos o ninguno de los signos urinarios han sido reportados. Pero, a criterio de los autores, esta sería la primera confirmada sólidamente por las pruebas anatómicas. El problema de relación entre la glomerulonefritis, la ausencia de signos urinarios, la hipertensión y la encefalopatía quedan sin solución. HONDURAS PEDIÁTRICA 281 La Corea de Huntington del Niño Byers, R. C; Dodge, I. A.: Huntington's Chorea in chitaren report oí four cases. Neurology, 1967, 17, 6, 587-596. La Corea de Huntington del niño no solamente es una afección inhabitual, sino también muy diferente en sus manifestaciones clínicas a la del adulto. Los autores presentan cuatro casos de la enfermedad, de los cuales uno ha sido comprobado anatómicamente. Todos los cuatro tienen una expresión clínica comparable, caracterizados esencialmente por la ausencia de movimientos coreicos y la existencia de una rigidez de tipo estrial. La Corea de Huntington es una enfermedad genética en el modo de transmisión, dominante, cuyas manifestaciones aparecen a menudo a la edad adulta, y según Merritt, después del inicio del período de reproducción. No se conoce actualmente ningún medio en una familia teniendo una herencia de ese tipo, de prevenir el desarrollo de la enfermedad en los niños. Sin embargo, vastos estudios de grupos sanguíneos en las familias afectadas podrían, según los autores, aportar interesantes elementos de presunción. El cuadro conocido de la enfermedad del adulto, aliado a una demencia presenil, con movimientos coreicos de los miembros de la cara y sobre todo de las regiones axiales del cuerpo, con crisis de epilepsia, trastornos graves del humor y una evolución progresiva. Desde el punto de vista anatómico, la mayoría de los exámenes muestran una atrofia de los núcleos caudados del putamen y del cortex frontal, respetando los globus pallidus. En el niño la Corea crónica ha sido reportada, en los Estados Unidos de América por Cervis, Markham y Knox, en Gran Bretaña por Bell y Owenby, en Europa por Panse y Spiel Meyer, etc. En las formas características del niño, el comienzo se hace en la primera década de la vida. Más allá de los diez años, en efecto, la afección tiende a aproximarse más a la del adulto, en lo que concierne a la semiología de la evolución. En el niño pequeño los signos son muy particulares, con una rigidez en el primer plan, un temblor de tipo parkinsoniano, a veces una Corea-atetosis, trastornos del HONDURAS PEDIÁTRICA 282 comportamiento, una detención del desarrollo intelectual, convulsiones, signos cerebelosos. En la autopsia los hallazgos patológicos son análogos a los del adulto; pero lesiones internas del cerebelo han sido reportadas, lo mismo que anomalías a nivel de las olivas, en el tronco cerebral. Byers y Dodge presentan cuatro casos con un comienzo en la primera década y en estudio encefalográfico completo de los niños y de sus padres, colaterales y ascendientes más lejanos. La primera observación concierne a una niña de cuatro años y medio, afectada de rigidez progresiva, luego una deterioración mental orgánica, acarreando una regresión intelectual, trastornos importantes de la afectividad y crisis de epilepsia generalizada de tipo mioclónico, un síndrome piramidal, en fin, con espasticidad asimétrica. La observación siguiente es la del hermano mayor de la precedente, con un cuadro clínico idéntico y la misma edad del comienzo. La tercera observación concierne a un niño de 8 años, con un comienzo clínico a los cuatro años, una rigidez de tipo estreado, trastornos de la marcha, una deterioración mental, una labilidad emocional, una disfagia y un trastorno de la alocución con una evolución demencial confirmada a la edad de 9 años. El último caso es de un niño de 18 años, en el cual la enfermedad se ha esteriorizado por trastornos de carácter y del comportamiento desde la edad de 4 años y medio, después de una deterioración intelectual, una bradiquinesia, una rigidez, un temblor y signos de espasticidad. El comienzo de estos cuatro casos es remarcablemente precoz antes de la edad de cinco años, para tres de ellos por lo menos. Todos tienen una historia familiar que establece de manera cierta el elemento genético de su enfermedad. Los dos primeros casos son de un medio hermano y hermana; su padre común presenta una Corea de Huntington muy típica. Es clásico señalar que la constitución genética de un padre sano puede tener una ligera influencia sobre la edad del comienzo de la enfermedad. En efecto, para los autores estas dos primeras observaciones parecen disminuir el valor de esta aserción. El análisis clínico, exceptuadas ciertas variantes, aparece como superponible a los otros casos juveHONDURAS PEDIÁTRICA 283 niles de la literatura, por lo menos para estos que han comenzado en la primera década de la vida. El rasgo esencial de semiología sigue siendo una rigidez más o menos marcada, con lentitud de movimientos, actitudes distónicas, reemplazando la Corea habitual del adulto. La encefalografía gaseosa ha sido practicada en tres de los cuatro casos, mostrando una dilatación ventricular, sobre todo en los ventrículos laterales y en grado mínimo en el tercer ventrículo se nota en todo caso que los cuernos temporales son normales. A veces este examen permite sospechar una atrofia de los núcleos caudados. Los electroencefalogramas revelan anomalías importantes y difusas, con signos paroxísticos; los trazados sucesivos indican una rápida agravación en el curso de la evolución. En conjunto el electroencelafograma está más infinitamente alterado que en el adulto. A pesar de trazados numerosos, hechos por los autores en los hermanos y hermanas de los enfermitos, ninguna anomalía ha sido puesta en la evidencia que pueda permitir prever un ataque futuro en estos sujetos aparentemente sanos. El segundo caso ha sido objeto de una verificación anatómica que ha mostrado una atrofia intensa de núcleo caudado, una gliosis importante del globus pallidus, mientras que en el tronco cerebral macroscópicamente parece normal. El examen microscópico permite retener una importante pérdida neuronal en el núcleo caudado, una proliferación glial en el putamen, con rarefacción neuronal, y una ausencia total de células de Purkinje en el cerebelo, con gliosis de la capa de Berckmann. Modificaciones menos intensas se observan en globus pallidus, muchos núcleos del Tálamo y del Locus Niger. Este cuadro anatómico está conforme a dos hechos publicados en la literatura. Los autores han estudiado igualmente en la familia de uno de los casos los grupos sanguíneos y se proponen publicar sus resultados en un estudio ulterior. HONDURAS PEDIÁTRICA 284