Al sur del corazón

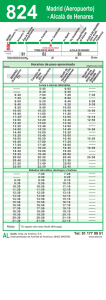

Anuncio