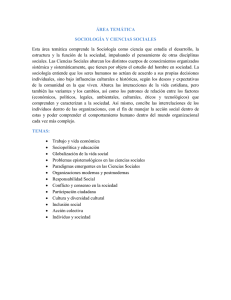

marxismo versus sociología

Anuncio