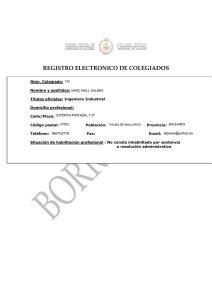

- Ninguna Categoria

La siesta del burro

Anuncio