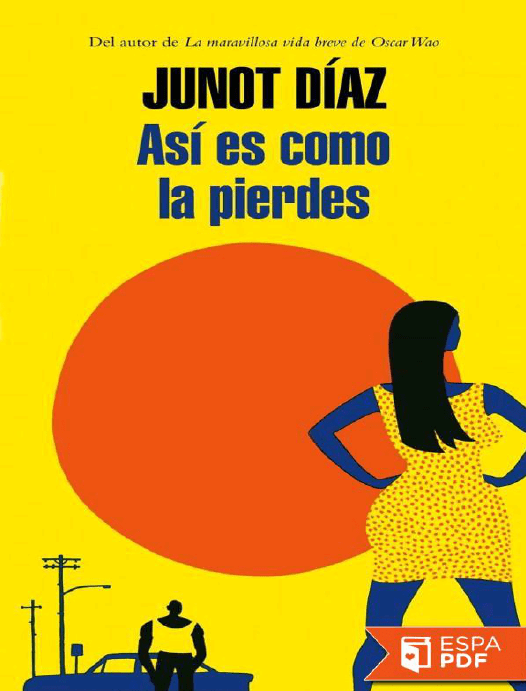

Así es como la pierdes

Anuncio