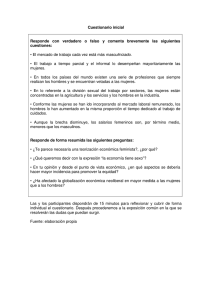

Influencia _de_factores_psicológicos

Anuncio