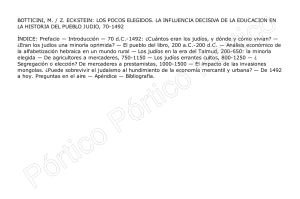

EL ANTISEMITISMO DE ISABEL DE CASTILLA Y FERNANDO DE

Anuncio

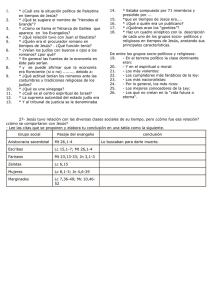

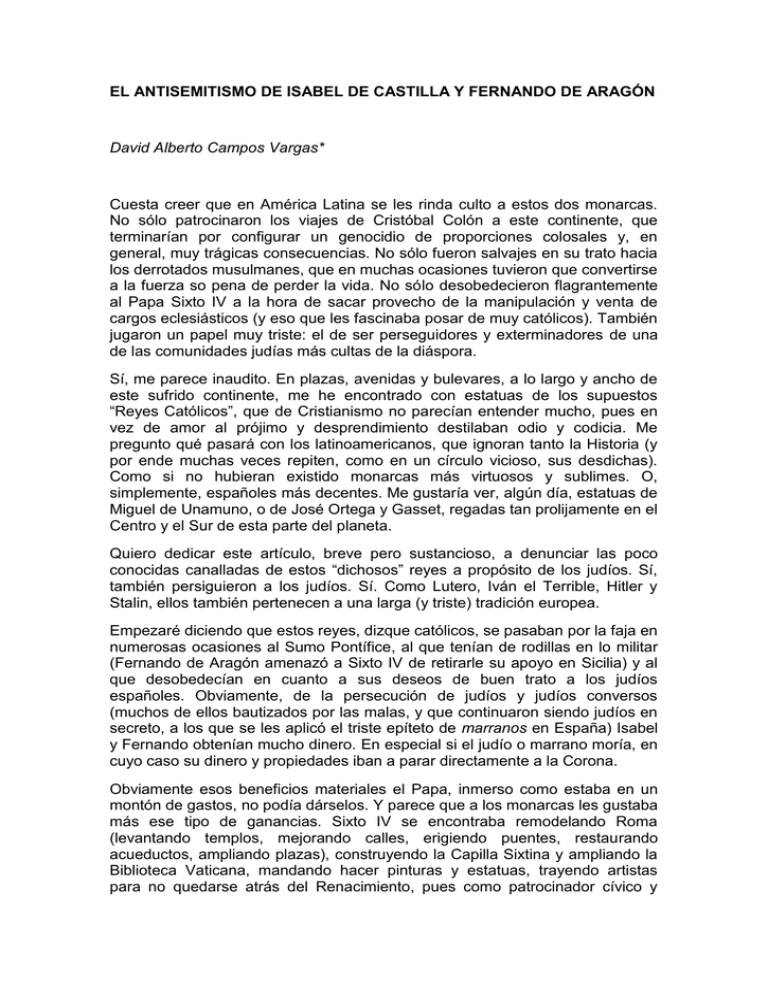

EL ANTISEMITISMO DE ISABEL DE CASTILLA Y FERNANDO DE ARAGÓN David Alberto Campos Vargas* Cuesta creer que en América Latina se les rinda culto a estos dos monarcas. No sólo patrocinaron los viajes de Cristóbal Colón a este continente, que terminarían por configurar un genocidio de proporciones colosales y, en general, muy trágicas consecuencias. No sólo fueron salvajes en su trato hacia los derrotados musulmanes, que en muchas ocasiones tuvieron que convertirse a la fuerza so pena de perder la vida. No sólo desobedecieron flagrantemente al Papa Sixto IV a la hora de sacar provecho de la manipulación y venta de cargos eclesiásticos (y eso que les fascinaba posar de muy católicos). También jugaron un papel muy triste: el de ser perseguidores y exterminadores de una de las comunidades judías más cultas de la diáspora. Sí, me parece inaudito. En plazas, avenidas y bulevares, a lo largo y ancho de este sufrido continente, me he encontrado con estatuas de los supuestos “Reyes Católicos”, que de Cristianismo no parecían entender mucho, pues en vez de amor al prójimo y desprendimiento destilaban odio y codicia. Me pregunto qué pasará con los latinoamericanos, que ignoran tanto la Historia (y por ende muchas veces repiten, como en un círculo vicioso, sus desdichas). Como si no hubieran existido monarcas más virtuosos y sublimes. O, simplemente, españoles más decentes. Me gustaría ver, algún día, estatuas de Miguel de Unamuno, o de José Ortega y Gasset, regadas tan prolijamente en el Centro y el Sur de esta parte del planeta. Quiero dedicar este artículo, breve pero sustancioso, a denunciar las poco conocidas canalladas de estos “dichosos” reyes a propósito de los judíos. Sí, también persiguieron a los judíos. Sí. Como Lutero, Iván el Terrible, Hitler y Stalin, ellos también pertenecen a una larga (y triste) tradición europea. Empezaré diciendo que estos reyes, dizque católicos, se pasaban por la faja en numerosas ocasiones al Sumo Pontífice, al que tenían de rodillas en lo militar (Fernando de Aragón amenazó a Sixto IV de retirarle su apoyo en Sicilia) y al que desobedecían en cuanto a sus deseos de buen trato a los judíos españoles. Obviamente, de la persecución de judíos y judíos conversos (muchos de ellos bautizados por las malas, y que continuaron siendo judíos en secreto, a los que se les aplicó el triste epíteto de marranos en España) Isabel y Fernando obtenían mucho dinero. En especial si el judío o marrano moría, en cuyo caso su dinero y propiedades iban a parar directamente a la Corona. Obviamente esos beneficios materiales el Papa, inmerso como estaba en un montón de gastos, no podía dárselos. Y parece que a los monarcas les gustaba más ese tipo de ganancias. Sixto IV se encontraba remodelando Roma (levantando templos, mejorando calles, erigiendo puentes, restaurando acueductos, ampliando plazas), construyendo la Capilla Sixtina y ampliando la Biblioteca Vaticana, mandando hacer pinturas y estatuas, trayendo artistas para no quedarse atrás del Renacimiento, pues como patrocinador cívico y mecenas quería disimular su nepotismo, sus escandalosas ventas de indulgencias y su poco tacto político a la hora de inmiscuirse en los asuntos entre Venecia y el ducado de Ferrara. Con Fernando e Isabel se consolidó el “carácter especial” de la Inquisición española: una institución que dejó de estar bajo el control del Papa y se “nacionalizó”. Con ello, los reyes y sus protegidos maniobraron muchas veces a favor de sus propios intereses, y en detrimento de sus enemigos y opositores, disfrazando de religión lo que no era más que mundanal política. Lejos del control vaticano, la Inquisición española dirigida por el furibundo, fanático y cruel Tomás de Torquemada condenó a por lo menos 13.000 judíos a la hoguera (algunas fuentes señalan que las víctimas pudieron rondar los 30.000). Torquemada había sido íntimo de Isabel de Castilla y colaboró fielmente con su política antijudía. Cuando uno que otro funcionario se escandalizaba por tanto atropello, era ipso facto perseguido hasta provocar su ruina. Uno de los pocos que se salvó de morir fue Hernando del Pulgar, secretario de la reina, quien se quejó ante el cardenal arzobispo Pedro González de Mendoza de los secretos de segregación, que impedían a los judíos hasta el celebrar matrimonios con los “españoles de primer nivel”, y de los horrores de la hoguera, en la que perecían demasiados inocentes. El único resultado de su gestión fue el verse degradado de la condición de secretario real a la de cronista. El Papa se opuso también a esa Inquisición monstruosamente diseñada, que era un instrumento de la Corona al margen de su jurisdicción y porque agraviaba claramente la Justicia Natural, tan de moda en aquel entonces (no olvidemos que Sixto IV intentaba estar “en la onda” de los Humanistas del Renacimiento). El Sumo Pontífice reclamó el derecho de escuchar apelaciones, que se revelase a los acusados los nombres de los testigos hostiles y que se descalificara como testigos a los enemigos personales. También exigió que se les permitiera elegir defensor. Fernando de Aragón rehusó rotundamente. No sería la primera vez. Isabel y Fernando deseaban confiscar la propiedad de los “herejes convictos”, y darle rienda suelta a su furioso antisemitismo. Se conseguían testigos falsos, maliciosos y siempre dispuestos a hacerse de unas monedas calumniando a judíos ricos y destacados. La misma comunidad judía que había dado luminarias como Maimónides (1135-1204, uno de los filósofos que más influyó en Santo Tomás de Aquino a la hora de conciliar razón y fe), y a muchos médicos, licenciados, artesanos, comerciantes y, en general, piadosos y responsables ciudadanos, destacados por no dar problemas y acatar las leyes, fue tildada de “chusma” y vilipendiada. Era tanto el odio que los que lograban huir eran quemados “en efigie” (metiendo a las llamas un retrato o un busto de ellos) o, si llegaban a morir antes de que “los muchachos” de Torquemada les echaran mano, se exhumaban sus restos y también se quemaban. Como señala el historiador Paul Johnson, tras la entrada triunfal de los “Reyes Católicos” en el antaño reino moro de Granada, la actividad principal de la Corona española fue la de acabar con los judíos. Ya no estaba el incómodo Sixto, sino el también fanático Inocencio VIII, verdadero promotor de la “cacería de brujas”. Las prisiones se atestaron, tanto que muchos judíos se vieron sometidos al arresto domiciliario mientras esperaban el veredicto. La cereza en el pastel fue el tristemente célebre Edicto de Expulsión, promulgado en abril de 1492. Todos los judíos que no aceptaron la conversión inmediata tuvieron que salir de España. Dejando atrás todo…para el Tesoro Real. Muchos aceptaron el bautismo. Alrededor de 50.000 se embarcaron rumbo al norte de África (donde serían también borrados por los musulmanes) o a Turquía (también serían maltratados por el Islam). Unos 100.000 atravesaron la frontera en dirección a Portugal (de donde serían expulsados cuatro años más tarde). Así fue como para agosto de 1492 la expulsión de los judíos de España era un hecho. Habían residido desde la época de Salomón, y habían creado su propio idioma (el sefardí, judeoespañol o ladino). Habían sido, en general, personas cultas, responsables del paso de la filosofía grecorromana de la Antigüedad al Medioevo. *Médico Psiquiatra, Historiador, Escritor, Estudiante de Filosofía.