Axel - Biblioteca Digital

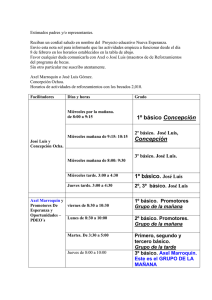

Anuncio