cuentos y noveletas - Biblioteca Digital

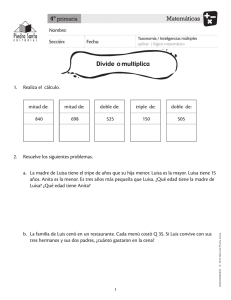

Anuncio