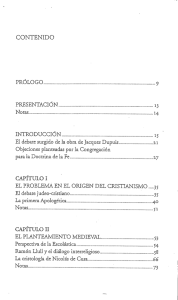

conversation with Josep-ignasi saranyana

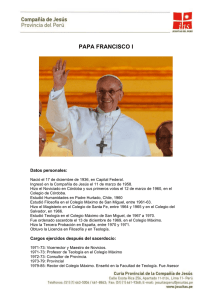

Anuncio