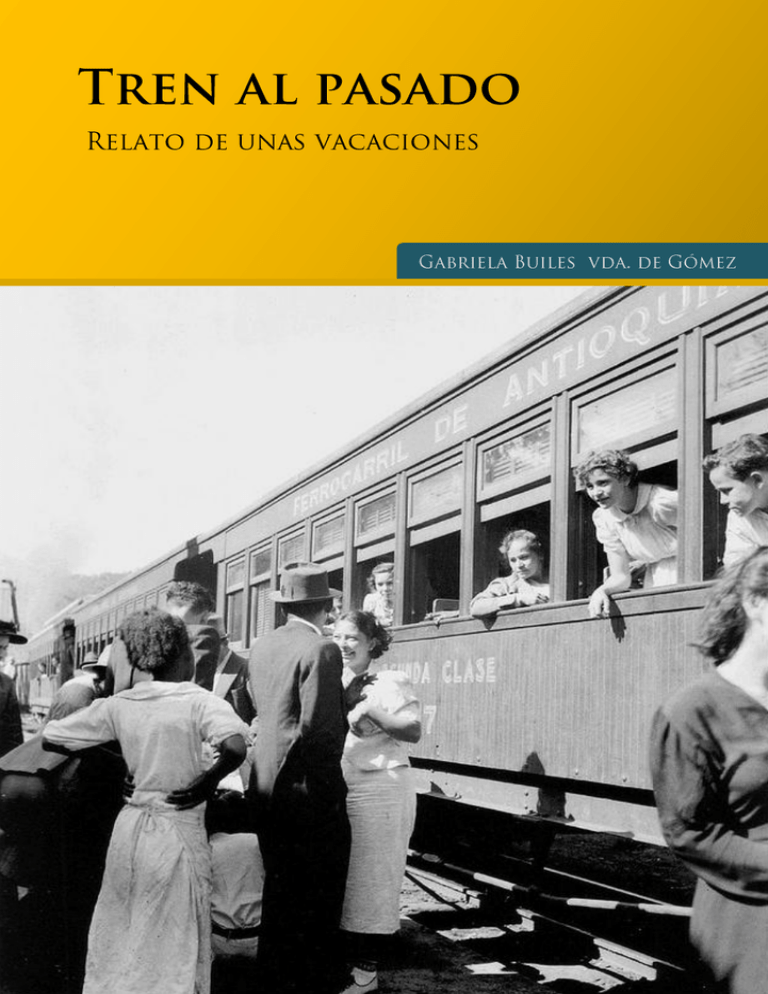

Tren al pasado - Biblioteca Digital

Anuncio