UN CLARO TIEMPO DE AZAHARES

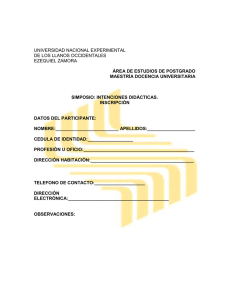

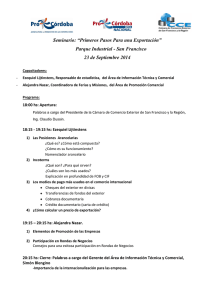

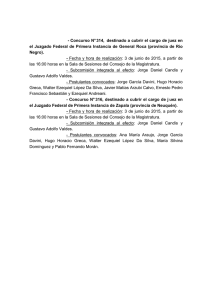

Anuncio