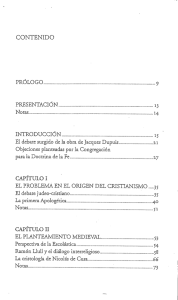

¡Cien PASOS adelante - Departamento Ecuménico de Investigaciones

Anuncio