Regímenes de Bienestar y gobiernos “progresistas” en América

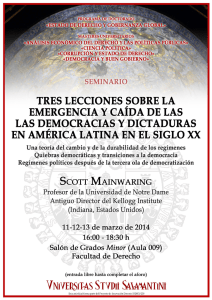

Anuncio