Descarga AQUI el Libro

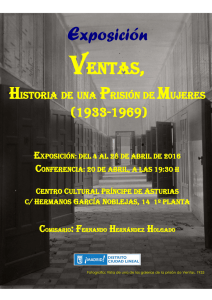

Anuncio