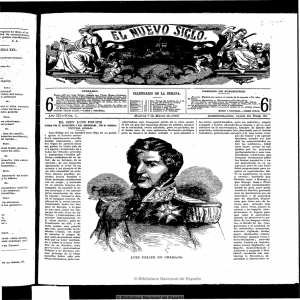

Historias de Reyes y Reinas

Anuncio