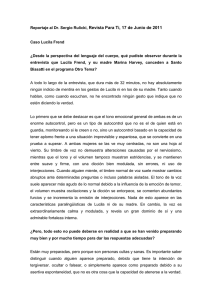

memorias de un muchacho

Anuncio